寒地水田転換畑におけるダイズ不耕起栽培に必要な除草条件

要約

寒地水田転換畑のダイズ不耕起栽培においては、発芽法による雑草の埋土種子密度3000個/m2を目安になるべく埋土種子密度が低い圃場を選んで作付けすれば、除草作業の負担増大を抑えられる。

- キーワード:雑草埋土種子密度、水田転換畑、ダイズ、不耕起栽培

- 担当:北海道農研・北海道水田輪作研究チーム

- 代表連絡先:電話011-857-9260

- 区分:北海道農業・水田・園芸作

- 分類:技術・参考

背景・ねらい

不耕起栽培は省力技術としての可能性を持ち、土壌中の有機物分解を抑えることで温室効果ガスの発生抑制効果が期待されている。このうちダイズ作では東北以南で不耕起栽培が検討されているが、湿害による減収や雑草の増加する事例が示されている。そこで、寒地の水田転換畑において不耕起栽培の生産安定化に必要な条件を除草の観点から示した。

成果の内容・特徴

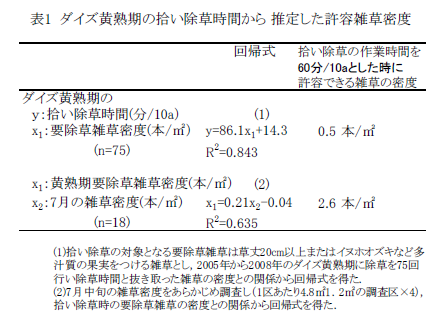

- 要除草雑草密度と拾い除草の作業時間との関係および7月中旬の雑草の密度と収穫前の要除草雑草との関係を見ると、拾い除草の作業時間を慣行作業レベルの60分/10aに収めるには、7月中旬までの雑草密度を約3本/m2以下に抑える必要がある(表1)。

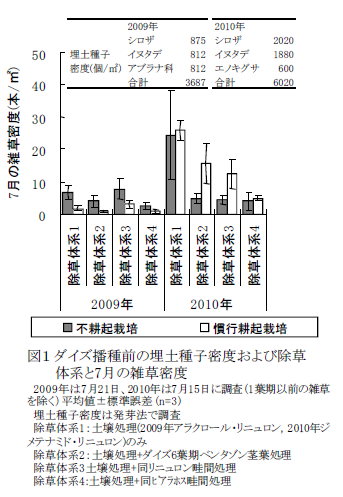

- 雑草の埋土種子密度が約4000個/m2の場合、不耕起栽培で7月の雑草密度を3本/m2以下に抑えるには、除草剤の土壌処理の他に非選択型除草剤の畦間処理の体系(除草体系4、図1)が必要であり、埋土種子密度がさらに高い場合には除草剤の体系処理で7月の雑草密度を3本/m2以下に抑えることはできない。

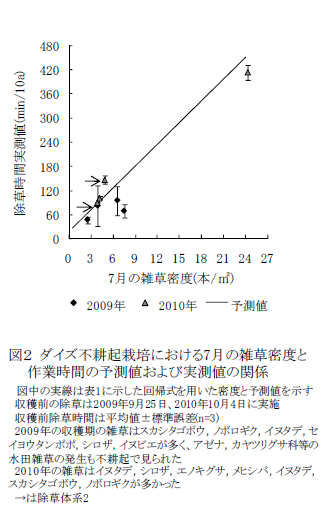

- より一般的な土壌処理とベンタゾンの体系処理除草体系(除草体系2、図1)では、除草時間に約80分から140分/10aを要したことから(図2)、除草の負担増大を抑えるには、3000個/m2を目安になるべく埋土種子密度が低い圃場を選んで不耕起栽培を行う必要がある。

- 7月までの雑草密度を3本/m2以下に抑えた場合には、10aあたりの収穫前除草時間は60分以内で可能である(図2)。

成果の活用面・留意点

- 不耕起栽培の導入にあたり雑草害の少ない圃場の選定の参考とする。

具体的データ

その他

- 研究課題名:地域条件を活かした高生産性水田・畑輪作のキーテクノロジーの開発と現地実証に基づく輪作体系の確立

- 中課題整理番号:211k.1

- 予算区分: 交付金プロ(温室効果ガス低減)

- 研究期間:2008~2010年度

- 研究担当者:辻博之、永田修、矢崎友嗣、杉戸智子、濱嵜孝弘