乳牛の分娩後における無発情排卵の発生頻度

要約

分娩後の乳牛では、高泌乳化に伴って人工授精開始時期の発情行動が微弱化している。また発情回帰後に再び無発情に戻る例も、総頭数に対して15%、無発情排卵総数に対して13%存在する。さらに早すぎる初回発情は、遅すぎる初回発情と同様に空胎日数を延長させる。

- キーワード:家畜繁殖、乳用牛、授精、発情、排卵

- 担当:北海道農研・集約放牧研究チーム

- 代表連絡先:電話011-857-9260、電子メールseika-narch@naro.affrc.go.jp

- 区分:北海道農業・畜産草地、畜産草地

- 分類:技術・参考

背景・ねらい

安定した酪農経営の持続には、経営的に最適な分娩間隔を維持することが不可欠である。酪農家が望む時期に分娩させるには、分娩後の最適な時期に確実に発情を発見し、適期に授精する必要がある。しかし、近年の高泌乳化に伴い、ホルスタイン種乳牛では分娩後の無発情期間が延長する傾向にある。過去の成果で、発情に伴う行動量の増加を歩数計でとらえて発情検出するシステムの有用性を検証したが、発情行動の微弱化について、高泌乳牛での現状に関する情報は少ない。さらに、一旦発情を回帰したウシでも、授精開始時期に無発情状態にもどってしまう(無発情回帰)という現象の発生頻度も、無視できない程度存在するといわれている。そこで、分娩後乳牛の各排卵時の発情発現の有無と、発情回帰後の無発情回帰について調べる。

成果の内容・特徴

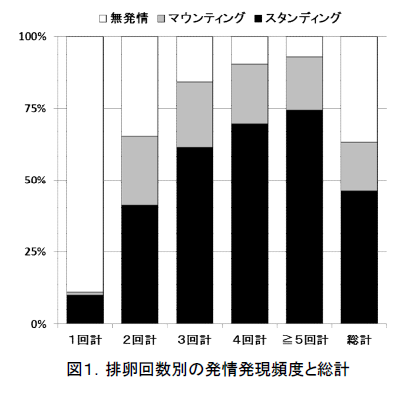

- 北海道農業研究センターにおいて、フリーストール主体、夏期は時間放牧で飼養される乳牛68頭の、のべ92乳期における分娩後の368排卵のうち、46%がスタンディング発情(ST)、17%がマウンティングのみの発情(MT)、残りの37%は無発情である(図1)。

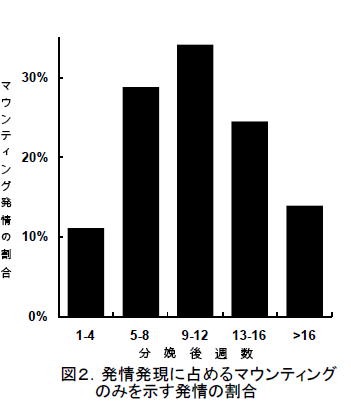

- 排卵回数が進むにしたがってスタンディング発情の割合は増える(図1)。マウンティング行動のみを示す発情は、人工授精を開始する時期である、分娩後5~8週および9~12週で高い(図2)。したがって、この時期の発情ではスタンディング行動を示さない場合も多いことを考慮し、的確に発情牛を把握するためには、歩数などの行動量の増加から発情を検出する方法が有効と考えられる。

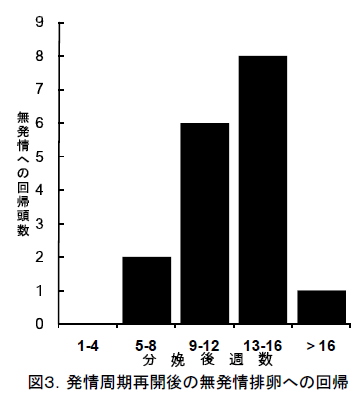

- のべ92乳期のうち14乳期(15%)では、初回発情を観察した後の排卵で、再度無発情となる。無発情に回帰した排卵ののべ回数は17回で、無発情排卵全体の13%を占める。発生時期は、分娩後5~16週に集中しており(図3)、授精開始が遅れる、あるいは不受胎を受胎と誤認する等の結果をもたらし、空胎期間が延長する大きな原因と考えられる。

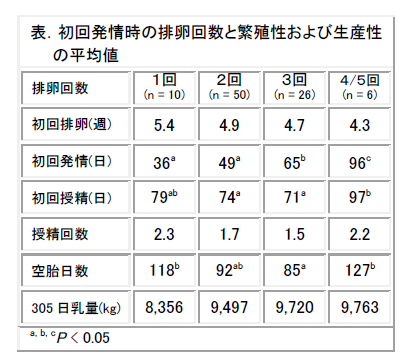

- 初回発情時の排卵回数(分娩後何回目の排卵で初回発情か)とその後の繁殖性との関係を表に示す。なお、授精猶予期間は45日に設定してある。排卵回数が進むにしたがって、初回授精も遅れるが、受胎までの日数(空胎日数)は3回目排卵で初回発情を示したウシで最も短い。遅すぎる初回発情だけでなく、早すぎる初回発情でも空胎日数が延びることがわかり、無発情への回帰が影響していると考えられる。なお、初回排卵で初回発情を示したウシの平均乳量は、それ以外の全てのウシについてプールした平均乳量(9,587kg)よりも、有意(P = 0.03)に低い。

成果の活用面・留意点

- 実験牛群でのデータのため、現場牛群では当てはまらない場合もあり得るが、現代の高泌乳牛の基本的な繁殖特性を示す結果として、人工授精師あるいは獣医師が繁殖性向上を目指す際の参考となる。

具体的データ

その他

- 研究課題名:地域条件を活かした健全な家畜飼養のための放牧技術の開発

- 中課題整理番号:212d.1

- 予算区分:基盤

- 研究期間:2007~2010 年度

- 研究担当者:坂口 実

- 発表論文等:1) Sakaguchi M. (2010) Vet. Rec. 167(12): 446-450

2) 坂口 (2009) 家畜人工授精 251: 20-28

3) 坂口 (2008) 酪農ジャーナル 61(12): 28-30