乾乳期間30日への短縮は泌乳前期の乳量を抑制し乳牛の栄養状態を改善する

要約

乾乳期間30日への短縮は、泌乳前期の乳量が抑えられ、乳タンパク質率が増加する。また、乾乳期間短縮によりTDN充足率が上昇傾向を示し、体重およびボディコンディションスコアの低下が小さく、泌乳前期の乳牛の栄養状態が改善する。

- キーワード:乳牛、ホルスタイン、乾乳期間、乳量、乳成分、血液成分、TDN充足率

- 担当:北海道農研・自給飼料酪農研究チーム、動物衛生研・環境・常在疾病研究チーム

- 代表連絡先:電話011-857-9260、電子メールseika-narch@naro.affrc.go.jp

- 区分:北海道農業・畜産草地、畜産草地

- 分類:技術・参考

背景・ねらい

近年、わが国の乳牛の305日乳量は、飼養管理の改善や遺伝的改良により、平成元年の7,564kgから平成20年には9,315kgまで著しく増加している。その結果、分娩前60日でも20kg/日以上泌乳していることが多く、搾乳日数の延長が可能である。しかし、乾乳期間短縮が分娩後のエネルギーバランスや乳量に及ぼす影響については結論が得られていない。そこで、乾乳期間を現在最適とされる期間の半分の30日に短縮し、泌乳前期の乳量・乳成分、血液成分、TDN充足率、体重等に及ぼす影響を明らかにする。

成果の内容・特徴

- 短縮区は泌乳後期牛を用い、グラスサイレージ゙(GS)主体の混合飼料(粗濃比3:1、乾物中TDN68%、CP16%)を不断給飼して搾乳期間を延長し、乾乳期間を30日に短縮する。乾乳後は分娩まで、乾草、GSは不断給飼、配合飼料は制限給飼する(乾物中TDN65%、CP13%)。対照区は分娩前2ヵ月の乾乳牛を用い、分娩前1ヵ月までは乾草(乾物中TDN60%、CP10%)のみを不断給飼し、分娩前1ヵ月からの給与飼料は短縮区と同様とする。両区ともに分娩後はGSと配合飼料を乾物比6対4で混合(乾物中TDN72%、CP16%)し不断給飼する。

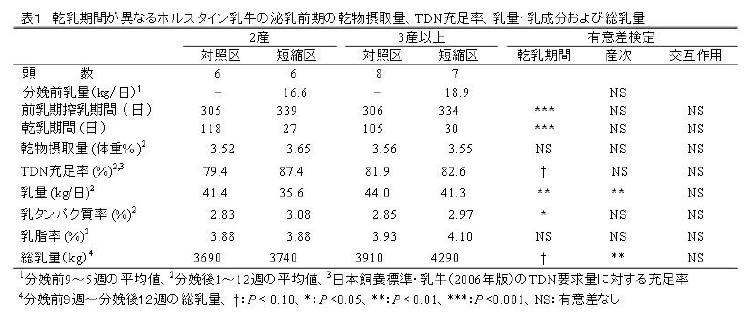

- 乾乳期間短縮により泌乳前期TMR給与時の乳量が抑えられ(P < 0.01)、乳タンパク質率が増加(P < 0.05)し、TDN充足率が上昇傾向(P < 0.10)を示す(表1)。乳量抑制は3産以上の乳牛よりも2産の乳牛で大きい(表1)。分娩前9週から泌乳前期12週の総乳量の比較では、乾乳期間短縮により乳量が増加する傾向(P < 0.10)を示す(表1)。

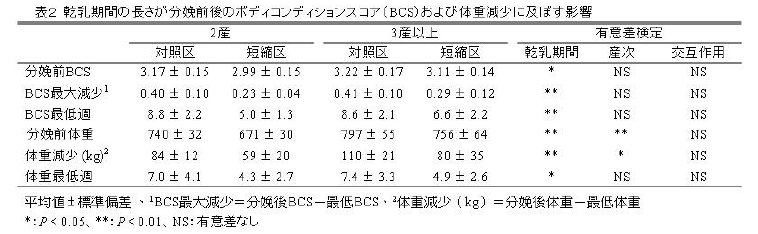

- 乾乳期間短縮 により分娩後の体重およびボディコンディションスコア(BCS)の低下が小さく(P < 0.01)、体重とBCSが最低となる週が早くなる(P < 0.05)(表2)。

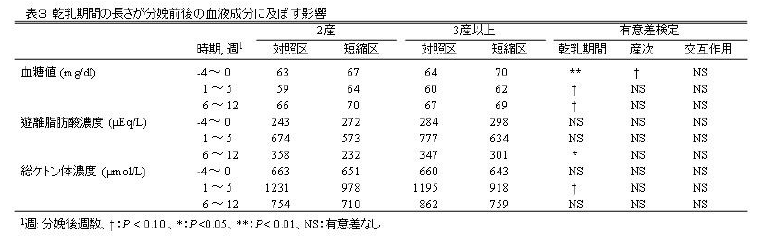

- 乾乳期間短縮により分娩後の血糖値が上昇傾向(P < 0.10)を示し、遊離脂肪酸濃度が低下(P < 0.05)し、総ケトン体濃度が低下傾向(P < 0.10)を示す(表3)。

成果の活用面・留意点

- 本情報は、泌乳末期の高泌乳牛に対して搾乳期間延長を検討する酪農家が参考にできる。

- 2産分娩牛の乾乳期間30日への短縮は、泌乳前期の乳量低下が大きいことを考慮する。

- 乾乳期間短縮を行う場合には、乾乳軟膏の使用禁止期間を遵守する。

- 乾乳期間短縮が一乳期乳量に及ぼす影響については未検討である。

平成22年度北海道農業試験会議(成績会議)における課題名および区分

「乾乳期間30日への短縮が泌乳前期TMR給与時の乳量・乳成分、血液成分およびTDN充足率等に及ぼす影響」(指導参考)

具体的データ

その他

- 研究課題名:自給飼料の高度利用による高泌乳牛の精密栄養管理技術と泌乳持続性向上技術の開発

- 中課題整理番号:212g

- 予算区分:基盤、交付金プロ(泌乳持続型乳生産)

- 研究期間:2006~2010 年度

- 研究担当者:中村正斗、中島恵一、高橋雄治、塩野浩紀

- 発表論文等:中村ら(2011)日畜会報82(1):25-34