チモシー・ガレガ混播草地の夏期更新における播種限界時期

要約

チモシー・ガレガ混播草地の夏期更新時の播種は北海道中央部で7月中旬から8月上旬までに行うことが必要である。

- キーワード:ガレガ、夏期更新、播種限界、播種量

- 担当:北海道農研・自給飼料酪農研究チーム

- 代表連絡先:電話011-857-9260、電子メールseika-narch@naro.affrc.go.jp

- 区分:北海道農業・畜産草地、畜産草地

- 分類:研究・参考

背景・ねらい

北海道の草地面積は約56万haであるが、草地のマメ科率は低く、飼料の高品質化を図るにはマメ科率の向上が必要である。ガレガは北海道の基幹イネ科牧草チモシーとの混播適性や永続性に優れた新規のマメ科牧草であり、その普及が期待されている。チモシー・ガレガ混播草地の更新作業は現在、春の更新(ガレガ播種量2~3kg/10a)が推奨されているが、1番草の収穫を確保でき、かつ更新時の雑草の生育が穏やかになる夏期の更新も望まれている。北海道の草地更新の播種は8月下旬までに行うことが推奨されているが、ガレガは秋の休眠開始が早いためこの播種限界時期が当てはまらないことも予想される。そこで安定した夏期更新法を開発するため適正な播種限界時期とガレガ播種量を明らかにする。

成果の内容・特徴

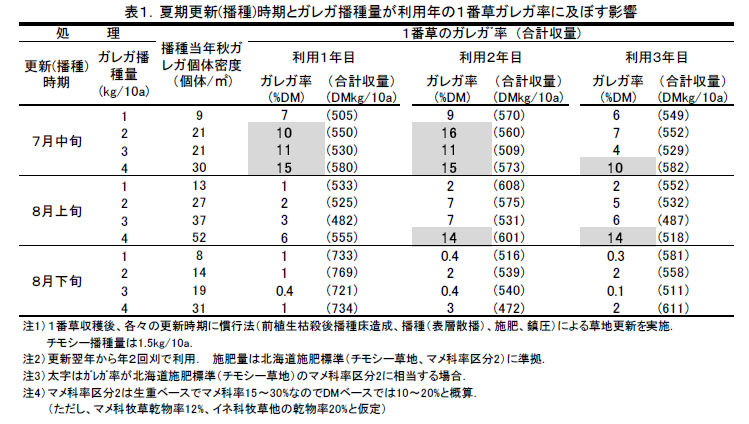

- 夏期更新による播種期を7月中旬、8月上旬、8月下旬に、ガレガ播種量を1~4kg/10aに設定(混播のチモシー播種量は1.5kg/10a)し、更新翌年から3年間の収量調査を行ったところ、1番草収量に占めるガレガ率は、播種期が遅くなるほど低下する。北海道施肥標準でのマメ科率区分2(生重ベースで15~30%、乾物重ベースで10~20%と概算)をガレガ率の達成目標とすると、当該試験地(札幌市)では8月下旬の播種では遅すぎ、播種を8月上旬までに行うことが必要である(表1)。

- 播種量については、播種限界時期となる8月上旬播種では少なくとも4kg/10a以上、播種限界時期より早く更新できる場合は、それより減らすことができる可能性がある(表1)。

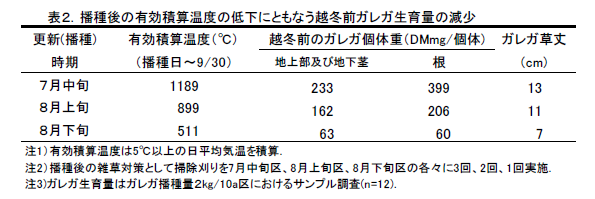

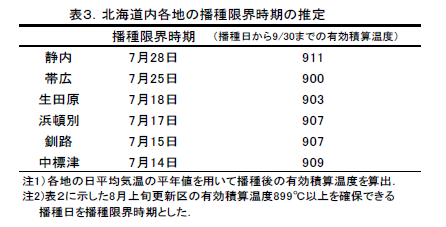

- 播種時期が遅くなると越冬前のガレガ個体、特に根の生育量は顕著に減少する(表2)。生育量に密接な関係のある有効積算温度を指標にすると、当該試験地での播種限界時期となる8月上旬播種区における播種日から9月末までの有効積算温度は899°Cであり(表2)、これをもとに北海道内各地の播種限界時期を推定すると、静内(日高)、帯広(十勝)は7月下旬、生田原(北見)、浜頓別(天北)、釧路・中標津(根釧)は7月中旬と推定される(表3)。

成果の活用面・留意点

- チモシー・ガレガ混播草地の安定した夏期更新技術の開発に参考となる。

- 北海道中央部での気象条件と褐色火山性土の条件下で得られた試験結果であることに留意する。

具体的データ

その他

- 研究課題名:自給飼料の高度利用による高泌乳牛の精密栄養管理技術と泌乳持続性向上技術の開発

- 中課題整理番号:212g

- 予算区分:基盤

- 研究期間:2006 ~ 2010 年度

- 研究担当者:高橋俊、八木隆徳