道央の放牧地における牛ふん尿由来の一酸化二窒素とメタンの排出係数

???????要約

道央の放牧地におけるガス発生量の実測値から算出した牛ふん尿由来の一酸化二窒素とメタンの排出係数は、北関東で得られた値に比べ同等か小さい。また、ふん由来のメタン排出係数は繁殖牛の方が搾乳牛に比べて有意に大きい。

- キーワード:温室効果ガス、放牧飼養、一酸化二窒素、メタン、排出係数

- 担当:北海道農研・集約放牧研究チーム、寒地飼料作物育種研究チーム

- 代表連絡先:電話011-857-9260

- 区分:北海道農業・畜産草地、畜産草地

- 分類:行政・参考

背景・ねらい

放牧地から発生する主な温室効果ガスは放牧牛ふん尿由来の一酸化二窒素(N2O)とメタン(CH4)である。現在、日本では畜産草地研那須研究拠点(栃木県那須塩原市)で実測された単位量当たりのふん尿から発生するN2O量、CH4量(排出係数)や放牧牛成長モデルにより算出された放牧牛の排泄物量などの基礎値にもとづき、放牧牛1頭から1日当たりに発生する温室効果ガス量(牛体から発生するCH4は除く)を算定し、その値に放牧牛頭数と放牧日数を掛け合わせることにより総発生量を試算している。しかし、ガス排出係数は地域条件等により変動する可能性があるとこと、基礎値の中に放牧搾乳牛のデータが含まれていないこと等のことから、それらを補完するデータの蓄積が望まれている。そこで、北海道農研(北海道札幌市)の黒ボク土(褐色火山性土)に造成されたイネ科牧草主体放牧地において、放牧草のみを採食している定置放牧中の黒毛和種繁殖牛(以下、繁殖牛/那須研究拠点実測時と類似の飼養条件) と濃厚飼料が併給されている昼夜輪換放牧中のホルスタイン種搾乳牛(以下、搾乳牛/放牧20h/日、平均乳量26kg/日)より採取したふんおよび人工尿(0.8%尿素-N水溶液)を用いてN2OとCH4の発生量を実測し、ガス発生量の試算精度向上に資する知見を得る。

成果の内容・特徴

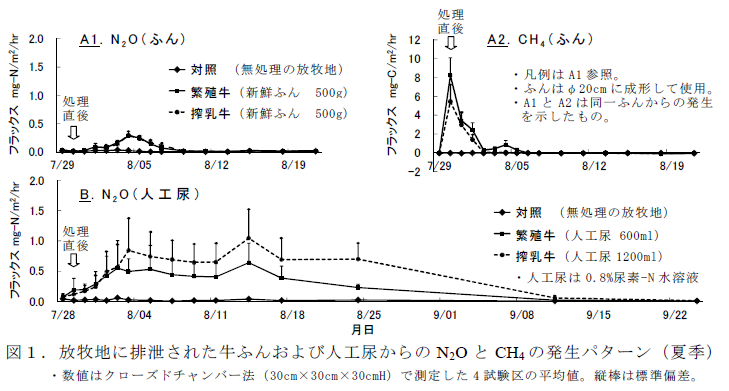

- ふんからのN2O発生は夏季で2~3週間継続し、繁殖牛と搾乳牛はほぼ同じ発生パターンを示す(図1A1)。また、CH4発生は夏季で1週間程度継続し、繁殖牛ふんからの発生量の方が大きい(図1A2)。

- 人工尿からのN2O発生は夏季で2ヶ月程度継続し、面積当たりの発生量は尿の処理量の多い搾乳牛の方が大きい(図1B)。また、試験区による発生量の変動が大きい(図1B)。尿からのCH4発生はない。

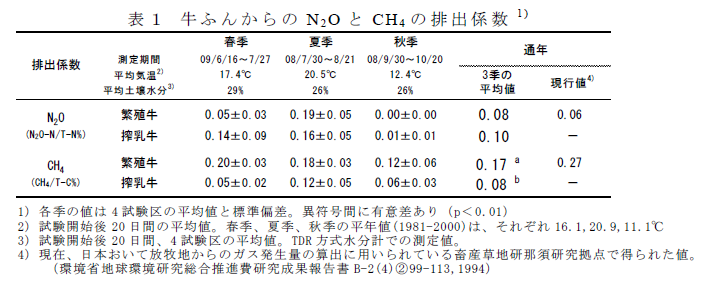

- 牛ふんからの排出係数は、N2O、CH4ともおおむね夏季>春季>秋季の季節変化を示す。通年(3季の平均値)のN2O排出係数は繁殖牛、搾乳牛とも現行値とほぼ同等で、CH4排出係数は繁殖牛、搾乳牛とも現行値に比べて小さい。また、CH4排出係数は繁殖牛の方が搾乳牛に比べて有意に大きい(t検定、P<0.01)。(表1)

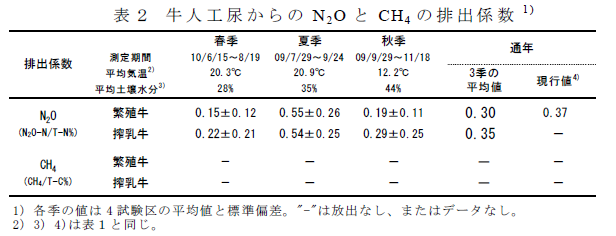

- 牛人工尿からのN2O排出係数は、夏季>秋季>春季の季節変化を示す。繁殖牛の通年のN2O排出係数は現行値に比べてやや小さく、搾乳牛はほぼ同じである。(表2)

成果の活用面・留意点

- 放牧中の牛に由来する温室効果ガスの発生量として、日本で現在算定されている値の検証や精度の向上に活用できる。

具体的データ

その他

- 研究課題名:地域条件を活かした健全な家畜飼養のための放牧技術の開発

- 中課題整理番号:212d.1

- 予算区分:交付金プロ( 温室効果ガス軽減)

- 研究期間:2008~2010 年度

- 研究担当者:秋山典昭、八木隆徳、須藤賢司、小路敦、松村哲夫、渡辺也恭、坂上清一、永田修