気象変動による栽培リスクの評価に基づく温暖化適応にも有効な水稲作型設計法

要約

本方法は、気象データと発育モデルにて複数年の年々の出穂日を予測し、高・低温等の障害発生の確率的な評価と潜在収量予測により、気象変動を考慮した水稲の品種配置や作期を策定する設計法で、特に温暖化予測値を用いた温暖化適応作型策定に有効である。

- キーワード:温暖化、水稲、発育モデル、リスク評価、温暖化適応作型

- 担当:北海道農研・寒地温暖化研究チーム、東北農研・寒冷地温暖化研究チーム、中央農研・農業気象災害研究チーム、九州沖縄農研・暖地温暖化研究チーム

- 代表連絡先:電話011-857-9260、電子メールseika-narch@naro.affrc.go.jp

- 区分:共通基盤・農業気象、北海道農業・生産環境

- 分類:研究・参考

背景・ねらい

近年、気象の年々変動の拡大が懸念されているが、現在の水稲の作型(作期、品種配置)の策定法は主に気温の平年値から適否を判断するため、年々の気象変動には必ずしも十分に対応できない。そこで、温暖化模擬実験データで得た発育モデルパラメータを用い、複数年について生育を評価・予測し、各種障害の発生確率に基づき栽培の可否・安定性と生産性を評価することで、温暖化を含めた気象変動に適応した作型を判断する。

成果の内容・特徴

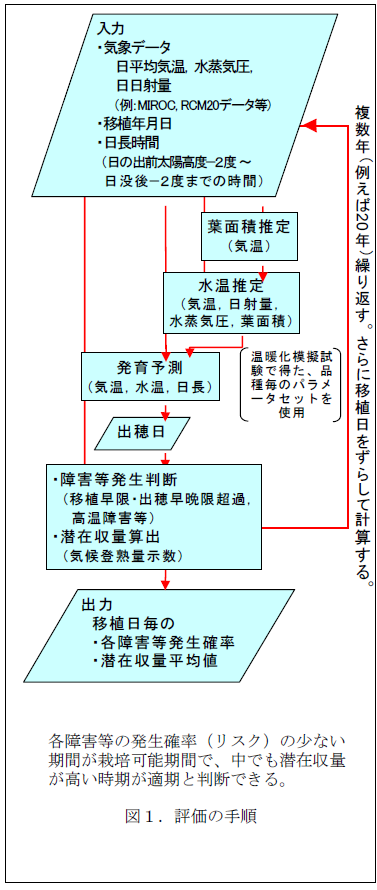

- 当手法では、発育モデルに日々の気象データを入力して、特定期間(例えば20年)の年々の出穂日を予測し、障害型・遅延型冷害や高温登熟障害など各種障害の発生確率(20年の内、何回発生するか)および気候登熟量示数を、品種・作期毎に評価する(図1)。

- 1を、移植日をずらして評価することで、移植日に対する危険率と潜在収量の推移を出力する。各障害が全て充分に低い期間が栽培(移植)可能期間である(図2)。

- 発育モデルでは、発育速度の算出に水温も使用しているため(生育初期~幼穂形成期前後まで)、発育への水温変動の影響も評価できる。

- モデルのパラメータの最適化には、温暖化環境を模擬する実験系による複数の水稲品種の全国連携試験の結果を用いているため、温暖化適応作型の策定に対応している。

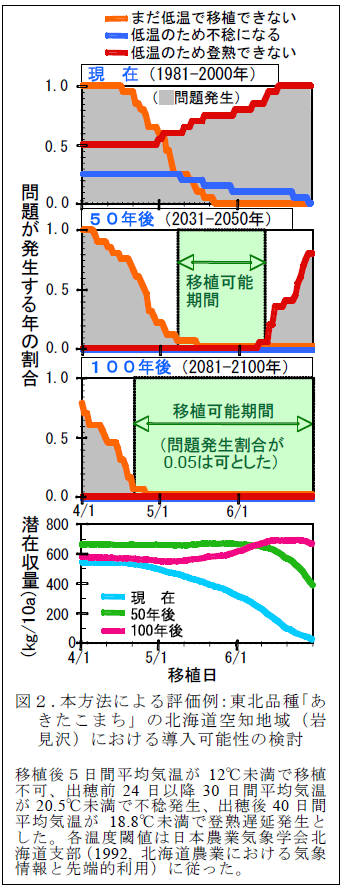

- 図2に評価例として、東北品種「あきたこまち」の北海道・空知地域(岩見沢)での導入可能性を、比較的温暖化の進行が早い気象予測シナリオを用いて評価した結果を示す。現在(1981-2000年)は移植時の低温と、低温による登熟不良の危険が重なるので栽培できないが(最上段)、50年後(2031-2050年)にはリスクが全て低く、栽培可能となる時期が生じ(中上段)、100年後(2081-2100年)にはさらに移植可能期間が広がる(中下段)と判断される。潜在収量は、50年後は安定して高くなるが、100年後は移植期を遅めにしないと登熟期が高温となり、むしろ低下すると判断される(最下段)。

成果の活用面・留意点

- 入力データに現在値や予測値等、任意の値を入れることで、様々な目的で利用できる。評価例では、温暖化の進行が比較的早めのMIROCデータ(K-1 model developers, 2004: H. Hasumi and S. Emori, eds., K-1 Tech Rep. 1. Cent. for Clim. Syst. Res., Univ. of Tokyo; Okada et al. 2009, J Agric Metetorol, 65, 97-109)を用いた。

- 水温は丸山ら(1998, 農業気象, 54, 247-254)、葉面積はHorie(1987, Southeast Asian Studies, 25, 62-74)、気候登熟量示数は林ら(2001, 地球環境, 6, 141-148)の式を用いた。

- 「温暖化環境を模擬する全国連携試験」については、2010年度成果情報候補「2地点での補光試験で水稲発育への温暖化影響を評価できる」(東北農研)を参照。

- CO2濃度の上昇は考慮されておらず、潜在収量は気温・日射のみから求められる。

- 現在、利用できるデータセットは、「きらら397」と「あきたこまち」「ひとめぼれ」「コシヒカリ」「日本晴」「にこまる」である。

具体的データ

その他

- 研究課題名:気候温暖化等環境変動に対応した農業生産管理技術の開発

- 中課題整理番号:215a.1

- 予算区分:基盤、交付金プロ(温暖化水稲栽培)

- 研究期間:2008?2010年度

- 研究担当者:濱嵜孝弘、根本学、鮫島良次、大野宏之、脇山恭行、丸山篤志、小沢聖(国際農研)