北海道における秋まき小麦の収量構成要素と生育気温の関係

要約

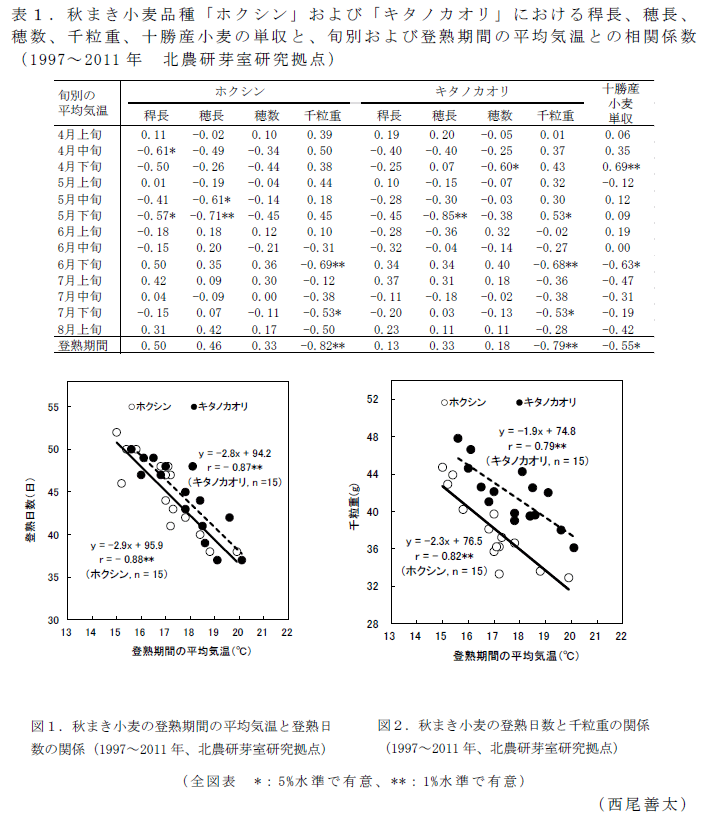

北海道の秋まき小麦の収量構成要素は、旬別の平均気温と、それぞれ有意な負の相関を示す。登熟期間中の平均気温が1°C上昇すると、登熟日数は約3日短縮し、千粒重は、「ホクシン」が2.3g、「キタノカオリ」が1.9g、それぞれ減少する。

- キーワード:小麦、高温、減収、収量構成要素

- 担当:作物開発・利用・小麦品種開発・利用

- 代表連絡先:電話 011-857-9260

- 研究所名:北海道農業研究センター・畑作研究領域

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

2010年の6月から9月にかけて、北海道では地域平均気温の統計開始以来の高温(全道:平年+2.3°C、十勝:平年+2.5°C)を観測し、秋まき小麦および春まき小麦の10aあたりの収量は、313kg、154kgで、それぞれ平年の65%、51%に留まる。今後、もし温暖化が進行すれば、高温が小麦生産の重大な脅威となる恐れもある。北海道の秋まき小麦品種を対象として、高温による減収要因を明らかにするため、1997~2011年について、生育気温が秋まき小麦の収量構成要素に与える影響を解析する。

成果の内容・特徴

- 4月中旬の平均気温と「ホクシン」の稈長は、有意な負の相関を示し、4月下旬の平均気温と「キタノカオリ」の穂数は有意な負の相関を示す(表1)。

- 5月下旬の平均気温と穂長は、両品種とも有意な負の相関を示す(表1)。

- 秋まき小麦の出穂から成熟までの登熟期間の平均気温と、登熟日数は、強い負の相関関係を示し、登熟期間の平均気温が1°C上昇すると、「ホクシン」、「キタノカオリ」ともに、登熟期間は約3日短縮し、千粒重は、「ホクシン」が2.3g、「キタノカオリ」が1.9g減少する(図1、図2)。

- 登熟日数の1日の短縮による千粒重の減少は、「ホクシン」で0.62g、「キタノカオリ」で0.51gである。

- 十勝産の小麦単収は、4月下旬の平均気温と有意な正の相関を、6月下旬および登熟期間の平均気温と有意な負の相関を示す。

成果の活用面・留意点

- 本成果で得られた生育気温と収量構成要素の回帰式は、生育中の秋まき小麦の収量構成要素の推定に適用できる。

- 本成果は、秋まき小麦品種「ホクシン」、「キタノカオリ」から得られた結果である。

- 詳細な回帰式は発表論文に掲載した。

具体的データ

その他

- 中課題名:気候区分に対応した用途別高品質・安定多収小麦品種の育成

- 中課題番号:112d0

- 予算区分:交付金、実用技術、科研費

- 研究期間:1997~2011年度

- 研究担当者:西尾善太、伊藤美環子、長澤幸一、田引 正、広田知良

- 発表論文等:Nishio et al. (2013) Crop Sci. 53:621-628