チモシー中生品種との混播適性に優れるアカクローバ晩生品種「北海17号」

要約

アカクローバ「北海17号」は国内育成では初めてとなる晩生品種である。「北海17号」は、チモシー中生品種との混播でマメ科率を安定して維持でき、耐寒性が優れ、主要病害に対する罹病程度も低いため、主に北海道内の粗飼料生産性の向上に貢献する。

- キーワード:アカクローバ、晩生、チモシー中生品種、マメ科率、混播適性

- 担当:自給飼料生産・利用・飼料作物品種開発

- 代表連絡先:電話 011-857-9260

- 研究所名:北海道農業研究センター・酪農研究領域

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

粗飼料の委託生産の増加にともない大規模化した寒地の草地では、基幹となるイネ科牧草のチモシーが早生品種中心から中生品種の普及拡大により、収穫適期の拡大・分散が可能となった。草地から生産される粗飼料の品質向上には蛋白質含量等に優れるマメ科牧草との混播が有効であり、チモシー中生品種との混播に適するマメ科牧草はアカクローバ晩生品種である。しかし、これまでわが国で栽培されている品種は海外からの導入品種のみであった。そこで、わが国の寒地の気象条件に適し、混播適性のより高い晩生のアカクローバの育成品種を開発する。

成果の内容・特徴

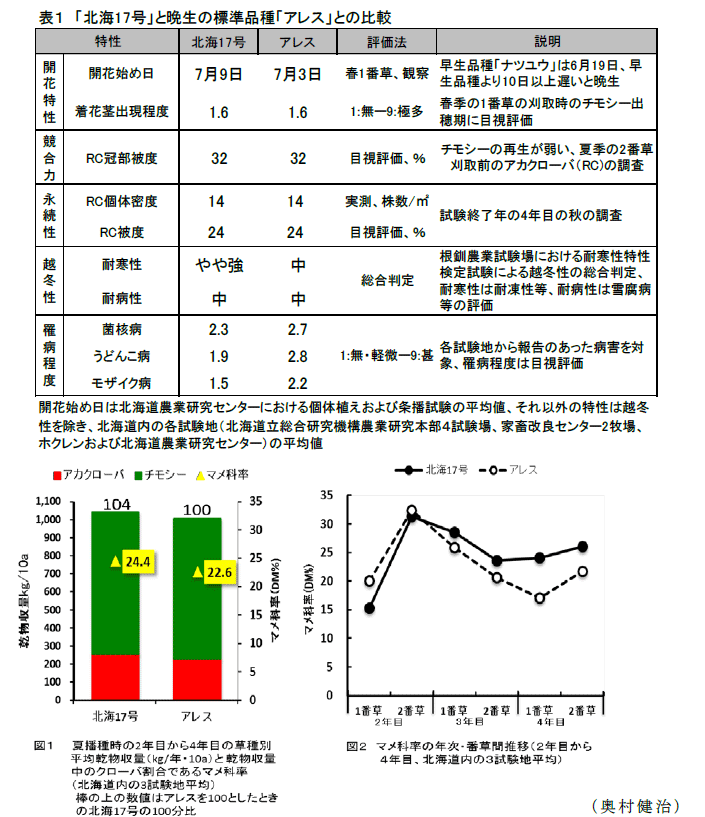

- 開花始め日は7月9日と晩生の標準品種「アレス」(以下の項目についても同様に「アレス」との比較)より6日遅く、晩生に属し、1番草の着花茎出現程度も低い(表1)。

- チモシーの再生が劣る2番草の刈取時の冠部被度は同等であることからチモシーに対する競合力は同等である(表1)。

- チモシーとアカクローバの合計乾物収量は、春播種では同等、夏播種では4%高い(図1)。マメ科率は春播種では同等、夏播種では約2%高く、やや優れる(図1)。

- マメ科率の年次・番草推移は春播種では同等、夏播種では安定して維持できることから優れる(図2)。

- 永続性は、最終年の個体密度、草勢を反映する晩秋の被度から、同等である(表1)。

- 上記の2から5の項目を混播適性として総合的に判断すると、春播種では同等であるが、現在、生産現場で主流となっている夏播種では優れる。

- 越冬性に関わる耐寒性は「やや強」(表1)と優れ、雪腐病に関わる耐病性は同程度の「中」である(表1)。また、主要病害の罹病程度では、うどんこ病では低く、菌核病、モザイク病の罹病程度もやや低い(表1)。

成果の活用面・留意点

- チモシー中生品種との混播に利用する。

- 北海道全域に適する。

- 市販種子の供給は2018年から開始する計画である。

具体的データ

その他

- 中課題名:水田・飼料畑・草地の高度利用を促進する飼料作物品種の育成

- 中課題番号:120b0

- 予算区分:委託プロ(国産飼料)、交付金

- 研究期間:1995年?2012年度

- 研究担当者:奥村健治、磯部祥子、山口秀和、高田寛之、我有 満、内山和宏、廣井清貞、 松村哲夫、安達美江子(ホクレン)、道場和也(ホクレン)、岩渕 慶(ホクレン)、大塚博志(ホクレン)

- 発表論文等:2013年度に品種登録出願予定