炊飯米中に存在する空洞の簡易検出法の開発とその応用

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

可視透過光により炊飯米中の空洞が簡便に検出でき、空洞の大きさの差を利用すれば糯と粳が簡易に判別できる。

- 担当:食品総合研究所・分析評価部・状態分析研究室

- 代表連絡先:0587-38-8033

- 部会名:食品

- 専門:分析法

- 対象:米

- 分類:研究

背景

炊飯米の食味の70%程度は物性に起因すると言われている。そこで、種々の物性測定方法が開発・提唱されてきた。しかし、物性の原因の追及はアミロースとアミロペクチンの組成でのみ議論されがちであった。平成10年に炊飯米中に空洞が存在することが報告され、飯粒は均一ではないことが改めて示された。その空洞と米飯の物性とは密接な関係があると考えられるが、その相関を解明するにはMNRマイクロイメージングのような煩雑な手法では不可能と考えられる。そこで簡便に飯粒内の空洞を検出可能な方法を確立する必要がある。

成果の内容・特徴

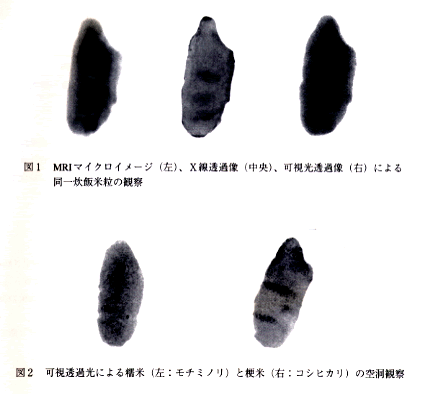

- 飯粒の可視光及びX線による透過像を観察することにより、空洞の二次元的な大きさの測定が可能となる(図1)。

- 可視光の透過像により空洞を観察することにより、その飯粒が糯か粳か判別可能である(図2)。正解率は、粳では86.0%、糯では97.6%であった。現在使用されているヨウ素染色法では、劇物であるヨウ素を必要とするが、本方法では試薬を全く必要としない非破壊分析である。

成果の活用面・留意点

- X線の透過像では、全空洞の内半数程度しか検出できない。それに対して、透過光では、すべての空洞を検出できる。

- 透過光では、MRIマイクロイメージングよりも空洞が大きく観察される傾向がある。そのため、本来微少な空洞のみを有する糯米を、明確な空洞を有する粳米と判断する可能性が残っている。

- 高・低アミロース米に関しては検定していないため、本方法で判別可能か不明である。

具体的データ

その他

- 研究課題名:炊飯米粒の内部空洞形成に関与する因子の解明

- 予算区分:作物対応研究(次世代稲作)

- 研究期間:平成11年度(平成10~12年)

- 研究担当者:鈴木雅博(現東北農試)、木村俊之(東北農試)、山岸賢治(東北農試)、新本洋士(東北農 試)、永田忠博(現畜試)

- 発表論文等:1) M. Suzuki, A. K. Horigane, H. Toyoshima, X. Yan, H. Okadome, and T. Nagata: Detection of internal hollows in cooked rice using a light transmittance method, Journal of Food Science, 64 (6), 1027 (1999)

2) 鈴木 雅博、堀金 明美、永田 忠博:X線分析顕微鏡による炊飯米中のX線透過量の変動解析、日本食品化学工学会第45回大会講演要旨集、p.85(1998)

3) 鈴木 雅博、木村 俊之、山岸 賢治、新本 洋士:透過光を用いた炊飯米内部の空洞観察、日本食品科学工学会第47回大会講演要旨集、p.138(2000)