カンショ「九州159号」を用いた効率的バイオエタノール生産技術

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

低温糊化性澱粉を有するカンショ「九州159号」を原料として、原料磨砕物の粘性低下後に糖化・発酵を行う工程(CARV法)によりバイオエタノールを製造すると、液化を60°C程度で行うことが可能となり、液化工程に要するエネルギーを大幅に低減できる。

- キーワード:カンショ、CARV法、エタノール、低温糊化性澱粉

- 担当:食総研・糖質素材ユニット、九沖農研・サツマイモ育種研究チーム

- 代表連絡先:電話029-838-7189

- 区分:バイオマス・変換技術

- 分類:研究・参考

背景・ねらい

バレイショで開発した新しいバイオエタノール製造工程(CARV(Conversion After Reduction of Viscosity)法、平成20年度成果情報)の応用範囲を拡大するため、カンショへの適応を検討する。カンショへのCARV法適応について、品種による製造時におけるエタノール変換効率や熱エネルギー消費量の低減効果も明らかにする。

成果の内容・特徴

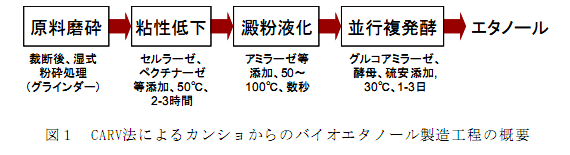

- カンショのCARV法によるエタノール変換工程について効率を評価する(図1)。本法では、固液分離工程のみならず、ハンドリング向上のための加水工程も省くことが可能となる。

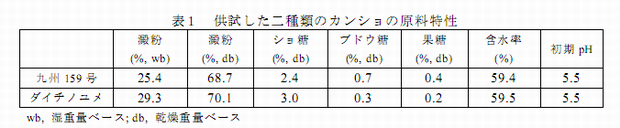

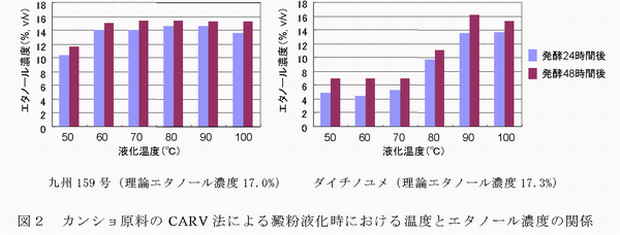

- 「九州159号」と「ダイチノユメ」の成分特性は大きく変わらない(表1)。「九州159号」では、60°C以上での液化で既に90°C以上での液化と同等のエタノール収率が得られるのに対し、「ダイチノユメ」では、80°C以下はエタノール収率が低く、特に70°C以下では50°Cと同程度の収率しか得られない(図2)。

- 「九州159号」を用い、60°Cで液化を行ったCARV法によるエタノール変換を行った際の原料kgあたりのエタノール収量は180 mlであり、理論収率の90%となる。

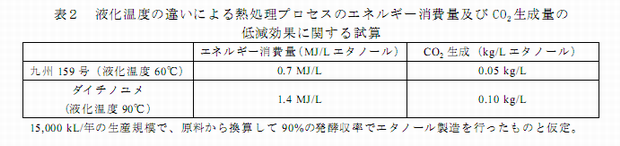

- 「九州159号」と「ダイチノユメ」からエタノール1Lを得る際の液化工程(熱処理プロセス)に用いられるエネルギー消費及びCO2消費量の試算データからは、「九州159号」を用いた低温液化により約50%の節減効果が見られる(表2)。

成果の活用面・留意点

- 「九州159号」のような低温糊化性澱粉を有するバイオエタノール原料の開発により、加熱に伴う変換コストのみならず、エネルギー消費及びCO2消費量が低減できる。

- 「九州159号」のような低温糊化性澱粉を有するカンショを用いてバイオエタノールを製造するには、澱粉量増加など原料特性のさらなる改良が求められる。

- 60°Cでの液化による微生物汚染は、数リットル規模のバッチ試験では問題とならないが、スケールアップを行う際には注意する必要がある。

具体的データ

その他

- 研究課題名:未利用バイオマス及び資源作物を原料とした低コスト・高効率バイオエタノール変換技術の開発

- 課題ID:224-b

- 予算区分:委託プロ(バイオマス)

- 研究期間:2007平成19年度~2009平成21年度

- 研究担当者:徳安健、Sathaporn Srichuwong、椎名武夫、折笠貴寛(宮城大学)、吉永優、片山健二、小林透

- 発表論文等:Sathaporn Srichuwong, et al, Biomass and Bioenergy, (2009) 33, 890-898.