甘味受容体の構造特性を利用した、甘味物質のブレンド効果の評価

要約

口腔内に存在する甘味受容体の甘味物質との結合特性が呈味性に及ぼす影響を、甘味受容体を導入した培養細胞を利用して明らかにする。甘味受容体上で異なる領域に結合する甘味物質をブレンドして細胞の応答強度を測定すると甘味の相乗効果が認められる。

- キーワード:味覚受容体、培養細胞測定、構造機能解析、甘味料、ブレンド

- 担当:食品機能性・食味・食感評価技術

- 代表連絡先:電話 029-838-7317

- 研究所名:食品総合研究所・食品機能研究領域

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

現在までに様々な甘味料が開発されているが、その食品への利用については、嗜好性の高いショ糖の呈味性に近づけることと、低コストを目的として複数の甘味料のブレンド法が試行錯誤されている。ブレンド法の開発と評価は、主に官能検査による経験を基に行われているのが現状である。そこで、甘味受容体構造と呈味性の関係を明らかにし、その結果を利用して甘味料ブレンドによる甘味強度の評価法開発を目指す。

成果の内容・特徴

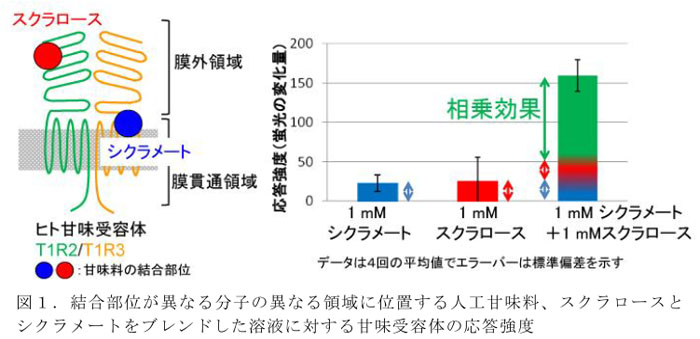

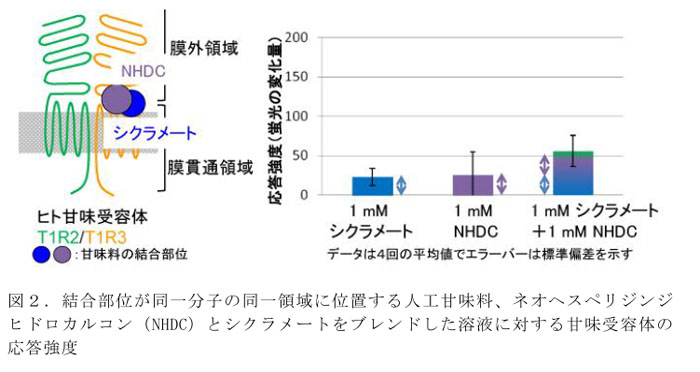

- 甘味受容体はT1R2とT1R3の二種類の分子からなる複合体で、それぞれ膜外領域と膜貫通領域から構成されており、各領域に甘味物質との結合部位が存在することが報告されている。このことに着目し、甘味受容体との結合部位が異なる領域に位置する2種類の甘味物質をブレンドした場合と、同一の領域に位置する2種類の甘味物質をブレンドした場合の甘味度の変化を解析する。

- 甘味度の解析はヒト甘味受容体を導入した培養細胞(HEK293細胞)を用いてカルシウムイメージング法により蛍光強度の変化で細胞応答強度を測定する。

- 図1に示すように結合部位が異なる領域に位置する甘味物質をブレンドした場合は、それぞれ単独での甘味応答強度を加算したよりも大きな応答、すなわち相乗効果が認められる。

- 結合部位が同一の領域に位置する甘味物質をブレンドした場合は、図2に示すようにそれぞれ単独での甘味応答強度を加算した値に近い値を示し、相乗効果は小さい。

- 以上の結果から、甘味受容体構造特性を利用すれば、官能評価によらずに甘味料の相乗効果を予め推測できる。

成果の活用面・留意点

- 本成果による甘味料の相乗効果の推測は呈味性デザインの効率化につながる。また、ヒトが摂食する官能評価を行わずに安全に味物質の効果を評価できる。

- 膜貫通領域に結合する甘味物質は複数発見されているが、実際に甘味料としての使用が許可されているものは多くない。本成果の利用を増加させるには、食品への安全性が担保され、且つ膜貫通領域に結合する甘味物質の同定が必要である。

- 本成果で解析した組み合わせ以外にも、膜外領域の二カ所の結合部位の相互作用によって甘味の相乗効果がもたらされることが明らかにされている。

- 本成果で観察された増強効果は、T1R3とT1R2に1個ずつ結合することによって起こるのか、結合部位の位置する領域の違いによるのかは明らかでない。今後、より詳細な甘味受容体の構造特性の解明が必要である。

具体的データ

(日下部裕子)

その他

- 中課題名:食味・食感特性の評価法及び品質情報表示技術の開発

- 中課題番号:310d0

- 予算区分:タンパク質、科研費

- 研究期間:2007~2011年度

- 研究担当者:日下部裕子、山下敦子(理化学研究所)、進藤洋一郎(アサヒビール)、二ノ宮裕三(九州大学)、三浦裕仁(鹿児島大学)

- 発表論文等:1)Shindo Y. et al. (2011) Biosci. Biotechnol. Biochem. 75(6):1061-1066

2)Shindo Y. et al. (2010) Chem. Senses 35(2):171-177

3)Shindo Y. et al. (2008) Biochem. Biophys. Res. Commun. 376(3):504-508