市販ポテトチップのアクリルアミド濃度モニタリング手法

要約

生イモから製造されたポテトチップ中のアクリルアミド濃度は、原料イモの成分や貯蔵条件、加工条件等の違いにより変動する。本手法を用いて製品の買取り調査を行えば、市販ポテトチップ中のアクリルアミド濃度の地域/ロット/銘柄/販売月による変動に加え、原料の作柄やメーカーの低減対策等に起因する年次変動を明らかにできる。

- キーワード:アクリルアミド、モニタリング、ポテトチップ、リスク管理

- 担当:食品安全信頼・フードチェーン安全

- 代表連絡先:電話 029-838-8033

- 研究所名:食品総合研究所・食品分析研究領域

- 分類:普及成果情報

背景・ねらい

加熱食品中のアクリルアミドは、健康への悪影響を未然に防止する観点から優先的なリスク管理が必要とされる危害要因であり、行政や食品企業は様々な低減対策に取り組んでいる。生イモから製造される市販ポテトチップ中のアクリルアミド濃度は、原料イモの成分や加工条件等の違いで変動する。摂取リスクの評価や、リスク管理措置の効果の検証には、この変動による濃度のばらつきを考慮した上で全国規模のデータを得る継続的な実態調査を設計する必要があるが、有効性が検証されたモニタリング手法はなかった。 そこで本研究では、アクリルアミド濃度の変動に対する地域/ロット/銘柄/販売月によるばらつきの寄与を検出可能な全国規模のサンプリング法を立案し、複数年のデータの解析から、モニタリング手法としての有効性を立証している。また、因果関係を直接立証するものではないが、調査期間中にメーカーが実施した対策の効果とみられる製品のアクリルアミド濃度の低下を検出している。

成果の内容・特徴

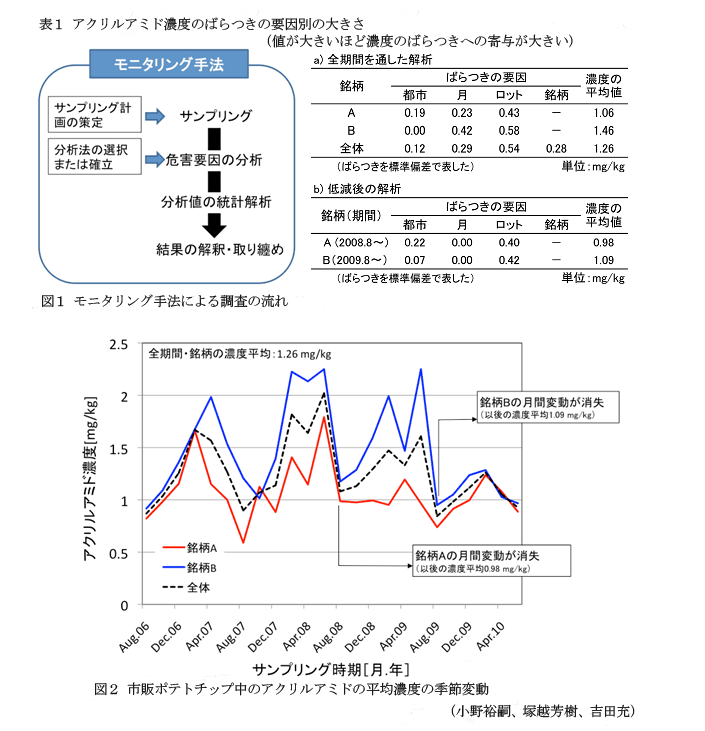

- モニタリング手法による調査の流れを図1に示す。

- 本手法は、(1)全国の6都市(札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡)で、(2)2ヶ月おきに、(3)メーカーが異なる2銘柄(A、B)について、(4)製造日の異なる2ロットの市販ポテトチップ各1袋をサンプリングしてアクリルアミド濃度を分析するものであり、2006年8月から2010年6月まで4年間に渡る576点の調査から有効性を立証している。

- 調査期間全体のアクリルアミド濃度の変動に対するサンプリング要因別の影響の大きさの順位は、ロット>月≒ 銘柄 > 都市、である(表1)。

- 調査開始後の2年間は、いずれの銘柄でも原料イモの貯蔵中の糖化の影響によるアクリルアミド濃度の周年変動(低:8, 10月、高:2,4月)が見られるが、銘柄Aは2008年8月以降、銘柄Bも2009年8月以降は殆ど見られなくなっている(図2)。

- 周年変動消失後は、いずれも銘柄についても以前に比べて低減している(表1、図2)。

- 本研究の中で明らかとなった市販品中のアクリルアミド濃度の低下の理由は明確でないが、コーデックス委員会の「食品中のアクリルアミド低減のための実施規範」(CAC/RCP 67-2009)に記述されている方法等の導入によるメーカーの原料イモ管理や製造工程の改善によるアクリルアミド低減対策の効果である可能性も考えられる。

普及のための参考情報

- 普及対象 アクリルアミド等の加工食品中の危害要因について実態調査を企画・立案する行政部局、モニタリング調査の委託を受ける分析機関。

- 普及予定地域・普及予定面積・普及台数等 本研究の調査期間終了後、行政部局が引き続き本手法を用いてアクリルアミドのモニタリング調査を実施している。本手法は、低減が維持されているか、さらなる低減が進むかのモニタリングに用いることができる。

具体的データ

その他

- 中課題名:フードチェーンにおける危害要因の迅速・高精度評価技術及び衛生管理技術の開発

- 中課題番号:180c0

- 予算区分:交付金、高度化、実用技術、レギュラトリー

- 研究期間:2006~2012年度

- 研究担当者:小野裕嗣、塚越芳樹、吉田充

- 発表論文等:Tsukakoshi et al. (2012) Food Addit. Contam. Part A, 29(8): 1212-1218