酵母細胞を用いてDONおよびその誘導体の毒性の違いを評価する

要約

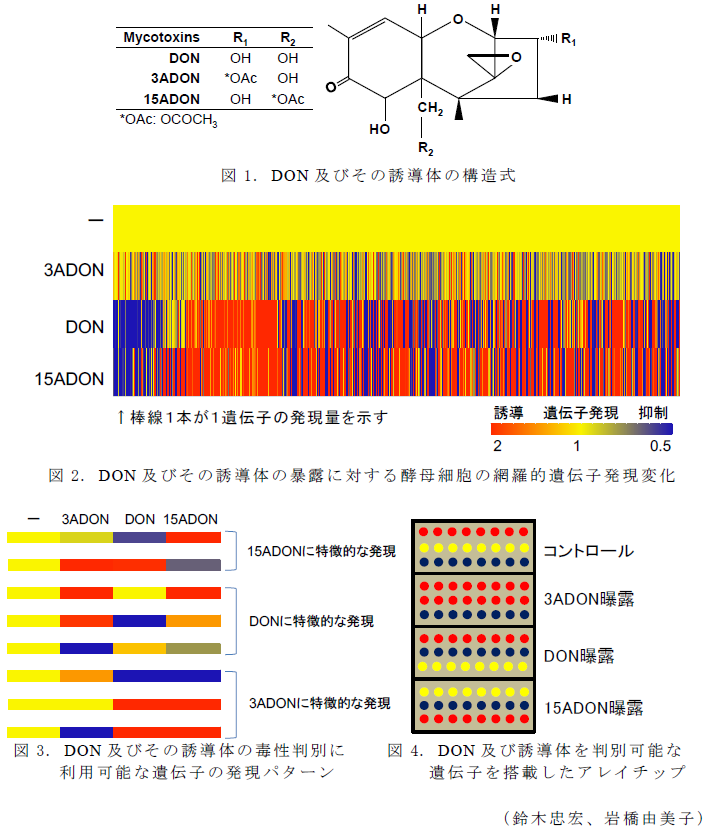

デオキシニバレノール(DON)及びそのアセチル化体に対する酵母細胞の応答を遺伝子発現レベルで網羅的に検出することで、それらの真核細胞に対する毒性判別に利用可能な遺伝子パターンが認められる。

- キーワード:タイプBトリコテセン、DNAマイクロアレイ、マイコトキシン誘導体、バイオマーカー、酵母細胞

- 担当:食品安全信頼・かび毒リスク低減

- 代表連絡先:電話 029-838-7991

- 研究所名:食品総合研究所・応用微生物研究領域

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

小麦等の穀物を汚染するかびの二次代謝産物であるタイプBトリコテセン系マイコトキシンとして、デオキシニバレノール(DON)とともにDON生合成経路上で産生されるマイコトキシン誘導体も報告されている。また、生体組織や腸内細菌の代謝を受けるまでにDONの誘導体が一定時間生体内に留まる可能性が示唆されている。そこで本研究では、DON及びその誘導体の細胞に対する毒性を判別可能とするため、それらの暴露が真核細胞のモデルである酵母細胞に与える影響を網羅的遺伝子発現解析によって明らかにする。

成果の内容・特徴

- 細胞膜透過性を上げた酵母細胞にDON及びその誘導体であるアセチルDON(3ADON, 15ADON(図1))を曝露すると、遺伝子発現量に変化が生じる。

- マイコトキシンを曝露していないコントロール条件と比べて、DON及び15ADONの曝露は酵母細胞の遺伝子発現に顕著な変化をもたらし、一方3ADONにはその傾向が見られない(図2)。

- 各マイコトキシンの曝露に対する網羅的遺伝子発現情報の中には複数の遺伝子発現パターンが存在し、DON及びアセチルDONの毒性判別に利用可能なパターンが認められる(図3)。

成果の活用面・留意点

- DON及びアセチルDONの暴露に対してそれぞれ特徴的な発現変化を示す遺伝子群を選抜することにより、DONおよびアセチルDONの真核細胞に対する毒性を判別するためのマイクロアレイチップが作製可能となる(図4)。

- DON及びアセチルDONの複合汚染時における細胞への影響と毒性メカニズムの解明に利用できる。

具体的データ

その他

- 中課題名:かび毒産生病害からの食品安全性確保技術の開発

- 中課題整理番号:180a0

- 予算区分:交付金

- 研究期間:2011~2013年度

- 研究担当者:鈴木忠宏、岩橋由美子

- 発表論文等:1)Suzuki T., Iwahashi Y., (2012) J. Agric. Food Chem., 60(37):9519-9527