近赤外分析計による自給飼料の新規検量線作成

要約

近赤外分析計を用いて、自給飼料の飼料成分を迅速かつ正確に定量できる汎用性の高い検量線である。対象は水分、粗タンパク質、粗脂肪、粗灰分、中性および酸性デタージェント繊維であり、飼料給与診断の基礎データとして利用できる。

- キーワード:近赤外分析、検量線、自給飼料、フォレージテスト、飼料分析センター

- 担当:自給飼料生産・利用・高機能飼料

- 代表連絡先:電話 029-838-8611

- 研究所名:畜産草地研究所・家畜生理栄養研究領域

- 分類:普及成果情報

背景・ねらい

自給飼料のフォレージテストが開始されて約30年が経過し、当初の目的に沿った飼料分析センターの運営が維持できない状況にある。その要因として、稲発酵粗飼料等の新規飼料資源の検量線が未整備であること、開始当初に作成された主要粗飼料の検量線の適合性が低下していることが挙げられる。そこで、広域的な試料収集と最新の解析手法により新規検量線を作成し、飼料分析センターに検量線を移設して、各地域の酪農家における飼料給与診断等の基礎データとしての活用を図る。

成果の内容・特徴

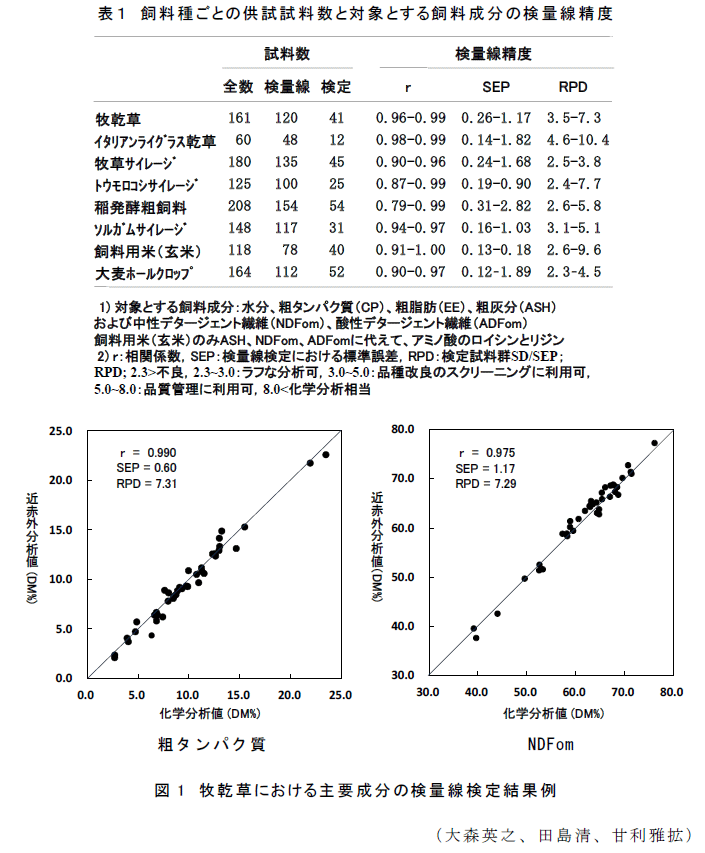

- 対象とする飼料種は、自給飼料のうち牧乾草(イネ科牧草主体)、イタリアンライグラス乾草、牧草サイレージ(イネ科牧草主体)、トウモロコシサイレージ、稲発酵粗飼料(イネWCS)、ソルガムサイレージ、飼料用米(玄米)、大麦ホールクロップ(サイレージ原料)である(表1)。分析試料は風乾物(水分5%から15%程度)とし、粉砕粒度は1mmメッシュを通過する粒度とする。

- 対象とする飼料成分は、水分、粗タンパク質(CP)、粗脂肪(EE)、粗灰分(ASH)および中性デタージェント繊維(NDFom)、酸性デタージェント繊維(ADFom)である。飼料用米(玄米)については、ASH、NDFom、ADFomに代えて、アミノ酸であるロイシンおよびリジンを対象とする。

- 各飼料のスペクトルは近赤外分析装置Model 6500(Foss NIRSystems社製)により測定する。波長域1100~2500nmで得られるスペクトルを二次微分処理(微分条件:Segment 20、Gap0)し、Partial Least Square Regression(PLSR)法により検量線を作成する。検量線の精度は、検定試料群における飼料成分のプレディクション結果から求めた相関係数、回帰推定から求めた標準誤差(SEP)およびRPD値により判定する。

- すべての飼料種において、対象とする飼料成分のRPD値は実用レベルで利用できる2.3を上回り、検量線の精度は高い(表1、図1)。

- 各飼料種における飼料成分は、牧乾草の水分の数値範囲が狭いものの、CP、EE、ASH、NDFom、ADFomの各成分の数値範囲は広く、通常利用される数値範囲を十分に網羅しており、検量線の汎用性は高い。

普及のための参考情報

- 普及対象:公立場所および畜産関係団体が運営している飼料分析センター、飼料会社

- 普及予定地域:北海道立畜産試験場、青森県、秋田県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、静岡県、富山県、福井県、岐阜県、滋賀県、岡山県、鳥取県、山口県、香川県、愛媛県、福岡県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の飼料分析センターおよび全農、全酪連、各県農協連等、明治飼糧、協同飼料等が運営する飼料分析センター(計32箇所)に各場所が希望する飼料種の検量線を移設する。

- その他:詳細については「飼料分析者のための近赤外分析マニュアル」(一般社団法人日本草地畜産種子協会編、日本中央競馬会特別振興資金助成事業)を参照のこと。

具体的データ

その他

- 中課題名:国内飼料資源を活用した高機能飼料の調製利用技術の開発

- 中課題整理番号:120c7

- 予算区分:その他外部資金(受託試験)

- 研究期間:2012~2014年度

- 研究担当者:大森英之、田島清、甘利雅拡、岡野和夫(日本草地畜産種子協会)

- 発表論文等:甘利雅拡ら(2015)「飼料分析者のための近赤外分析マニュアル」(2015年3月)