飼料用トウモロコシのフモニシン汚染リスクを低減するための栽培管理法

要約

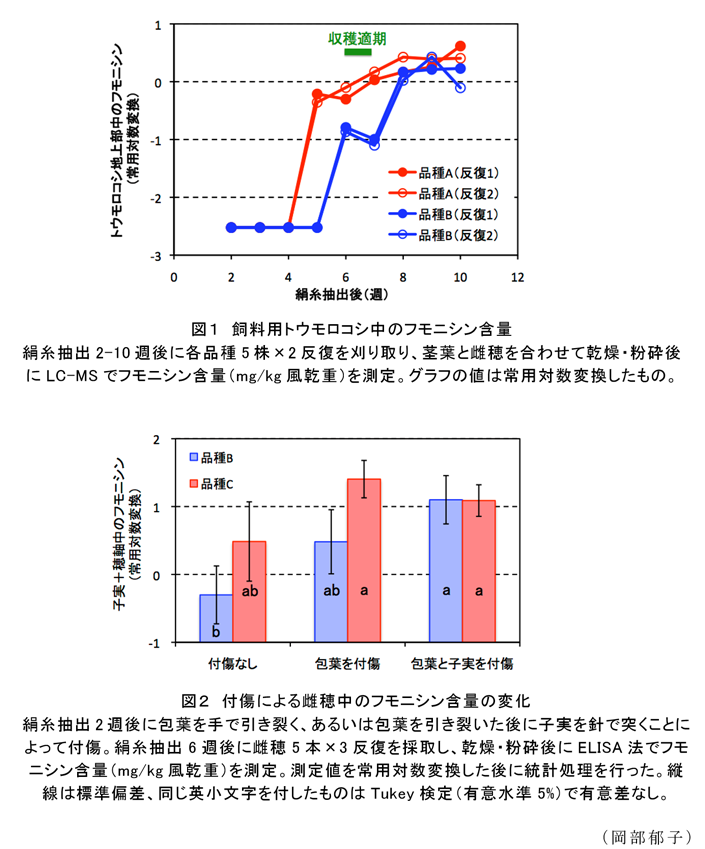

飼料用トウモロコシ中のかび毒の一種フモニシンによる汚染のリスクは絹糸抽出5-6週後から時間とともに増加するので、刈り遅れないことが有効な対策になる。また、雌穂が傷を受けるとフモニシン汚染リスクが高まるので、鳥獣害・虫害対策も重要である。

- キーワード:飼料用トウモロコシ、かび毒、フモニシン、収穫時期、雌穂付傷

- 担当:食品安全信頼・かび毒リスク低減

- 代表連絡先:電話 029-838-8647

- 研究所名:畜産草地研究所・飼料作物研究領域

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

赤かび病は飼料用トウモロコシ栽培地では頻繁に発生する病気の一つである。赤かび病菌は雌穂に侵入し、白色?淡紅色のかびを生じるほか、茎葉にも感染することがある。東北地方以南で優占的な赤かび病菌(Gibberella fujikuroi 種複合体)の一部の系統はかび毒の一種フモニシンを産生するため、この菌に感染したトウモロコシがフモニシンで汚染される可能性(リスク)がある。フモニシンはウシに対しては肝臓への悪影響を持つことが報告され、欧州安全食品機関は飼料用トウモロコシ中のフモニシンが60mg/kgを超えないように指導している。ここでは、飼料用トウモロコシの栽培段階でフモニシン汚染リスクを低減することが可能であることを示す。

成果の内容・特徴

- 赤かび病の発生した2008年に畜産草地研究所内の本病発生圃場で登熟中のトウモロコシを刈り取り、地上部全体(茎葉と雌穂)に含まれるフモニシンを測定したところ、図1に示すように、フモニシンは絹糸抽出5週後ないし6週後から増加していたことがわかる。抵抗性品種(図1の品種B)ではフモニシン増加の開始が罹病性品種(図1の品種A)より遅れるが、絹糸抽出8週後には抵抗性品種のフモニシン含量も罹病性品種と同程度になる。サイレージ用トウモロコシの収穫適期とされる黄熟期は絹糸抽出6-7週後に該当するので、この時期より刈り遅れないようにすることによって汚染のリスクを抑制することができる。

- 絹糸抽出6週後の赤かび病抵抗性品種(図2の品種B)であっても、雌穂の包葉と子実を付傷した場合には、雌穂中のフモニシン含量が高くなり、罹病性品種(図2の品種C)と同程度になる(2012年の畜産草地研究所実験圃場でのデータ)。鳥獣害・虫害による雌穂の付傷はフモニシン汚染のリスクを高めるので、鳥獣害・虫害を防ぐことも重要である。

成果の活用面・留意点

- 日本ではフモニシンは「農林水産省が優先的にリスク管理を行うべき有害化学物質」の「毒性や含有の可能性等の関連情報を収集する必要がある危害要因」とされている。

- 図1、図2は特定の圃場での特定の年のデータである。フモニシン汚染の程度は年次あるいは地域・圃場によって異なるので、実際に生産・利用されている飼料用トウモロコシの汚染の程度について把握するためには、別途、全国規模での調査結果を見るべきである。

- 適期収穫と鳥獣害対策は従来から奨励されていることであり、適正な栽培管理を着実に実行することが、フモニシン汚染のリスク低減に通じる。

具体的データ

その他

- 中課題名:かび毒産生病害からの食品安全性確保技術の開発

- 中課題整理番号:180a0

- 予算区分:交付金、委託プロ(低コスト)

- 研究期間:2007~2015年度

- 研究担当者:岡部郁子、平岡久明(FAMIC)、三木一嘉(長野畜試)

- 発表論文等:Okabe I. et al. (2015) Mycoscience 56(5):470-475