米粒の胴割れ発生程度と登熟期の気象条件との関係

※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。

同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。

要約

米粒の胴割れは登熟初期の高温多照条件で増加し、特に日最高気温との関連が強い。高温に最も感受性の高い時期は開花後6~10日頃 で、この時期は籾乾物重が急速に増加を開始する穎果発育ステージである。

- キーワード:イネ、胴割れ、登熟、気象条件、気温

- 担当:東北農研・水田利用部・栽培生理研究室

- 連絡先:電話 0187-66-2776、電子メール knagata@affrc.go.jp

- 区分:東北農業・水稲、作物・稲

- 分類:科学・参考

背景・ねらい

米粒の胴割れは胚乳部に亀裂を生じ、精米時の砕米発生を助長するほか、外観品質や食味に影響を及ぼすため、米の販売において支障を 来す場合が多い。近年、 胴割れ米発生により品質が低下する年次や地域が増加してきており、品種育成や栽培法の面からの改善が求められている。本研究では、 胴割れ米発生に関与する 環境要因について明らかにするために、胴割れ発生と登熟期の気象条件との関係を検討する。

成果の内容・特徴

- 圃場の刈り遅れ条件における胴割れ発生は、登熟初期の気象条件との関連性が認められ、高温多照条件で胴割れが増加する(表1) 。

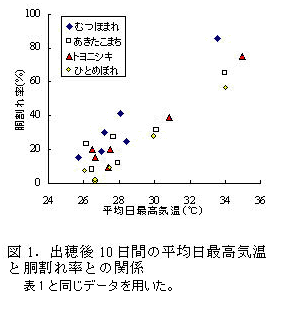

- 気象条件の中では特に日最高気温との関連性が強い。出穂後10日間ないし同5日間の平均日最高気温と胴割れ率との間には、供試し た13品種すべてで5%水準以上の有意な正の相関関係が認められる(表1、図1)。

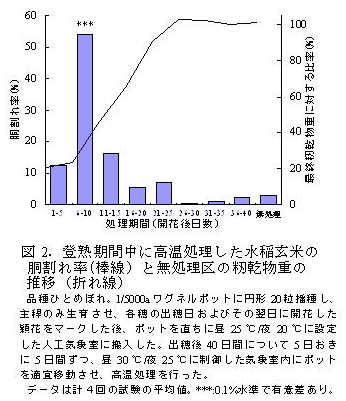

- ポット栽培したイネの高温処理による胴割れ発生は、開花後6~10日の処理により著しく増加する。この時期の穎果は、最終籾乾物 重の約16~40%の重量比率を示し、急速な乾物重増加を開始する生育ステージにある(図2)。

成果の活用面・留意点

- 本成果は、胴割れ米発生抑制のための水管理や適期収穫の徹底等の対応技術に向けた基礎的知見として活用できる。

- 本試験における胴割れ調査はK社グレインスコープを用いて行い、胚乳部に僅かでも亀裂が認められた玄米についても胴割れ粒とし て計数している。

具体的データ

その他

- 研究課題名:胴割れ米発生に関与する環境及び生理遺伝要因の解明

高温条件下における米粒の胴割れ発生要因の生理・遺伝的解明 - 課題ID:05-02-02-01-07-03

- 予算区分:交付金、気候温暖化

- 研究期間:2002~2003年度

- 研究担当者:長田健二、吉永悟志、福田あかり、滝田正(作物研)、寺島一男(技術会議)