整せん枝残さ土壌混和と効率的施肥による茶園の一酸化二窒素と施肥窒素削減

要約

茶園に堆積した整せん枝残さの適切な土壌混和および石灰窒素施用、樹冠下施肥を組み合わせることにより、一酸化二窒素発生量の削減と施肥窒素量の削減をともに達成できる。

- キーワード:茶、一酸化二窒素(N2O)、整せん枝残さ土壌混和、石灰窒素、樹冠下施肥

- 担当:総合的土壌管理・土壌養分管理

- 代表連絡先:電話 050-3533-3861

- 研究所名:野菜茶業研究所・茶業研究領域

- 分類:普及成果情報

背景・ねらい

近年、茶栽培において、乗用型管理機に適した樹高に維持すること、中切り翌年の減収を回避することなどを目的として、二番茶摘採後にせん枝が行われる茶園が増加している。また、うね間に刈り落とされた枝葉(整せん枝残さ)を土壌と混和する深耕等の作業が行われず、結果として整せん枝残さが土壌表面に堆積した茶園が増加している。このような茶園では、整せん枝残さ中の成分を茶樹が再利用できない上に、施肥窒素利用効率の低下や、温室効果ガスである一酸化二窒素(N2O)発生量の増加が問題となる。本研究では、堆積した整せん枝残さを土壌へ還元する技術と効率的な施肥技術を組み合わせることで、茶の収量・品質を維持し、茶園からのN2O発生量を半減させる土壌管理手法を提案し、普及させることをねらいとする。

成果の内容・特徴

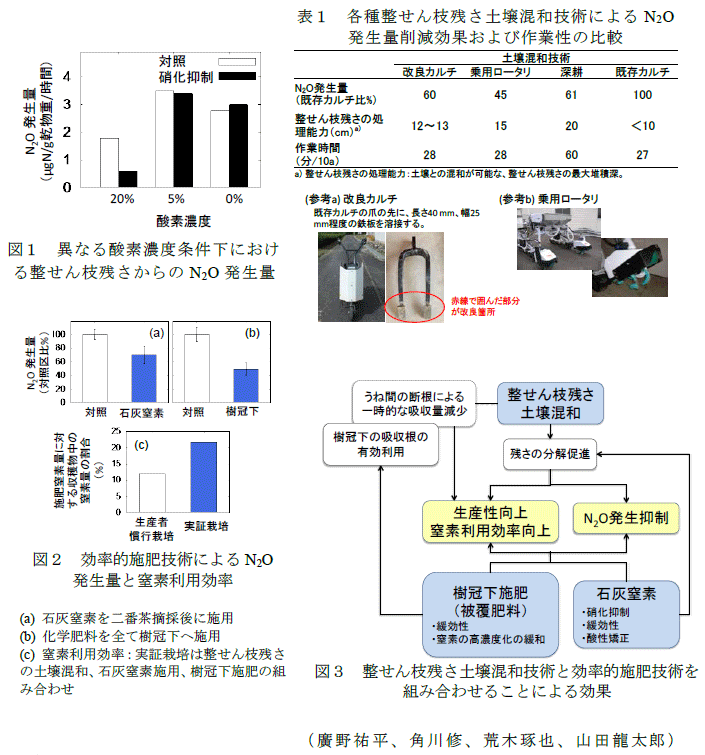

- 整せん枝残さからのN2O発生量は、酸素濃度が高いと少ない(図1)。また、大気と同程度の酸素濃度(20%)では、硝化を抑制することでN2O発生量が大きく減少する(図1)。そのため、耕うんにより好気的な環境にすることや、硝化抑制効果のある石灰窒素等を施用することが整せん枝残さからのN2O発生量の低減に有効である。

- 一般的なクランクカルチ機(既存カルチ)の爪の先を改良したクランクカルチ機(表1参考a)や、乗用型管理機に搭載可能なロータリ耕うんユニット(表1参考b)、深耕機を用いることで、既存カルチと比べて、土壌からのN2O発生量を約4割(39?55%)削減できる(表1)。また、改良カルチ機の作業性は既存カルチ機と同等である(表1)。

- せん枝後に、石灰窒素を施用することで、対照区(石灰窒素無施用)と比べてN2O発生量を約35%削減でき(図2a)、整せん枝残さの分解が促進される。また、化成肥料の施肥位置を樹冠下まで拡大することで、対照区(うね間施肥)と比べてN2O発生量を約5割削減できる(図2b)。

- 整せん枝残さの土壌混和技術と石灰窒素の施用、樹冠下施肥の組み合わせにより(図3)、一酸化二窒素発生量の削減と施肥窒素量の削減をともに達成できる。

- 本土壌管理法により施肥窒素利用効率が向上し(図2c)、施肥窒素量を約4割削減した条件(実証栽培)で生産者慣行栽培と比べてN2O発生量を8割削減でき、一番茶と二番茶の収量、品質は生産者慣行栽培と同等を維持できることを確認している。

普及のための参考情報

- 普及対象:茶生産者

- 普及予定地域・普及予定面積・普及台数等:整せん枝残さの堆積が10 cm以上認められる茶園。普及予定面積500 ha。

- その他:本土壌管理法の詳細については、「茶の生産性の向上と環境への配慮を両立する整せん枝残さ土壌還元技術マニュアル」で紹介している。整せん枝残さを土壌と混和する作業は、4?5年に一度行うか、整せん枝残さが10 cm以上堆積したら行う。土壌混和技術により増加するCO2発生量は、削減されるN2O発生量と比べて十分に少ないことを確認している。

具体的データ

その他

- 中課題名:土壌・資材の評価と肥効改善による効率的養分管理技術の開発

- 中課題整理番号:151a1

- 予算区分:競争的資金(農食事業)

- 研究期間:2012~2014年度

- 研究担当者:廣野祐平、角川修、荒木琢也、山田龍太郎、和田義彦(滋賀県農技振セ)、今村嘉博(滋賀県農技振セ)、志和将一(滋賀県甲賀農業農村振興事務所)、田中正一(鹿児島県農開総セ)、鮫島玲子(静岡大農)、付杰奇((株)伊藤園)、雪丸誠一((株)寺田製作所)

- 発表論文等:

農研機構(2015)「茶の生産性の向上と環境への配慮を両立する整せん枝残さ土壌還元技術マニュアル」

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/laboratory/vegetea/pamph/index.html (2015年2月1日)