育成のねらい

近年、九州地域では、主力品種の「ヒノヒカリ」を中心に、登熟期の高温気象による産米の品質低下が深刻になっています。このたび、「ヒノヒカリ」と同レベルの食味と、高温でも安定した玄米品質、それに多収性を兼ね備えた新品種「にこまる」を開発しました。

3.来歴の概要

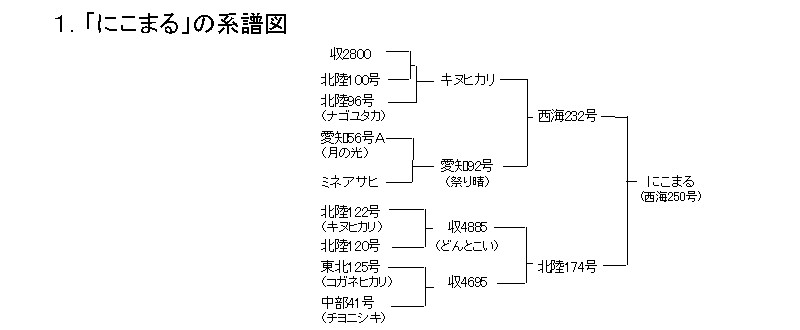

平成8年に「は系626」(後の「きぬむすめ(西海232号)」)と「北陸174号」という、ともに品質・食味が良い両親の人工交配を行った組合せから選抜・育成しました(旧系統名:西海250号)。

4.命名の由来

「にこまる」の名は、おいしくて笑顔がこぼれる品種であること、品種特性である粒張りの良さを表現して命名しました。

5.新品種の特徴

- 食味は「ヒノヒカリ」「コシヒカリ」並の上中です。とくに米のタンパク質含有率が低い特性があります。

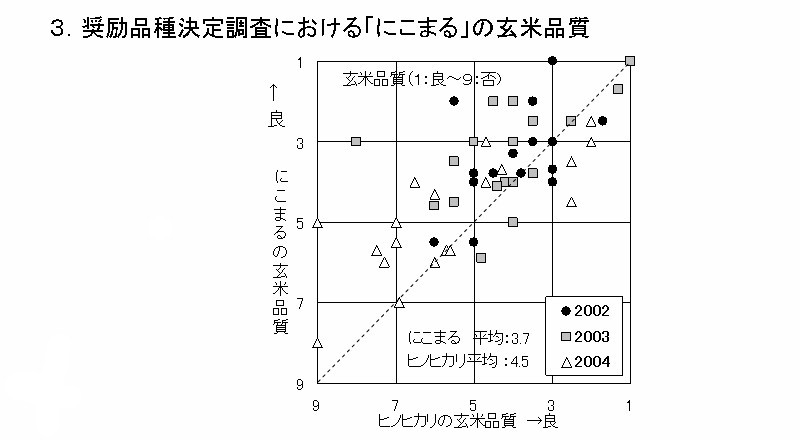

- 玄米の外観品質は「ヒノヒカリ」より明らかに良好で、特に高温条件でも品質が低下しにくい特長があります。

- 出穂期、成熟期は「ヒノヒカリ」並~やや遅い、"中生の中"のうるち種です。

- 収量性は、「ヒノヒカリ」をやや上回ります。また、近畿地方~九州地方の広い地域で収量性が安定して優れています。

- 耐倒伏性は「ヒノヒカリ」よりやや強い"中"です。

- いもち病に対する抵抗性は、「ヒノヒカリ」並の"やや弱"です。

6.今後の展開(普及の見通し)

「にこまる」は、「ヒノヒカリ」並においしく、また玄米品質や収量性が安定して「ヒノヒカリ」より優れており、「ヒノヒカリ」の普及地帯に広く適すると考えられます。今年から長崎県で奨励品種に採用されており、同県では「シンレイ」と「ヒノヒカリ」の一部」に替えて1100haの普及を見込んでいます。さらに、九州をはじめとする西日本各県における奨励品種決定調査においても有望視されており、今後も採用県が増え、普及が広がる可能性があり、九州地域における新しいブランド品種となることが期待されます。

草姿

草姿

(左:「にこまる」、右:「ヒノヒカリ」)

籾及び玄米

(左:「にこまる」、右:「ヒノヒカリ」)

「にこまる」の立毛草姿(育成地、移植栽培)

「にこまる」の立毛草姿(育成地、移植栽培)

![]()