プレスリリース

(研究成果)中国・九州地域の高冷地でも安定生産が可能な早生・多収の秋播性二条オオムギ新品種「こはく二条」

- 国産二条オオムギの作付拡大と安定生産に貢献 -

ポイント

農研機構は早生・多収で、秋播性(あきまきせい)1)の二条オオムギ新品種「こはく二条」(系統名:西海皮84号)を育成しました。本品種は冬の間に幼穂(ようすい)や茎の生育が過度に進まない一方で、成熟期は春播性(はるまきせい)2)の二条オオムギ品種と同程度の早生であるため、関東以西の平坦地だけでなく、中国・九州地域の高冷地でも安定生産が可能で、国産二条オオムギの作付拡大と安定生産に貢献することが期待されます。

概要

焼酎の醸造に用いられることが多い二条オオムギは加工業者から増産が強く求められています。その対応策の一つとして、これまで二条オオムギの安定生産が難しかった需要者の拠点に近い中国・九州地域の高冷地での生産が挙げられます。しかし、現在関東以西で普及している二条オオムギ品種は低温に当たらなくても幼穂を形成する春播性の品種です。春播性の二条オオムギは冬の間に幼穂の生育が進むため、中国・九州地方であっても高冷地では冬から春先の想定外の寒さに遭遇することで凍害が発生してしまうため、減収することが課題でした。

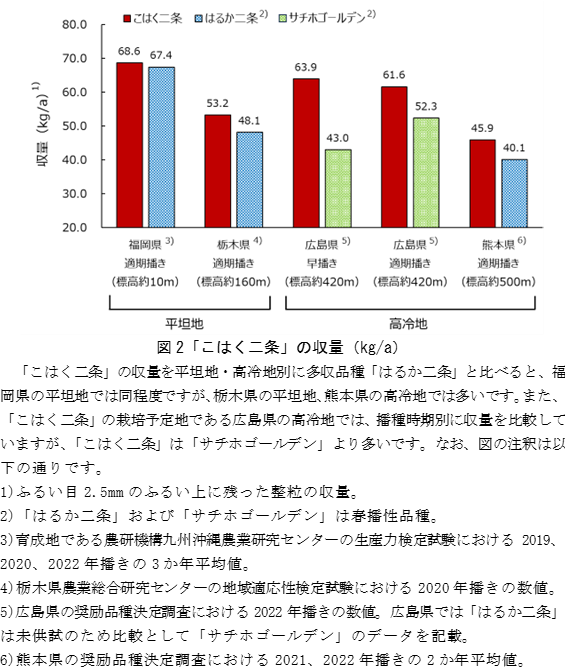

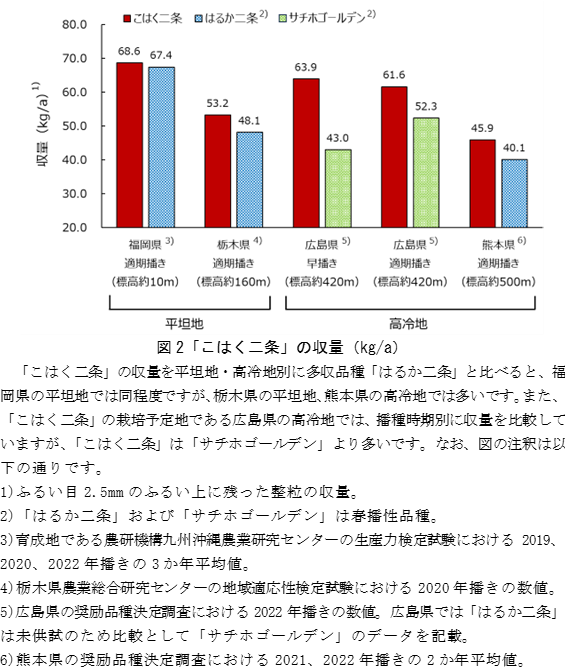

そこで農研機構は、幼穂を形成するために一定期間の低温に当たる必要がある秋播性の二条オオムギと、春播性で早生・多収の二条オオムギ品種「はるか二条」を用いた交配から、秋播性で冬の間に幼穂や茎の生育が過度に進まない一方で、成熟期は春播性の二条オオムギ品種と同程度の早生で、かつ「はるか二条」並に多収の二条オオムギ新品種「こはく二条」を育成しました。本品種は、秋播性で冬から春先の寒さによる被害を受けにくく(図1)、かつ早生・多収であることから(図2)、関東以西の平坦地だけでなく、中国・九州地域の高冷地でも安定生産が可能で、国産二条オオムギの作付拡大と安定生産に貢献することが期待されます。

図1 高冷地で早播き栽培した「こはく二条」の様子

図1 高冷地で早播き栽培した「こはく二条」の様子

(左奥:こはく二条、右手前:サチホゴールデン)

広島県世羅郡世羅町における奨励品種決定調査現地試験ほ場(標高約420m)で2023年1月19日に撮影。春播性で幼穂の生育が進んで茎が伸長を始めている「サチホゴールデン」には寒さによる凍害が発生して葉身の黄化や枯れが見られますが、秋播性の「こはく二条」にはそのような症状は見られません。

関連情報

予算:一般社団法人全国米麦改良協会国内産麦の研究開発支援事業「耐病性に優れ安定多収で、高品質で加工適性に優れる精麦用大麦・裸麦品種育成に向けた有望系統の開発」および運営交付金

品種登録出願番号:第37189号(2023年12月25日出願、2024年4月22日出願公表)

問い合わせ先

研究推進責任者 :

農研機構 九州沖縄農業研究センター 所長澁谷 美紀

研究担当者 :

同 暖地水田輪作研究領域 上級研究員平 将人

広報担当者 :

同 研究推進室 広報チーム長緒方 靖大

詳細情報

開発の社会的背景

オオムギは世界では主にビール、ウイスキー、飼料などに利用されていますが、日本では麦ご飯、味噌、焼酎、麦茶などにも利用され、日本の食生活を支える重要な作物の一つです。中でも焼酎の醸造に用いられることが多い二条オオムギは需要が多く加工業者から増産が強く求められており、その対応策の一つとして関東以西の平坦地だけでなく、焼酎生産拠点が近い中国・九州地域の高冷地でも安定生産が可能な二条オオムギ品種の育成が求められていました。

研究の経緯

オオムギには幼穂を形成するために一定期間の低温に当たる必要がある秋播性の品種と、その必要がない春播性の品種があり、現在関東以西で普及している二条オオムギ品種は全て春播性です。春播性の二条オオムギは冬の間に幼穂が形成されてその生育が進むとともに、茎が伸長を始めて幼穂が地面より高い位置に出てきます。幼穂は低温に弱いため、冬から春先の想定外の寒さに遭うと凍害が発生し減収につながります。

そこで農研機構は、秋播性の二条オオムギ系統「西海裸72号」と、早生・多収の春播性二条オオムギ品種「はるか二条」を用いた交配から、秋播性で冬の間に幼穂や茎の生育が過度に進まない一方で、成熟期は春播性の二条オオムギ品種と同程度の早生で、かつ「はるか二条」並に収量性が優れる二条オオムギ新品種の開発を目指しました。

新品種「こはく二条」の特徴

【交配組合せ】

- 「こはく二条」は、2013年4月に農研機構九州沖縄農業研究センターで、秋播性の「西海裸72号」を母に、春播性で早生・多収の「西海皮69号」(のちの「はるか二条」)と同じく春播性で良品質の「九州二条24号」とのF1を父とする人工交配から育成されました。

【特徴】

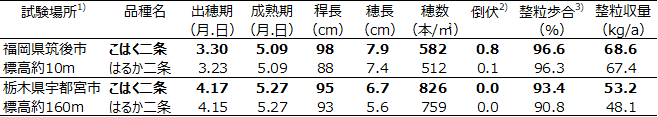

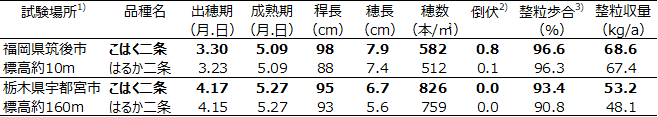

- 平坦地では、早生・多収品種の「はるか二条」と比べて、出穂期は2~7日遅いですが成熟期は同程度で、収量は同程度~1割多収です(表1)。

表1 平坦地における「こはく二条」の生育・収量特性

1)福岡県のデータは育成地である農研機構九州沖縄農業研究センターにおける2019、2020、2022年播きの3か年平均値。栃木県のデータは栃木県農業総合研究センターにおける2020年播きの数値。

1)福岡県のデータは育成地である農研機構九州沖縄農業研究センターにおける2019、2020、2022年播きの3か年平均値。栃木県のデータは栃木県農業総合研究センターにおける2020年播きの数値。

2)発生程度を0(無)、1(微)、2(少)、3(中)、4(多)、5(甚)の6階級で評価。

3)粗麦重に対するふるい目2.5mmのふるい上に残った整粒の重量割合。

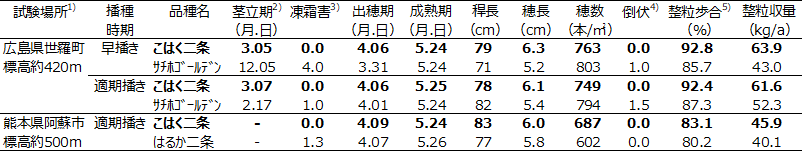

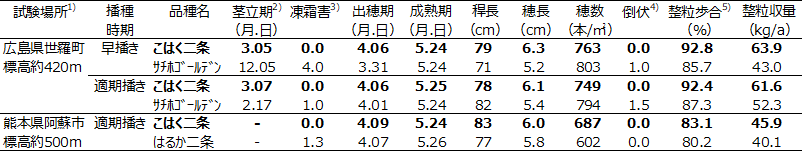

- 広島県の高冷地では、早生・高品質の「サチホゴールデン」と比べて早播き、適期播きのいずれでも茎立期(表2の脚注2)参照)は遅く、凍霜害(表2の脚注3)参照)の発生は少なく、出穂期は5~6日遅いですが成熟期は同程度で、収量は早播きでは5割程度、適期播きでは2割程度多収となります(表2)。

- 熊本県の高冷地では、「はるか二条」と比べて凍霜害の発生は少なく、出穂期は2日遅いですが成熟期は2日早く、収量は1割以上多収となります(表2)。

表2 高冷地における「こはく二条」の生育・収量特性

1)奨励品種決定調査におけるデータ。広島県のデータは2022年播きの単年度の数値。熊本県のデータは2021、2022年播きの2か年平均値。

1)奨励品種決定調査におけるデータ。広島県のデータは2022年播きの単年度の数値。熊本県のデータは2021、2022年播きの2か年平均値。

2)茎が伸長を始めて2cmになった時期(茎の先端にある幼穂が地面より高い位置に出てくる時期)。この時期以降は幼穂が凍害を受けやすくなります。

3)寒さによる葉身の黄化や枯れの発生程度を0(無)、1(微)、2(少)、3(中)、4(多)、5(甚)の6階級で評価。

4)発生程度を0(無)、1(微)、2(少)、3(中)、4(多)、5(甚)の6階級で評価。

5)粗麦重に対するふるい目2.5mmのふるい上に残った整粒の重量割合。熊本県のデータは2022年播きの単年度の数値。

【栽培上の留意点】

- 穂発芽3)のしやすさは"中"で、「はるか二条」と比べて穂発芽しやすいため適期収穫を心掛けてください。

- 赤かび病4)に対する抵抗性は"中"で、「はるか二条」と同程度です。適期に殺菌剤を散布して防除してください。

品種の名前の由来

秋播性の特性を表すために秋らしい色をした宝石であるこはく(琥珀)にちなんで命名しました。

今後の予定・期待

「こはく二条」は2024年秋から広島県世羅郡世羅町の標高約350~450mの地帯で一般の生産者による栽培が開始され、数年後に100haまで面積が拡大される予定です。

原種苗入手先に関するお問い合わせ

利用許諾契約に関するお問い合わせ

用語の解説

- 秋播性

- オオムギなどのムギ類には、幼穂を形成するために一定期間の低温に当たる必要がある性質を持つ品種があり、この性質を秋播性と呼びます。[ポイントへ戻る]

- 春播性

- 1)で解説した性質とは逆に、オオムギなどのムギ類には一定期間の低温に全く当たらない、またはほとんど当たらなくても幼穂を形成する性質を持つ品種があり、この性質を春播性と呼びます。[ポイントへ戻る]

- 穂発芽

- 収穫前のほ場で穂が降雨などで濡れて穀粒が発芽してしまう現象です。穂発芽が起こると穀粒中のデンプンやタンパク質が分解されて品質が低下するため、収穫期に雨が予想される場合には早めに収穫するなどの対策が必要です。[新品種「こはく二条」の特徴へ戻る]

- 赤かび病

- 糸状菌による病気で、主に穂に発生して罹病部位が褐変または白変します。穀粒の充実が不良になって収量を低下させたり人畜に有害なかび毒を産生したりすることから、適期に殺菌剤で防除することが重要です。[新品種「こはく二条」の特徴へ戻る]

1)福岡県のデータは育成地である農研機構九州沖縄農業研究センターにおける2019、2020、2022年播きの3か年平均値。栃木県のデータは栃木県農業総合研究センターにおける2020年播きの数値。

1)福岡県のデータは育成地である農研機構九州沖縄農業研究センターにおける2019、2020、2022年播きの3か年平均値。栃木県のデータは栃木県農業総合研究センターにおける2020年播きの数値。 1)奨励品種決定調査におけるデータ。広島県のデータは2022年播きの単年度の数値。熊本県のデータは2021、2022年播きの2か年平均値。

1)奨励品種決定調査におけるデータ。広島県のデータは2022年播きの単年度の数値。熊本県のデータは2021、2022年播きの2か年平均値。