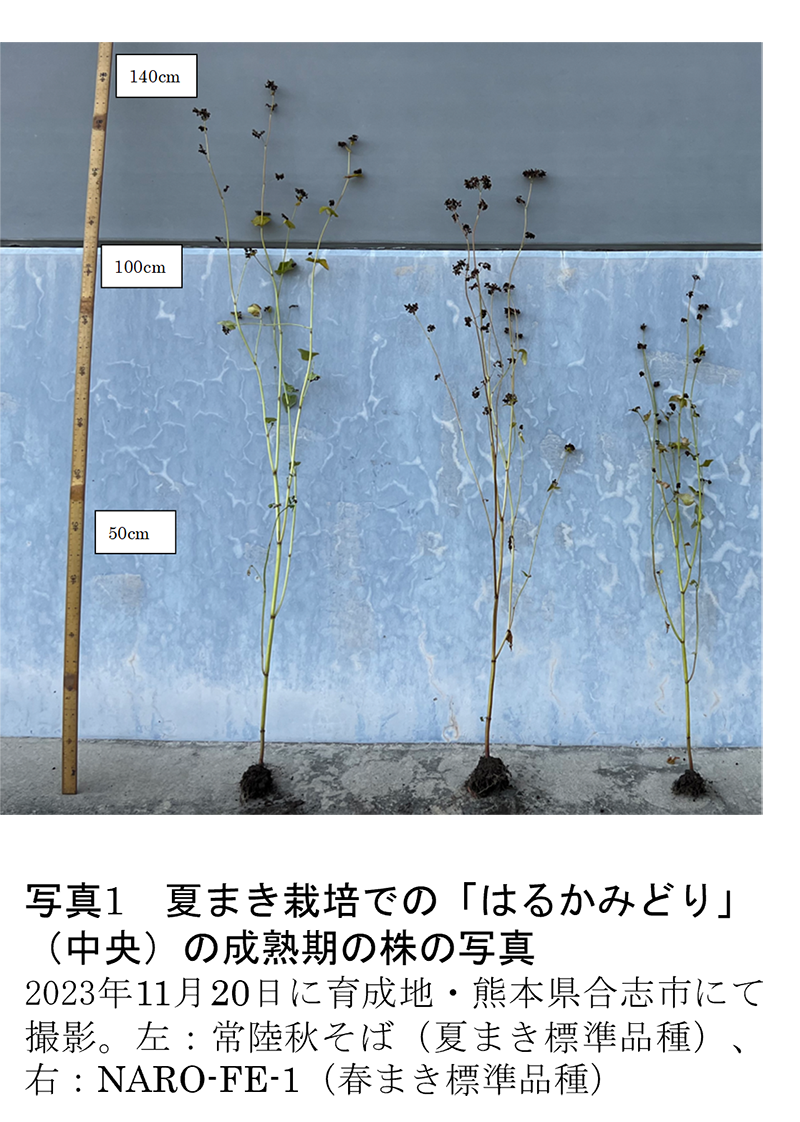

開発の社会的背景と研究の経緯

ソバはイネ等の主要穀物と比べて脱粒しやすく、収穫時期の降雨等で刈り遅れた場合、脱粒による収量の低下が問題となります。特に、初夏に新ソバを提供できる春まき栽培では、収穫時期が梅雨と重なるため、脱粒に加えて穂発芽も課題となります。穂発芽は収量の減少だけでなく、麺が切れやすくなる等の品質低下の原因になることから、大きな問題となっています。

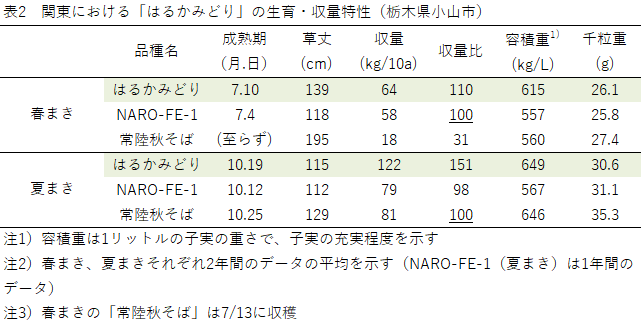

また、春まきと夏まきの両作型を行う2期作の産地では、それぞれに適した異なる品種を栽培することが多いため異品種混入が起きやすく、両作型に適性のある品種の開発が望まれてきました。

そこで、農研機構では、難脱粒性と難穂発芽性を併せ持ち、関東以南で春まき・夏まきの両作型に適性があり、2期作も可能なソバ新品種を育成しました。

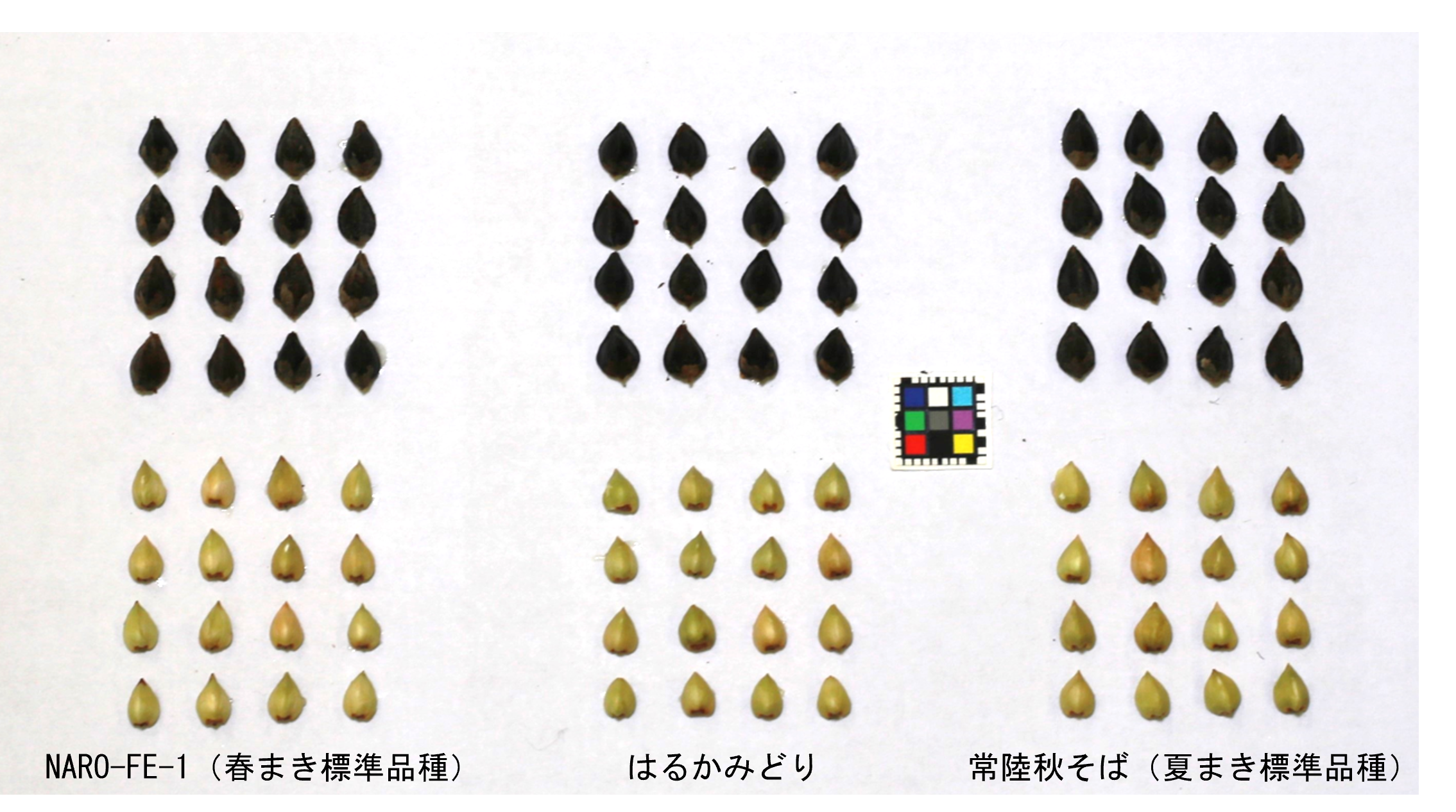

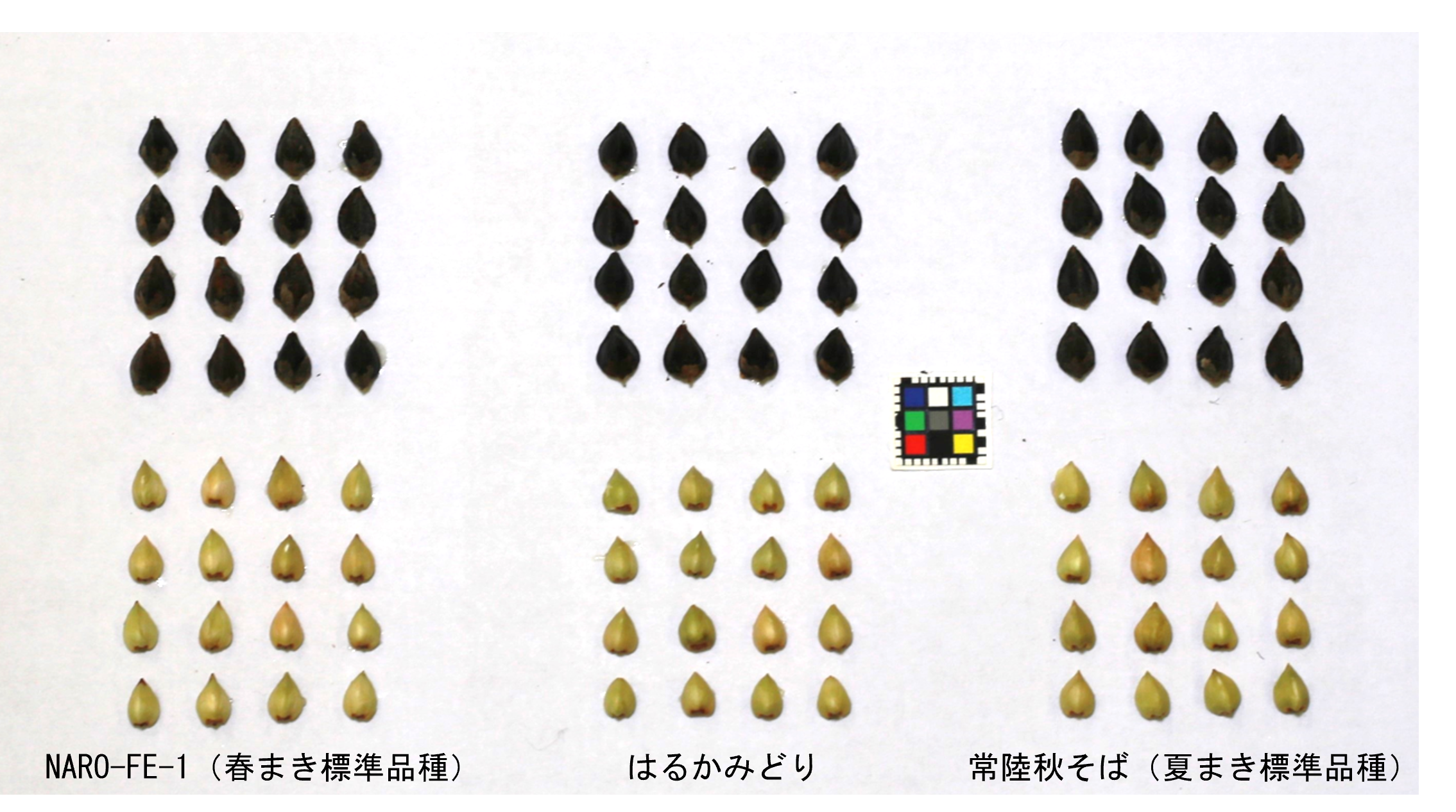

写真2 種子の写真

写真2 種子の写真

上段:殻(果皮)付き種子、下段:殻むき種子(2024年8月20日に育成地・熊本県合志市にて撮影)

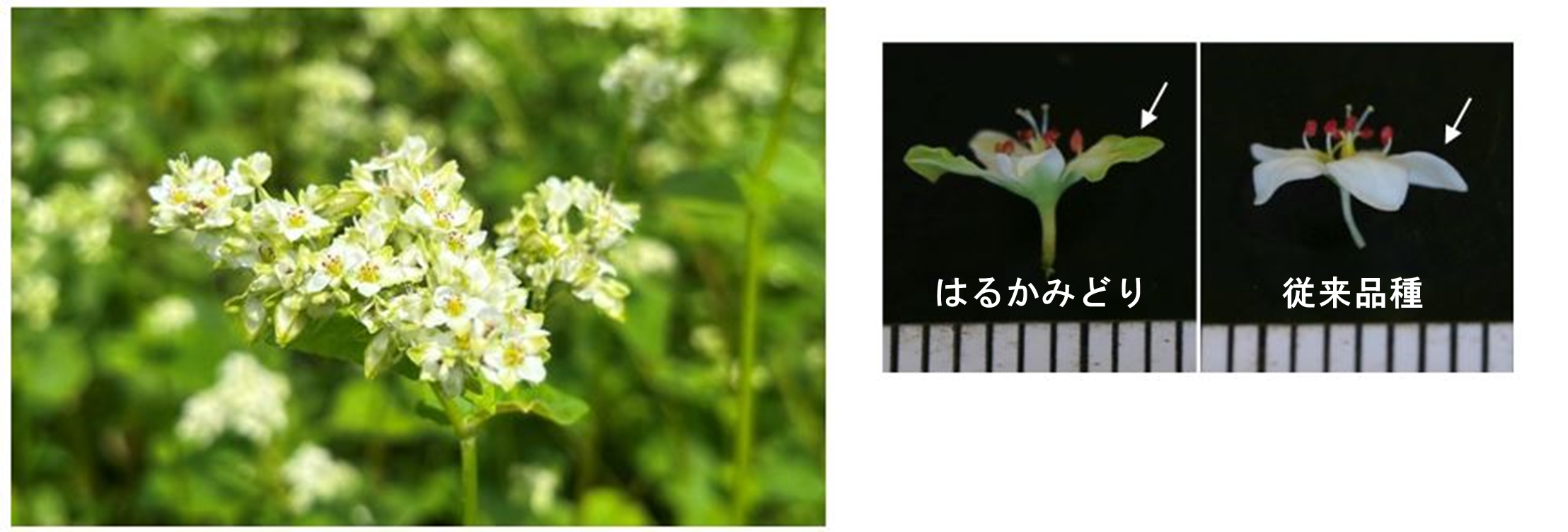

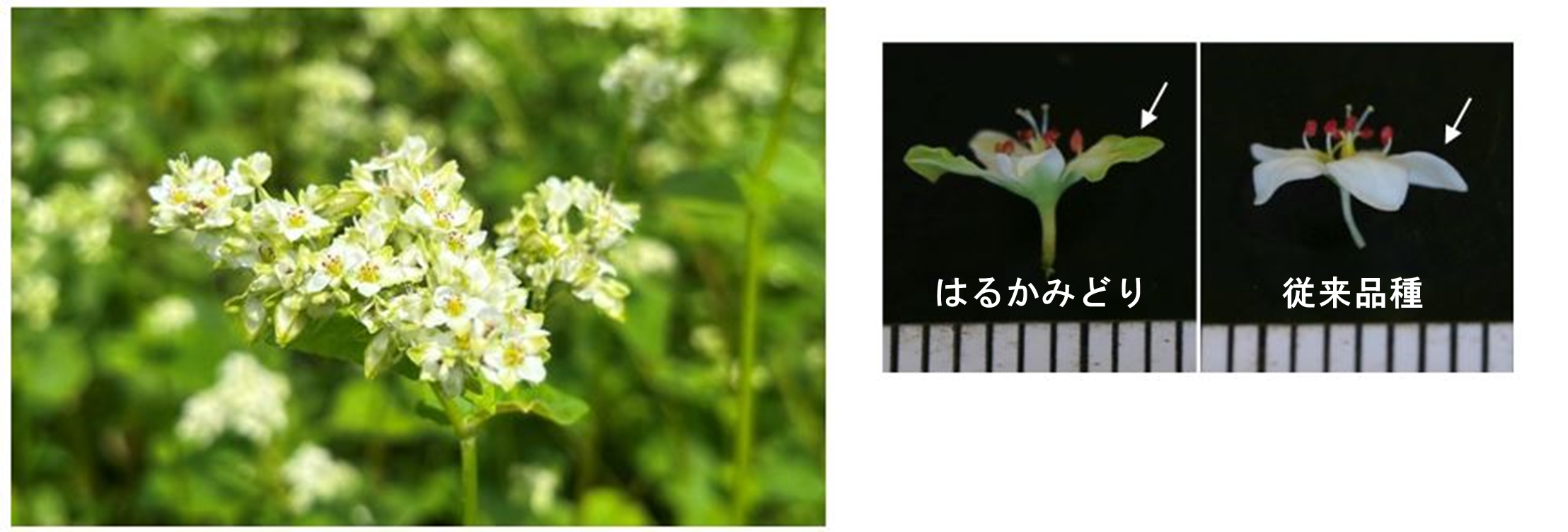

写真3 「はるかみどり」の花の写真

写真3 「はるかみどり」の花の写真

花は淡い緑色(花弁が「がく化」する突然変異(右写真の矢印)によりひっぱり強度が強くなり難脱粒性を発揮)。

新品種「はるかみどり」の特徴

【交配組合せ】

「難穂発芽性の晩生系統「九系29」と、難脱粒性の早生系統「芽系34」の交配後代系統」に対し、難穂発芽性の中生系統「九系28」を交配することで育成しました。

【主な特徴】

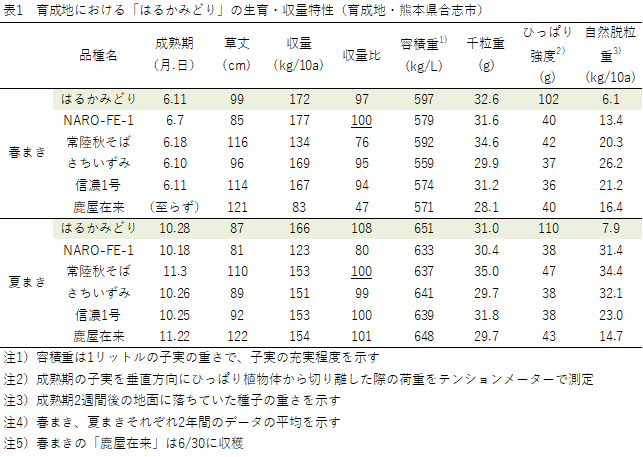

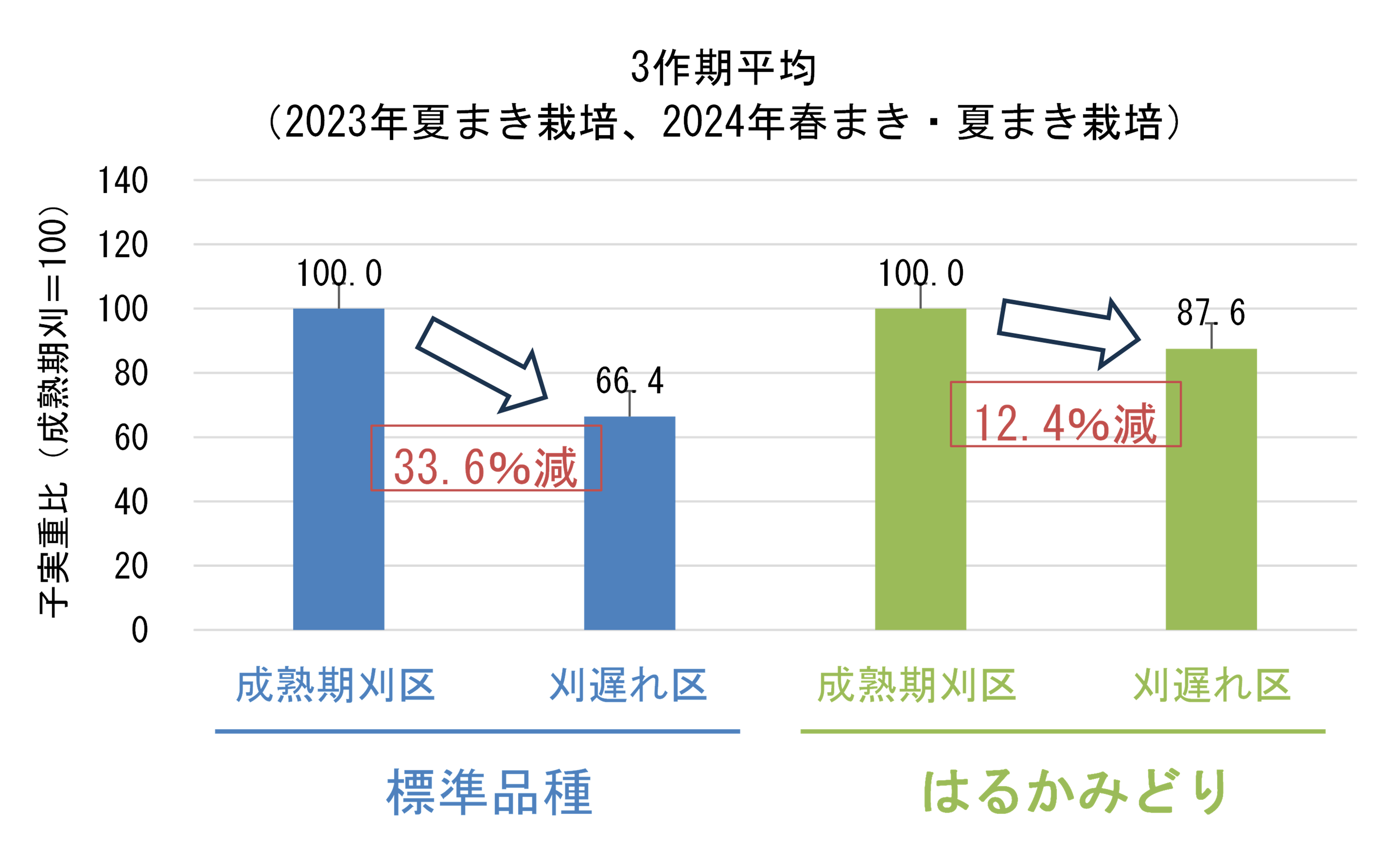

- 難脱粒性を有し、主要品種(「常陸秋そば」、「信濃1号」、「さちいずみ」、「鹿屋在来」)と比べてひっぱり強度が2倍程度高いことから自然脱粒が少なく、収穫が2週間程度遅れてもコンバイン収量の減少を軽減できます(表1、図1)。

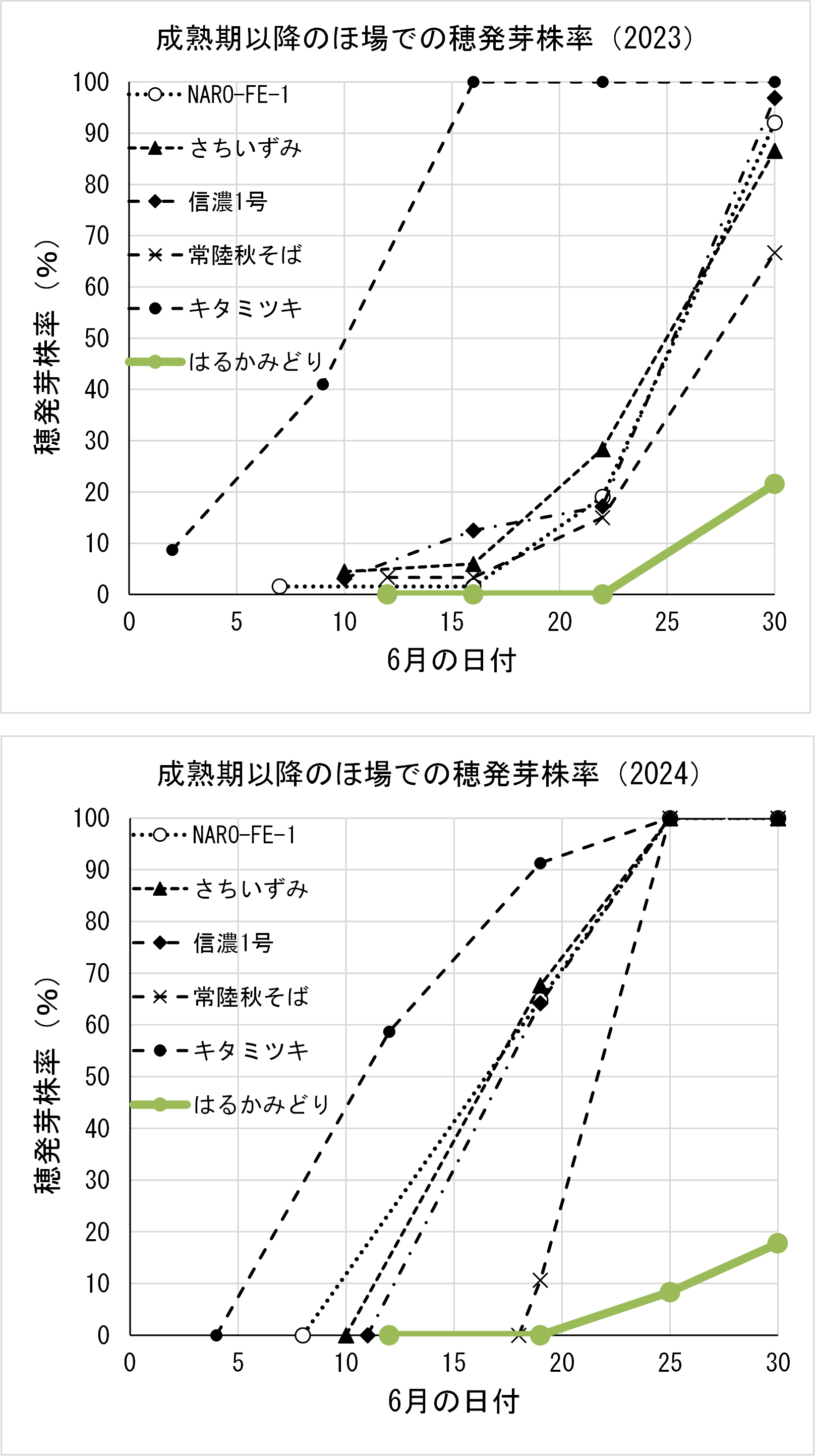

- 難穂発芽性が強いため、収穫時期が梅雨と重なる春まき栽培で問題となる穂発芽の発生を抑制できます(図2)。

- 関東以南の栽培地域では、春まき・夏まきの両作型に適性があり、2期作が可能です(表1、2)。

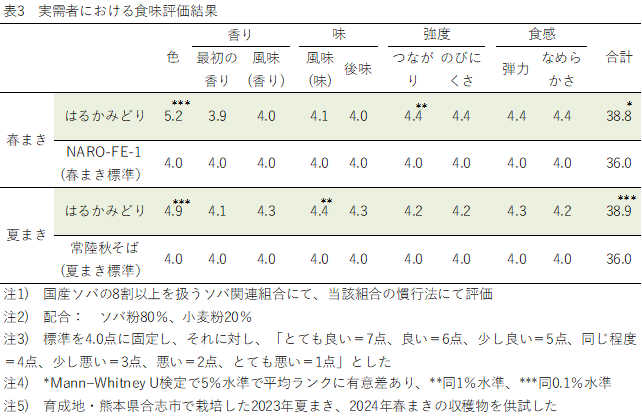

- ソバ麺の食味は、実需者の評価において主要品種と比較して同等以上と評価されました(表3)。

品種の名前の由来

春まき栽培と夏まき栽培の両作型が可能であること(春夏=はるか)と、花が淡い緑色であることから「はるかみどり」と命名しました。

今後の予定・期待

栃木県、富山県、熊本県等のソバ産地では、現地の主要品種に代わる選択肢として導入が検討されています。食味についても従来品種と比べて遜色なく、安定した生産が期待できることから、関東以南の広い地域での普及が見込まれています。

原種苗入手先に関するお問い合わせ

利用許諾契約に関するお問い合わせ

用語の解説

- 難脱粒性

- ソバの収穫時に子実が自然に脱落しにくい性質を指します。ソバでは、子実と植物体をつなぐ細いヒモのような部分(小果柄(しょうかへい))が切れやすく、特に刈り遅れた場合や強風時に脱粒が問題となります。新品種「はるかみどり」では、花弁が萼(がく)に変化する「グリーンフラワー」と呼ばれる突然変異(花が淡い緑色となる)により、小果柄が太くなり、ひっぱり強度が2倍程度強くなります。[ポイントへ戻る]

- 難穂発芽性

- 収穫前に、穂についたまま種子が発芽してしまう「穂発芽」を軽減する性質を指します。ソバでは、成熟期以降の高温・多雨の条件が重なることで発生しやすく、成熟期から時間が経つほどリスクが高まります。穂発芽が起こると、その部分が収穫ロスとなり減収につながります。発芽した種子は乾燥・調製工程である程度除去されますが、製品に混入すると麺が切れやすくなるため問題となります。 なお、ソバに「穂」はありませんが、収穫前に発芽する現象をイネ科作物で「穂発芽」と呼ぶことから、ソバでも便宜的に「穂発芽」と呼ばれています。 [ポイントへ戻る]

- 2期作

- ソバでは、本州以南において「春まき栽培」(いわゆる夏ソバ)と「夏まき栽培」(いわゆる秋ソバ)の2期作を行う地域があります。春まき栽培には生態型が夏型~中間夏型(いわゆる早生)の品種が、夏まき栽培には中間夏型~中間秋型(いわゆる中生)の品種が主に用いられます。夏まき栽培用の品種を春まき栽培すると、主に日長の影響により草丈が伸び、花は咲いても結実しにくい、あるいはほとんど結実しません。逆に春まき栽培用の品種を夏まき栽培すると、十分に成長する前に開花・結実してしまい、収量が低下します。そのため、2期作を同一品種で行うには、春まき・夏まきの両作型で適切な時期に結実し、安定した収量性を確保するための育種選抜が必要となります。[ポイントへ戻る]

- ひっぱり強度

- 種子の脱粒しやすさを評価する指標で、子実と植物体をつなぐ「小果柄」が切れるまでに必要な荷重を計測します。一般に、イネでは150g程度、ソバでは40g前後とされており、数値が高いほど脱粒しにくいことを意味します。[概要へ戻る]

研究担当者の声

九州沖縄農業研究センター 暖地水田輪作研究領域 作物育種グループ長補佐 鈴木達郎

「はるかみどり」の育成の鍵となった難脱粒性の突然変異体「グリーンフラワー」(用語の解説参照)は、ロシア、ウクライナに続き、日本では1999年に北海道農業試験場(現農研機構・北海道農業研究センター)で発見されました。しかし、収量性や品質が悪く、穂発芽しやすい等の欠点があり、通常であれば廃棄する系統でした。その後、育種を継続し25年を経てようやく品種を育成できました。

「はるかみどり」の種子増殖ほ場の観察時の様子

「はるかみどり」の種子増殖ほ場の観察時の様子