プレスリリース

(研究成果)基腐病に強い赤紫肉色のサツマイモ新品種「さくらほのか」

- 多収・鮮やかな色調で、加工用途の拡大に期待 -

ポイント

農研機構は、赤紫色の肉色を持つサツマイモの新品種「さくらほのか」を育成しました。「さくらほのか」は、既存の紫サツマイモとは異なり、赤みを帯びた暖色系の鮮やかな赤紫色が特徴です。いも収量が高く、サツマイモ基腐病に対する抵抗性にも優れています。揚げ菓子などの加工用途に利用することで、色鮮やかなサツマイモ菓子の開発が可能となり、加工品の多様化が期待されます。

概要

サツマイモは、我が国の主要な畑作物のひとつであり、焼酎やでん粉の原料、焼き芋など、幅広い用途で利用されています。なかでも、アントシアニン1)を含む"紫サツマイモ"はその色調を活かして、菓子や加工品の原料に用いられています。

このたび農研機構では、既存の紫サツマイモとは色調が大きく異なる"赤紫サツマイモ"の新品種「さくらほのか」を育成しました。紫サツマイモの主なアントシアニン成分はペオニジン2)やシアニジン2)ですが、「さくらほのか」はペラルゴニジン2)を主成分としているため、肉色は従来の紫サツマイモとは異なり、鮮やかな赤紫色になります。さらに、「さくらほのか」はいもの収量が高く、南九州で問題となっているサツマイモ基腐病3)(以下、基腐病)に対して抵抗性を示します。用途としては、揚げ菓子やダイスカットした菓子素材などに適しており、新品種「さくらほのか」の活用により、従来にない色彩のサツマイモ菓子や加工品の開発が可能となります。

関連情報

予算:運営費交付金、生研支援センター (食料安全保障強化に向けた革新的新品種開発プロジェクトのうち食料安全保障強化に資する新品種開発)

品種登録出願番号:第37939号(2025年3月19日出願、2025年7月8日出願公表)

特許:「サツマイモ植物及びサツマイモ由来アントシアニン系色素組成物」特許第7473135号

問い合わせ先

研究推進責任者 :

農研機構 九州沖縄農業研究センター 所長澁谷 美紀

研究担当者 :

同 暖地畑作物野菜研究領域 上級研究員境垣内 岳雄

広報担当者 :

同 研究推進室 広報チーム長緒方 靖大

詳細情報

育成の背景および経緯

サツマイモは、我が国の主要な畑作物のひとつであり、焼酎やでん粉の原料、焼き芋などに利用されています。このうち、アントシアニンを含む紫サツマイモは、紫色の色調を活かして、ペーストやパウダーなどの加工原料のほか、揚げ菓子などにも利用されています。南九州の紫サツマイモ主力品種は「アヤムラサキ」(品種登録名は「アヤムラ サキ」)や「ムラサキマサリ」ですが、2018年に国内で初めて確認された基腐病に対する抵抗性はともに"中"程度であることから、基腐病に強い紫サツマイモ品種が求められていました。加えて、「アヤムラサキ」や「ムラサキマサリ」の育成から20年以上が経過し、従来品と差別化でき新たな商品開発に繋がる紫サツマイモ品種の育成にも期待が寄せられていました。

農研機構では、アントシアニン組成の違いが肉色に及ぼす影響に着目し、「アヤムラサキ」や「ムラサキマサリ」などの既存の紫サツマイモ品種とは異なる色調を持つ、赤みを帯びた赤紫サツマイモの開発に取り組んできました。2019年には、赤紫サツマイモの先駆けとなる「オリジンルビー」を育成しましたが、いも収量が低く、普及を推奨するには至っていませんでした。

そこで、赤紫肉色であることに加え、いも収量や基腐病抵抗性が「アヤムラサキ」や「ムラサキマサリ」より優れ、南九州で安定した生産が可能な、実用性の高い品種の開発を進めた結果、新品種「さくらほのか」の育成に至りました。

新品種「さくらほのか」の特徴

- 「さくらほのか」は、基腐病抵抗性を持つ橙肉(とうにく)色のサツマイモ系統「九系341」を母、赤紫肉色の「オリジンルビー」を父とする交配組合せから選抜された品種です。

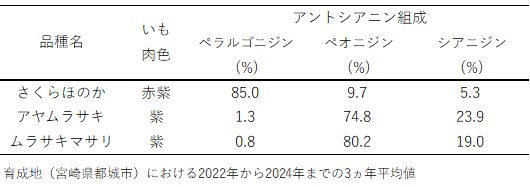

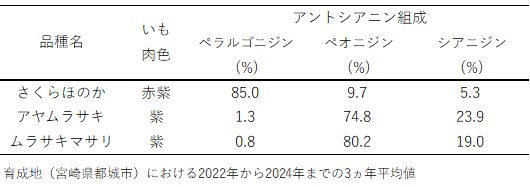

- いもに含まれるアントシアニンの主成分はペラルゴニジンであり、肉色は赤みを帯びた鮮やかな赤紫色を呈します(表1、図1)。紫サツマイモ品種「アヤムラサキ」や「ムラサキマサリ」は、主成分がペオニジンであるため、「さくらほのか」とは大きく異なります。

表1.いもの肉色とアントシアニン色素の組成

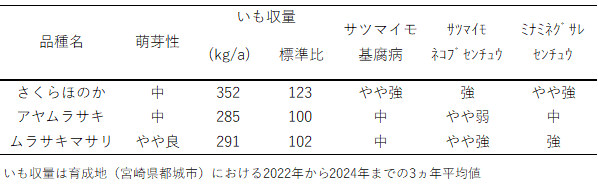

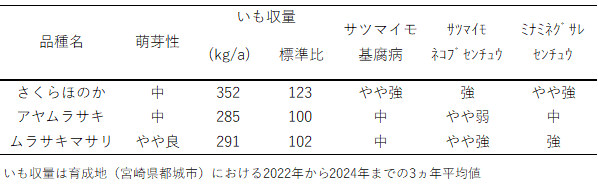

- いもの収量は「アヤムラサキ」や「ムラサキマサリ」より高いです(表2)。萌芽性4)は「アヤムラサキ」と同程度の"中"です(表2)。

- 基腐病に対する抵抗性は"やや強"、サツマイモネコブセンチュウ5) に対する抵抗性は"強"、ミナミネグサレセンチュウ5)抵抗性は"やや強"です(表2)。

表2.主な栽培特性

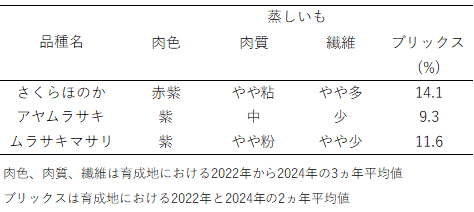

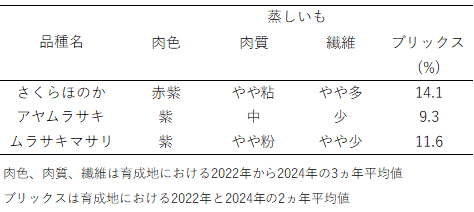

- 蒸しいもの肉色は「アヤムラサキ」や「ムラサキマサリ」と差別化が図れる"赤紫"で、肉質は"やや粘質"です(表3)。蒸しいものブリックス(甘さの指標)は両品種と比較して高いです(表3)。繊維が"やや多"であることが食味における課題です(表3)。

表3.蒸しいもの特性

- 赤紫の鮮やかな色調を活かし、揚げ菓子やダイスカットした菓子素材などへの利用に適します(図2)。裏ごしすることで紫サツマイモとは異なる鮮やかなペーストの原料としても活用できます(図2)。

品種の名前の由来

"さくら"のような明るい赤みを"ほのか"に帯びた赤紫肉色の品種であることから、「さくらほのか」と命名しました。

今後の予定・期待

「さくらほのか」は、既存の紫肉品種と異なる暖色系の鮮やかな赤紫肉色を持つ品種であり、この色調を活かして、今後は色彩豊かなサツマイモ菓子の開発につながってほしいと願っています。紫サツマイモの加工品が大きな産業である南九州(鹿児島県、宮崎県)での普及を見込んでいます。また、「べにはるか」のように美味しい赤紫サツマイモの開発にも、今後挑戦していきたいと考えています。

原種苗入手先に関するお問い合わせ

利用許諾契約に関するお問い合わせ

用語の解説

- アントシアニン

- 植物の色素のひとつで、赤、紫、青などの色を作り出す成分です。花や果物、野菜などに多く含まれていて、たとえばブドウの皮や紫キャベツ、ブルーベリー、そして紫サツマイモなどにも含まれています。[概要へ戻る]

- ペオニジン・シアニジン・ペラルゴニジン

- これらはすべて、植物に含まれる色素成分「アントシアニン」の一種です。紫サツマイモに多く含まれるペオニジンとシアニジンは、紫から青紫色の色調を呈するのが特徴です。一方、「さくらほのか」に多く含まれるペラルゴニジンは赤い色調を呈し、従来の紫サツマイモとは異なる赤紫の肉色を生み出します。これらの成分の違いが、サツマイモの品種ごとの肉色の違いにつながっています。[概要へ戻る]

- サツマイモ基腐病

- Diaporthe destruens (ディアポルテ・デストルエンス) という糸状菌 (かび) に感染することで発生する病気で、茎葉が枯死し、塊根が腐敗します。2018年に南九州で発生が確認され、サツマイモの生産に大きな被害をもたらしました。現在では、抵抗性品種の育成や防除技術の開発が精力的に進められており、被害が軽減しつつあります。[概要へ戻る]

- 萌芽性

- 種いもを苗床に伏せ込んだ後の出芽の良否を示す指標のことです。萌芽性が良好であれば、移植する苗の確保が容易であるため、品種に求められる重要な栽培特性のひとつです。[新品種「さくらほのか」の特徴へ戻る]

- サツマイモネコブセンチュウ、ミナミネグサレセンチュウ

- 多くの作物の根に寄生し、サツマイモの品質や収量を低下させる有害な線虫(線形動物門に属する動物類の総称)です。[新品種「さくらほのか」の特徴へ戻る]