新品種開発の社会的背景と経緯

ニホンナシは果面のコルク層が発達する赤ナシと、発達しにくい青ナシに大別されます。このうち青ナシでは、中生の「二十世紀」4)や「ゴールド二十世紀」5)がその大半を占めており、労力分散の観点から熟期の異なる新品種の育成が求められています。また、ニホンナシの需要は7月下旬から8月中旬にかけて高まりますが、その時期に露地栽培で収穫できる主力の品種は見当たらず、早生の「幸水」で対応する場合、多くの産地でトンネル栽培を必要とするため、資材費や被覆労力の負担が課題となっています。このため露地栽培でも8月上旬に収穫可能な極早生品種の育成が求められています。

そこで、農研機構は極早生で良食味の青ナシ品種である「蒼月」を育成しました。この品種は、露地栽培で高い需要期に対応できる新たな選択肢として期待されています。

新品種「蒼月」の特徴

品種の名前の由来

「蒼月」という名前は、果面が奇麗な青ナシであることと、果実が円形で丸い月を連想させることから名づけられました。

今後の予定・期待

「蒼月」は全国のニホンナシ栽培地帯で栽培可能であり、特に、従来、露地栽培で「幸水」の盆前収穫が困難であった地域において、7月下旬以降から収穫可能な極早生品種として普及が期待されます。また、「幸水」より早い時期に収穫できる極早生品種として、直売所等での果実販売も期待できます。

品種に関するお問い合わせ

用語の解説

- 青ナシ

- 「二十世紀」や「なつしずく」等のニホンナシ品種のように、幼果を袋掛け等によって保護して生育させたときに果実表面にコルク層を形成しない品種。

[ポイントへ戻る]

- 幸水

- 現在、ニホンナシで最も広く栽培されている早生品種。2021年時点でニホンナシの全栽培面積の39.6%を占めます。

[概要へ戻る]

- トンネル栽培

- 早期出荷を目的として、2月中旬から5月中旬の生育初期の時期に園地をビニール等のフィルムで被覆する簡易施設栽培。

[概要へ戻る]

- 二十世紀

- 1889年頃に千葉県で発見された品種で、1980年頃までは最も多く栽培されていたニホンナシ品種。現在も、ニホンナシの全栽培面積の5.3%を占め、品種別栽培面積で第5位、青ナシでは第1位の品種です。

[新品種開発の社会的背景と経緯へ戻る]

- ゴールド二十世紀

- 「二十世紀」の黒斑病抵抗性突然変異品種で、農業生物資源研究所(現、農研機構)放射線育種場で育成されました。現在、ニホンナシの全栽培面積の1.2%を占めます。

[新品種開発の社会的背景と経緯へ戻る]

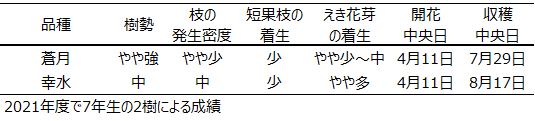

- 短果枝

- 数cm以下の短い枝の芽が花芽となったもの。花芽が開花し、結実するので短果枝と呼びます。

[新品種「蒼月」の特徴へ戻る]

- えき花芽

- 数十cm以上伸長した枝に着生した先端以外の芽(えき芽)で花芽となったもの。えき花芽が着生した枝は通常長い場合が多く、長果枝とも呼ばれます。

[新品種「蒼月」の特徴へ戻る]

- 無袋栽培、有袋栽培

- 有袋栽培は樹上の果実一つ一つに紙製の袋(果実袋)などを熟期までかぶせる栽培方法のことで、病害虫対策や果実の外観向上等の目的で行われます。果実袋をかけずに栽培する方法を無袋栽培と言います。

[新品種「蒼月」の特徴へ戻る]

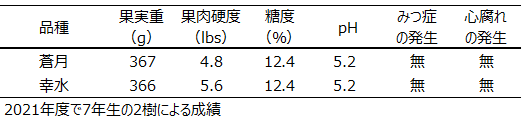

- みつ症

- 果肉の一部が水浸状の半透明となる生理障害。みつ症が発生したニホンナシ果実は商品価値が低下します。

[新品種「蒼月」の特徴へ戻る]

- 心腐れ

- 心部が褐変、腐敗する症状。

[新品種「蒼月」の特徴へ戻る]

- 黒斑病

- ニホンナシの主要病害の一つ。主要品種の中では「二十世紀」が罹病性。「幸水」、「豊水」、「新高」は抵抗性を示します。

[新品種「蒼月」の特徴へ戻る]

- 黒星病

- 現在ニホンナシの最重要病害。主要品種を含め、ほとんどのニホンナシが罹病性です。

[新品種「蒼月」の特徴へ戻る]

- γ-デカラクトン

- 牛乳から検出される香り成分で、香気成分データベースでは桃様、ミルク様といった表現で記載されています。

[新品種「蒼月」の特徴へ戻る]

研究担当者の声

「クリの研究もしています」

「クリの研究もしています」

果樹茶業研究部門 果樹品種育成研究領域

グループ長髙田 教臣

極早生の青ナシ「蒼月」は、いままでのニホンナシとは違う甘いミルキーな香りが特徴です。店頭に果実が並ぶのは苗木の販売開始から数年先になりますが、ぜひ一度皆様に味わっていただきたい品種です。

「蒼月」の果実

「蒼月」の果実