1. 沖縄の農地所有・利用の特徴

沖縄では、男子兄弟間での農地の分割相続慣行が支配的なため、農業を営まない、あるいは町内に住んでいない農地所有者が多く、農地所有面積が小さいという特徴がある。また、他地域同様、後継者のいない高齢農家も増えている。

しかし、農地相続を受けた非営農者や高齢農業者の子供のなかには、定年後、あるいは若いうちに他出先から地元に戻って、農業を始める人も少なくない。沖縄では、そういう状況に備えて、農地を所有することを非常に大切にする。この間、農地は親戚や身近な人に貸されるため、農地の流動化率では全国的に見ても高い。

2. 効率的な農地利用のための課題

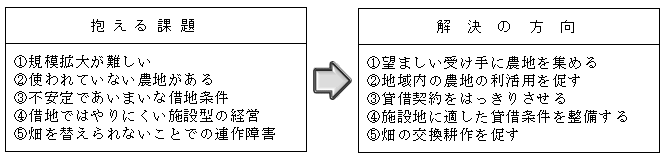

農地の流動化率は高いが、農地の効率的利用を図るうえでは次のような課題を抱えている。

- 農地貸借がもっぱら親戚・知人等の個人相対間で成立するため、大規模な借地集積が難しい。地域の望ましい担い手に農地を集める方策が必要である。

- 逆に借手を見つけにくい農地や、貸すことに抵抗を持つ所有者の農地は、遊休農地となりやすい。こうした農地の利活用を促す必要がある。

- 農地貸借についての契約があいまいで、貸手・借手間でトラブルが発生することがある。貸借契約をはっきりさせる必要がある。

- 契約が不安定なため、借入地においては施設型の経営が成立しにくい。施設地に適した貸借条件を整備する必要がある。

- 特定の作物の畑を替えられないため、連作障害が発生する場合がある。交換耕作のシステム作りが求められる。

これらの課題を表にまとめると以下のようになる。

3. 解決のために必要な方策

これらの課題を解決していくためには、各地域の置かれている状況に応じて、次のような施策を具体化していく必要がある。

- 望ましい担い手への農地集積を進めるために、農業委員会主導の農地貸借のあっせんシステムを作る必要がある。近年、農地の借り手が減少傾向にあり、農家相対のみでは貸借が成立しにくくなりつつある。農業委員会が積極的にあっせんを行って大規模経営等の形成を進める。流動化奨励金の交付等の経済的誘導策等で、これを後押しすることも重要。

- 遊休農地の解消のためには、農地パトロール活動の充実が必要である。管内の農地利用状況を見回り、遊休農地がある場合にはその所有者に対して、戸別訪問等で解消を働きかける活動である。特に、貸付に抵抗感を持つ所有者がいることが問題となるが、利用権設定の制度内容の啓蒙や実績の提示による、息の長い取り組みが必要である。

- 賃貸借の契約関係をはっきりさせるには、ヤミ小作を利用権設定にのせることが基本となる。これも農業委員会の働きかけが重要である。働きかけに際しては、利用権設定への経済的誘導策を講じたり、農業委員の活動に対する手当を拡充する。

- 借入地において施設型経営を可能とするためには、施設投資を伴う農地貸借契約の基準(契約期間や借地料)作りが必要である。農家間の話し合いに委ねることでは難しいため、第三者機関がその基準を提示する。県内には、JAが基準契約条件を示し、数戸共同のハウス団地が形成されている例がある。

- バレイショの連作障害対策を目的として宜野座村で始められた、キビ圃場との交換耕作あっせんシステムは全県的に注目される。連作障害対策として何年空ける必要があるのか、交換可能な圃場条件、キビ農家にとっての地力向上メリット等を明確にすることで、農家の理解を得て、実効性のあるシステムとしていく必要がある。