沖縄県宜野座村で観葉植物、切り花類、野菜類の生産を行っている山内さんは、観葉植物の価格低下のためにそれに変わる花きの導入を試みています。多くの作物を多量に生産しているために、管理のための人手が少なくてすみ、一斉に収穫作業が行える品目を求めています。その中で、シンテッポウユリの栽培管理の簡易さから導入の可能性を見いだしています。平成12年10月、13年10、11月、14年11月定植の3回の現地試験に協力してもらい、生産上の問題点の把握、改善を行っています。

長日処理によって沖縄の無加温環境でも3月開花を実現しています。ここでは平成12年と13年の栽培状況を紹介します。

1. 平成12年度の栽培状況

- 品種: 早生品種の‘さきがけ雷山’と‘雷山1号’を使い、育苗から試みた。

- 播種・育苗: セル成型トレイに3月以前の低温時に播種した場合の発芽率は70%を越えたが4月播きでは20%に低下し、育描法の改善が必要視された。

- 低温処理: 発芽後は沖縄の気候が好条件のために生育が早過ぎ、開始時期を6月19日と予定より2ヶ月早めた。このため、8月から1ヶ月に1度1日間冷蔵庫から半日陰に出して徒長と消耗を防ぐ措置を行った。

- 定植: 約300m2 の耐風型施設を設置し、10月16日~18日に90cm幅ベッドに12cm間隔で中2条を開けて両側に2条づつ3000本を定植し、12月5日からビニル被覆するとともに側窓自動開閉装置を設置し、摂氏27度で開、摂氏20度で閉で開閉し夜間の保温を行った。、

- 定植後の生育: pH7.9の高アルカリ性土壌条件、多施用した堆肥の急激な分解による高窒素化、豪雨による過湿害による根の活力が低下で鉄が吸収できなくなり、クロロシスの多発など様々な問題が生じた。クロロシスの発生にはキレート鉄の施与等で対応したが、1/4程度の株は最後まで影響が残った。

- 生育開花状況: 早生性が強い株は1月ごろから草丈40~50cm、1輪程度の極小茎で開花した。1m以上に伸長して開花したものは近隣で小売りした。4月上旬までに2%の株が開花し、1/3が発蕾した。早期に開花した株からは、2次枝が株元から数本萌芽し、5月以降に再開花した。2次枝でも早期に萌芽して花芽分化が遅れると草丈2mを越えた。定植した約3000苗の内、5月中旬までの開花数はおおよそ1番花が900、2番花が300本程度であった。その時に発蕾していた茎数は、それぞれ、300本、400本程度あり15%の茎がロゼット状態であった。

春から初夏への採花の見通しはたったが、3月彼岸の良品採花は困難であった。

現地圃場における出荷数

現地圃場における4月上旬の生育開花状況

2. 平成13年度の栽培状況

- 品種: 早生種の‘さきがけ雷山’、‘雷山1号’、中生種の‘雷山2号’晩生種の‘オーガスタ’、‘雷山3号’、前年栽培した切り下球

- 育苗: 4月上旬、低温処理:摂氏5度設定で7月19日から9月28日、一時屋外で管理後に10月12日から再入室。すべて久留米において育成

- 定植: 10月13日に露地ほ場へ、10月24日と11月13日に約300m2のビニルハウスに前年と同様に定植

- 電照: 11月13日定植分はハウスの一部分を電照。2月22日まで深夜3時間の照明

- 保温: 11月13日より側窓自動開閉器で摂氏27度開、摂氏20度閉で開閉し、夜間保温

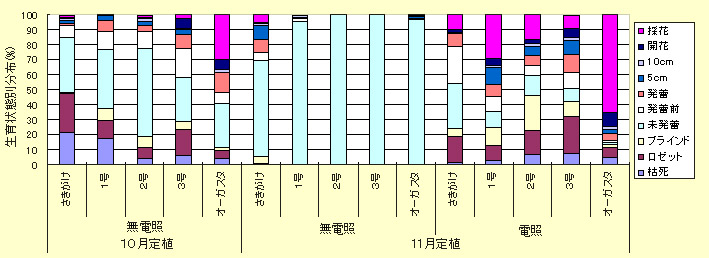

- 生育開花状況: 無電照栽培区では3月中旬にまでに10月定植で初期成育のよかった‘オーガスタ’等の極一部の株が開花したにすぎなかった。11月定植ではこの時期までの発蕾は無く、多くの株が5月以降に巨大化して開花した。これに対して、電照区では開花が早まりすぎ、1月から開花が始まった。早期に開花した個体ほど、短茎、少輪になり、茎長、花数を確保できなかった。4品種の中では、晩生種の‘オーガスタ’は彼岸前の3月中旬に良品が採花できた。1367本は50円で未来宜野座へ、1405本は平均単価85円でJAに出荷できた。露地圃場へ定植した株は葉枯れ病が多発し、商品価値は無かった。

電照を組み合わせることで、3月採花が可能になることが明らかになったが、生産を安定化させるためには品種の選択、定植時期、電照の開始時期、温度管理等の問題解決がより必要視された。

宜野座現地試験圃場における3月中旬の生育・開花状況

宜野座現地試験圃場における出荷数