1. 沖縄に適した品種

亜熱帯沖縄におけるイチゴの12月~4月どり作型には、生態的特性として早生で休眠が浅く、草勢が強い、果実特性として良食味性、良日持ち性、大果性を有する促成栽培用品種の「さちのか」が最も適する。

さちのかの着果状況

さちのかの着果状況

2. 「さちのか」の生理・生態的特性

- 沖縄での生育: 自然条件下では、さちのかは2月中旬(平均気温約摂氏17度、日長約11.5時間)になるとランナーを発生し始め、以後12月まで次々とランナーを発生する。花芽分化は平均気温が摂氏24度以下になる10月下旬に始まり、以後4月まで続く。短日条件になる10月ころから新生葉はやや小型になり、生育が緩やかになるが、最低気温が摂氏10度以上の沖縄では生育を続ける。12月中旬から出蕾・開花し、1月中旬に結実期を迎え、5月上旬まで開花・結実が続く。

- 植物体の特性: 草姿は半立性でコンパクトであるが、草勢は強い。葉色は濃緑、葉柄の長さは中程度、小葉はやや小さいが、厚みがある。

- 休眠特性: 休眠は「とよのか」よりやや浅い。

- 果実特性: 果実は円錐形でよく整い、光沢に優れ、外観は極めて良好。果皮色は濃赤、果肉色は淡赤。糖度は安定して高く、酸度は中程度、肉質は緻密、多汁で食味は極めて良い。果実は硬く、日持ち性に優れ、完熟後も果肉は軟化しにくい。

- 病害虫抵抗性: うどんこ病、炭そ病、萎黄病、アブラムシ、ハダニ、アザミウマ等に対する明らかな抵抗性は持たない。

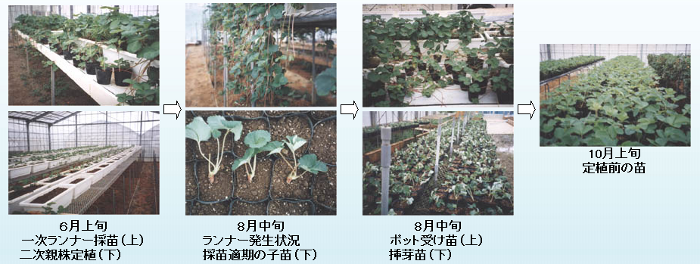

3. 育苗(二段階採苗法)

沖縄における「さちのか」苗の効率的な生産方法として、一次ランナー苗を二次親株として用いる二段階採苗法が有効。親株を2月に定植(40株)し、5月下旬から6月上旬に発生するランナーから得た子苗(40株×10=400株)を二次親株として定植する。これにより、採苗適期の8月中旬には二次親株からのランナーから本圃定植用の子苗(400株×25=10,000株/10a)を確保できる。

- 施設: 雨よけハウス。親株床25m2、育苗床250m2。

- 培土: 必要量は4.5m3。保水性、排水性のよい無病土(島尻マージ+堆肥+ピートモス+もみ殻等)を用いる。

- 一次親株植付: ウイルスフリーの専用親株を使う。必要親株数は40株。2月に8号鉢(3.5L、1株)またはプランター(10L、3株)に植付ける。

- 採苗: 5月にランナー子苗を、切り離さずに10.5cmポットに受ける。

- 二次親株植付: 6月上旬に苗を切り離し、プランターに植付ける。発生するランナーは絡まないように配置する。

- 採苗、仮植: 8月中旬に、本葉3、4枚の無病で白根の多い子苗を親株側のランナーを3cm残して切り離し、10.5cmポリポットに浅く挿す。50%程度の遮光下(黒寒冷紗1重)でミスト灌水を行って発根させる。ミスト潅水施設がない場合は、発根した子苗を随時直接ポット受けし、8月下旬までにランナーから切り離す。10a当たり10,000株(定植株数は7,000~8,000株)が必要。

- 潅水、追肥: 育苗中は高温時期なので、挿し苗の場合は、寒冷紗で50%程度の遮光をし、随時潅水して活着を促す。発根活着後はポット間隔(15×15cm)を広げて苗の徒長を防ぎ、充実した苗(クラウン直径10mm以上)に仕上げる。施肥は市販のイチゴ育苗専用の置き肥や液肥を用い、株の生育をみながら生育前半は置き肥(鉢当たり数粒)、生育後半は液肥(400~500倍希釈:株当たり100ml/回)で適宜行う。育苗期後半の施肥量が多いと、花芽分化が遅れるので、定植20日前まで(短日夜冷処理を行う場合は処理20日前まで)には施肥を打ち切る。

- 葉かき: 1週間に1回下葉かきを行い、4枚程度の葉数で管理する。枯葉、病葉、仮植後発生するランナーは早目に除去する。

- 病害虫防除: うどんこ病、炭そ病、アブラムシ、ハダニ、アザミウマの防除を定期的に行う(病害虫防除体系の項参照)。