ナタデココとβ-グルカンを混合した「ナタピューレ」で農産物粉末の適用範囲を拡大

要約

ナタデココとオオムギに含まれる(1-3),(1-4)-β-グルカンとを混合・破砕した新食品素材(ナタピューレ)は、農産物由来の粉末に新たな物性や加工特性を付与し、ペースト状食品の結着性や分散性を向上させることで、余剰・規格外農産物など未利用資源の適用範囲を3Dプリント食品等へ拡大する。

- キーワード:ナタデココ、(1-3),(1-4)-β-グルカン、ナタピューレ、結着性、分散性、3Dプリント食品

- 担当:食品研究部門・食品加工・素材研究領域・バイオ素材開発グループ

- 代表連絡先:

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

野菜、果物などの農産物は、貯蔵可能な期間が短く、品質の劣化や腐敗が進むと廃棄せざるを得なくなる。それに対して、乾燥工程は、栄養価値を維持しながら劣化・腐敗を抑制して、長期保存を可能とする。また、粉砕工程は、農産物の部位差、個体差、品種差などに起因する品質のバラツキをなくし、計量・混合や分散等の加工時に再現性を与える。しかしながら、これらの工程によって、野菜や果物が元々持っていた個性的食感が消失するため、その用途が、菓子、スープ、飲料等への添加などに限定されてしまう。このような中で、農産物粉末の用途を拡大するため、粉末を加水・復元する際に新たな食感などの特性を付与する技術の開発が期待されている。本研究では、農産物粉末がセルロースと相互作用する点に注目し、新たな食品素材としてのセルロース分散物を開発し、その特性を評価する。

成果の内容・特徴

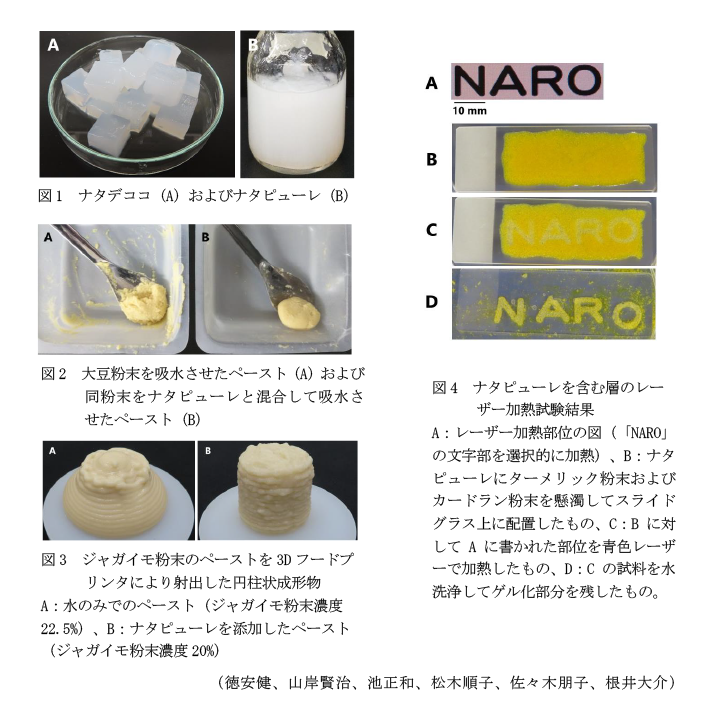

- セルロース分散物を得るために、セルロースゲルであるナタデココを破砕する際には、高圧破砕装置や超音波破砕装置などの高価な装置が必要とされてきた。それに対して、(1-3),(1-4)-β-グルカン(以下、β-グルカン)などの水溶性多糖をナタデココと共存させれば、家庭用ミキサーでも簡単に破砕・分散物が得られる。β-グルカンの純品の代わりに、β-グルカンに富むオオムギの抽出物や他の水溶性多糖も適用できる。本工程により調製されるゾル状の分散物を「ナタピューレ」と称する(図1)。

- ナタピューレは、農産物粉末をペースト化した際に吸水した粉末を結着し、調理器具等への付着を抑制するとともに、粉末を硬くまとめやすくする(図2)。また、ジャガイモ粉末をナタピューレに懸濁させたペーストを3Dフードプリンタによる円柱造形に供する際には、ジャガイモ粉末と水のみでのペーストでは造形できない低粉末濃度での造形が可能となる(図3)。

- ナタピューレは、吸水した農産物・食品粉末を懸濁液中で安定に分散させる。この作用により、農産物・食品粉末のハンドリング性が向上し、加工工程への適用性が拡大する。吸水後に加熱するとゲル化するカードランの粉末とターメリック粉末をナタピューレ中で分散させて、その懸濁物をシート状に配置した後に位置選択的に青色レーザー光で加熱することで、懸濁物を部分的にゲル化させた高度な食品のデザインが可能となる(図4)。

成果の活用面・留意点

- 家庭、レストランなどの調理現場でも、少量のナタピューレを簡単に調製できる。

- ナタピューレのもつ農産物粉末の結着作用には、主として農産物粉末に含まれる細胞壁成分とナタピューレ中のセルロースとの相互作用が関与する。このことから、農産物の品目、品種、熟度、部位などの違いによって、特徴的な物性を付与できる可能性がある。

- 余剰・規格外農産物などの未利用資源や野菜加工時の副生物などを乾燥・粉末化した素材を用いて、3Dフードプリンティングやレーザー加熱などの次世代型食品製造工程に供することで、粉末由来の食品に新しい食感などの特性を付与できるものと期待される。

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金、農林水産省(ムーンショット型農林水産研究開発事業)

- 研究期間:2020~2021年度

- 研究担当者:徳安健、山岸賢治、池正和、松木順子、佐々木朋子、根井大介

- 発表論文等:

- Tokuyasu K., et al.(2021) J. Appl. Glycosci. 68: 77-87

- 農研機構プレスリリース(2021)「ナタデココとβ-グルカンを混合した新食品素材- 食品粉末に新たな特性を与えて適用範囲を拡大 -」(2021年10月4日公開)