青果物の食味・食感を非破壊推定する分光センサー

要約

人が食べて感じるおいしさの指標を、光糖度計の分光センサーに実装する。試作機ではトマトの「うまみ」「ジューシー感」「かたさ」等を、糖度やリコピン含量等と同時に非破壊測定できる。農産物の品質を迅速に可視化することで、データビジネスや流通サービスの創出が期待できる。

- キーワード:光糖度計、非破壊計測、官能評価、多変量解析、トマト

- 担当:食品研究部門・食品流通・安全研究領域・分析評価グループ

- 代表連絡先:

- 分類:研究成果情報

背景・ねらい

日本の青果物は高い品質を誇りながらも、それをデータ化する取り組みは思うように進んでいない。現状、流通している商材のデータは品種や産地などの情報が中心であり、消費側で重要視されるおいしさや鮮度などの品質情報、およびそれらに基づく生産側へのフィードバック情報が相互流通しておらず、情報の隔絶が発生している。一方、光糖度計で計測された果実糖度は、消費者に届く品質情報として20年以上親しまれている。近年、この光糖度計の元データである近赤外スペクトルに含まれる情報を、多様な品質計測に利用しようとするアイデアが提唱されている。この光糖度計の技術を応用し、実際に食品を食べなくても「おいしさ」を客観的に推定できる技術を提供する。

成果の内容・特徴

- 多品種のトマトについて、訓練されたパネリストによる分析型官能評価を実施する。

- 得られた官能評価スコアを目的変数、実食前に非破壊測定した果実の分光センサーデータ(拡散反射スペクトル)を説明変数とし、PLS回帰等の多変量解析に供する。するとセンサーデータから官能評価スコアを推定可能な、良好な検量モデルができる場合がある。

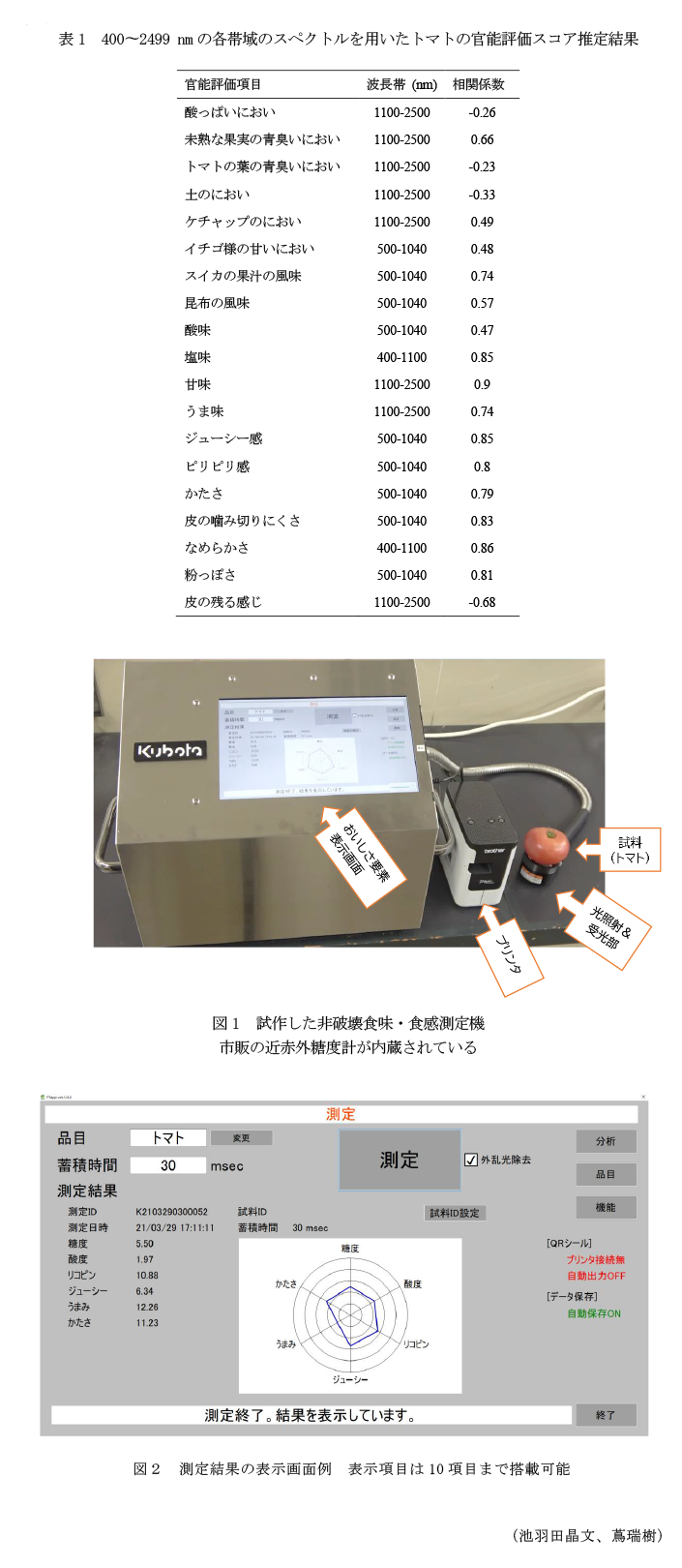

- 例えば、トマトの「うま味」や「甘味」のような食味に加え、「ジューシー感」、「かたさ」、「なめらかさ」、「粉っぽさ」といった食感について、官能評価スコアと分光センサーによる推定値に高い相関が見られる。一方で、香りに関する項目では相関が得られない(表1)。

- 以上をふまえ、市販の光糖度計(フルーツセレクター、株式会社クボタ)をベースに、試作した食味・食感推定装置の外観を図1に示す。

- これにより人が感じる食味・食感に加え、本光糖度計のデフォルト機能である糖度やリコピン含量も同時に測定し、その結果を瞬時にレーダーチャートとして表示することができる(図2)。

成果の活用面・留意点

- 現在の対象はトマトのみであり、他品目の評価にはさらに官能評価スコアとスペクトル測定データを拡充する必要がある。

- 誰でも簡単においしさを客観化できることで、生産から消費に至るフードチェーンにおける食味・食感の尺度を共通化することができる。

- こうした取り組みにより、電子商取引への活用はもちろん、調査ツールとして利用すれば消費者体験を数値化でき、将来的には海外向けやハイエンドな顧客など、消費者層別に品種や産地を自動選定することも可能になる。

具体的データ

その他

- 予算区分:交付金、農林水産省(委託プロジェクト:国産農産物の多様な品質の非破壊評価技術の開発)、経済産業省(人工知能技術適用によるスマート社会の実現)

- 研究期間:2015~2020年度

- 研究担当者:池羽田晶文、蔦瑞樹、早川文代、中野優子、李心悦、風見由香利

- 発表論文等:

- Li X. et al. (2021) Food Chemistry 343:128470

- 農研機構プレスリリース「青果物のおいしさを非破壊的に計測 - 人が感じる食味・食感を直接AI学習させた光センサーを開発 -」(2021年6月28日)