創意工夫の内容

施設や露地の野菜栽培では、ハウス用パイプや支柱が使われる。それらのパイプや支柱は栽培が終われば撤去しなければならないが、深く挿したパイプや支柱を引き抜くことは容易ではない。そのためパイプや支柱を痛めることなく、容易に引き抜くことができる装置に対する期待は高い。従来技術として、パイプに器具を引っ掛けて手で引き抜くタイプ(商品名;パイプハンド、パイプステップ)と長いハンドルを押して引き抜くタイプ(商品名;ぬい太郎)などが考案されており、市販されている。前者はかなりの力を入れて、かつ中腰で作業する必要があり、多くのパイプの撤去が必要な場合にはかなりの体力を使う。また、引き抜き時に無理な力がかかりやすく、パイプや支柱が曲がりやすい。一方、後者は長さが約1.2mと比較的大きく狭いところでは操作しづらく、4.8~6.2kgと重い。そこで、これら先行装置の欠点を改良し、操作時に無理な体勢や力を必要とせず、小型軽量で狭いところでの取扱いが容易な新しいパイプ引き抜き器を考案した。

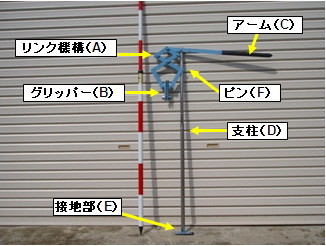

1)パイプ引き抜き器の構成(写真1~4)

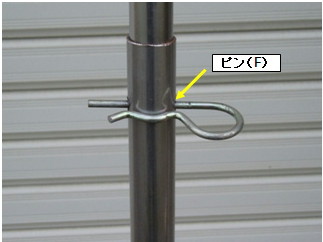

リンクを利用した作用力伝達部(A)、パイプや支柱を挟むグリッパー(B)、力を下向きに加えるアーム(C)。支柱(D)、接地部(E)、高さ調整用のピン(F)からなる。支柱の高さは可変式で60~120cm、全重量は3.3kgである。

写真1 全体像(高さ 1.2m)

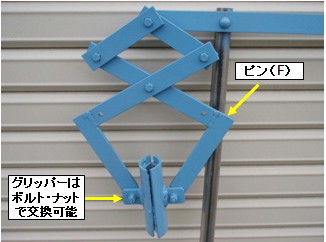

写真2 リンク機構とグリッパー

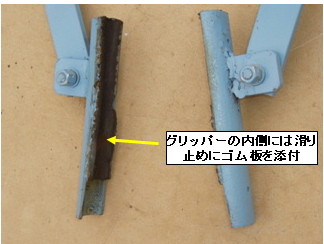

写真3 グリッパー

写真4 支柱の高さ調節ピン

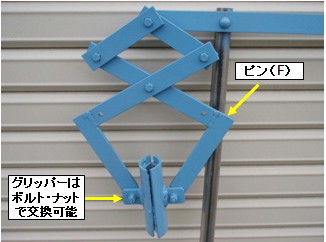

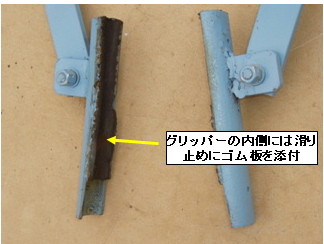

2)グリッパーの改良(写真5~6)

固定式のグリッパーでは支柱をしっかりと掴むことができなかった。そこでボルト・ナットで可変式とした。また、グリップの内側にゴム板を貼った。これにより支柱を滑ることなく掴む力は大幅にアップした。

写真5 リンク機構とグリッパー

写真6 グリッパー

3)大きさの異なるパイプや支柱への対応を可能にする改良

グリッパーをボルト・ナットで留める方式としたことで結果的にグリッパーの取り替えが容易となった。直径50mmまでの太さのパイプには対応可能である。支柱のピンを付け替えることにより地上部の高さ60cmまでのパイプに対応できる。

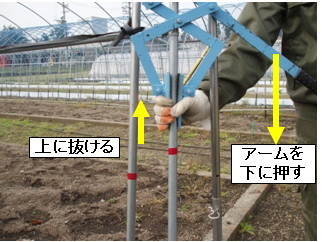

4)パイプの引き抜き作業(写真7~8)

引き抜こうとするパイプをグリッパーで軽く挟み(写真7)、アームを下に押し下げる(写真8)と、グリッパーがパイプをしっかりと掴むためパイプが5~6cm持ち上がる(写真8)。この作業を2、3回繰り返すとパイプが容易に抜けるようになる。グリッパーの内側にはゴム板が貼り付けてあるのでパイプが滑りにくい。写真は直径20~25mmのパイプに対応できるグリッパーである。さらに太いパイプには別の太いパイプ用のグリッパーを装着する。

写真7 パイプ支柱引き抜き前

写真8 パイプ支柱の引き抜き

5)考案のポイント

本装置ではアームで下向きに加えた力を、リンク機構を利用してパイプを挟む力と引き抜く力に変換している。そのため、無理のない姿勢で、かつあまり強い力を用いることなく効率的に作業を実施できる。支柱の高さは可変式で長短幅広い長さのものに対応可能であり、全重量も3.3kgと軽量である。

本装置は鉄製のハウス用パイプだけでなく、ビニル被覆した園芸用の支柱の引き抜きにも使用することが可能であり、曲げたり傷つけたりすることもない。

創意工夫の実績

麦の赤かび病試験圃場では、茎の倒伏防止を目的として支柱を立てて紐で麦の茎を固定する。支柱はおおよそ4mおきに立て、試験圃全体で約700本の支柱を用いる。試験終了後、この支柱を撤収するのにこれまでは2~3名で8~20時間を要していた(バイスプライヤやスコップを使用)。また、無理に引き抜くこともあり、曲がったり潰れたりの支柱の損傷率は25%程度あった。今回、考案した引き抜き器を使用した場合、同じ撤収作業を1名で4~8時間以内に終えることができるようになった。支柱の損傷もほとんどなくなったことから、大幅な作業の効率化と経費節減を同時に実現したと言える。

このほか、圃場試験など様々な場面においてパイプ、園芸用プラスチック支柱、鉄棒などの引き抜き撤去に用いられている。

関係研究者(赤かび病研究チーム所属)の所感

赤かび病研究チームでは、試験圃場で病原菌の人工接種を大規模に行っています。今回の創意工夫により試験の精度が上がり、得られた研究成果はNARO RESEARCH PRIZE 受賞の栄誉に輝きました。優秀なサポートスタッフと一緒に研究ができ、感謝しています。

この装置(通称 ヌッキー)を使うことで、女性でも簡単にパイプを引き抜くことができました。汎用性が高いので、皆さんもぜひ使って下さい。