「乾田直播栽培体系標準作業手順書 ―北海道版―」もあわせてご覧ください。

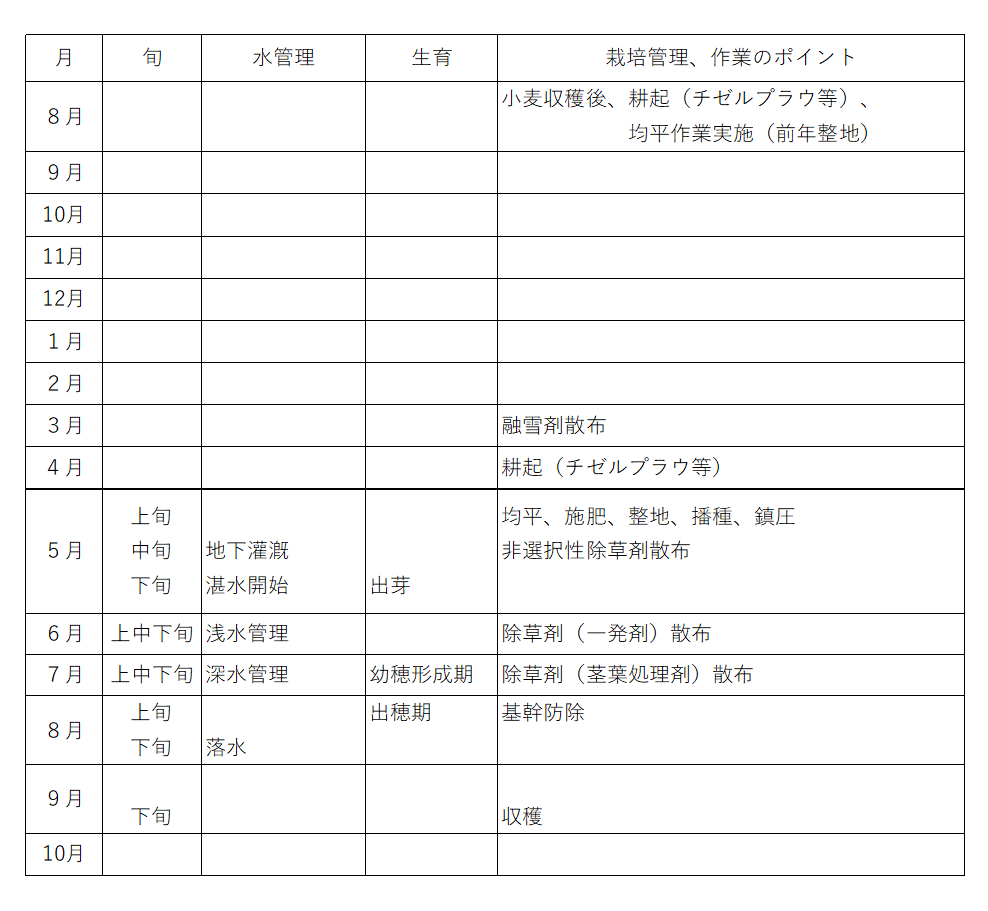

1. 栽培・作業暦 (前作が秋まき小麦で、前年整地を実施した場合の例)

2. 圃場、品種選定等 (前準備)

(1) 圃場選定

- 畑条件で播種までの作業を行うため、圃場の排水性が重要です。各種の明渠や暗渠、サブソイラによる心土破砕など排水対策により乾く水田を作る必要があります。

- 代掻きをしないため、砂質土壌などの極端な漏水田は不向きです。

- 大区画圃場ほど、作業効率が高くなります。

(2) 圃場準備

- 3月上中旬を目安に、融雪剤散布を行います。

(3) 品種選定

- 移植栽培と比較すると登熟期間に限度があるため、早生品種を用います。

食味や用途別に以下のような品種があります。

- 「さんさんまる」: 良食味、農研機構北海道農業研究センター育成

- 「えみまる」: 「ななつぼし」並みの食味

- 「ほしまる」: 「ほしのゆめ」並みの食味

- 「大地の星」: 加工用

- 「そらゆたか」: 飼料用

[関連リンク] 直播栽培向け極良食味水稲品種「さんさんまる」(品種リーフレット)

(4) 種子準備

- 市販の乾籾種子を用います。ただし、積算気温が不足する地域では浸種籾を用いることもあります。

- グレーンドリルを用いる場合には、播種予定量よりも1~2割多く準備します。

3. 耕起・均平

(1) 作業工程

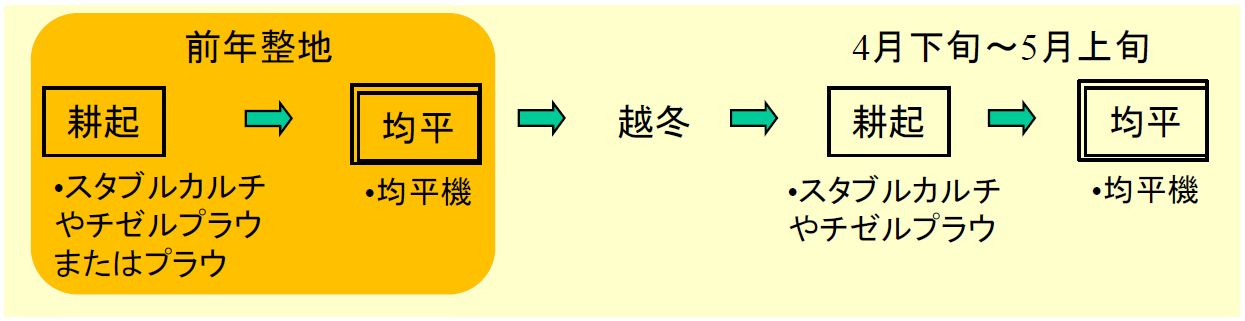

(2) 前年整地

- 寒冷な北海道では、栽培可能期間が短いため、生育に適する気温になった時点で、早期に播種を始める必要があります。一方で多雪による消雪の遅れから、春には圃場作業が逼迫する結果となります。

- そこで、前年整地を行うことで、春の均平作業にかかる時間を大幅に削減でき、春作業の分散が可能となります。

- 前年整地では前作の収穫後、圃場が乾いている夏から秋の間に耕起と均平を行います。前作が小麦の場合には、圃場が乾燥している8月に実施します。

- 均平前の耕起では、スタブルカルチ等を用いて圃場を起こします。それだけでは土塊が大きくて均平機が入れない場合は、必要に応じてパワーハローやロータリーを併用してください。このときに出来るだけ刈株を埋没させておくとその後の作業がしやすくなります。

- 均平後に雑草が生えてきた場合は、非選択性除草剤を散布することもあります。

[関連リンク] H30普及成果情報:北海道における水稲乾田直播栽培の前年整地体系と高低差マップ

[関連リンク] 農研機構研究報告:水稲乾田直播における前年整地の導入効果

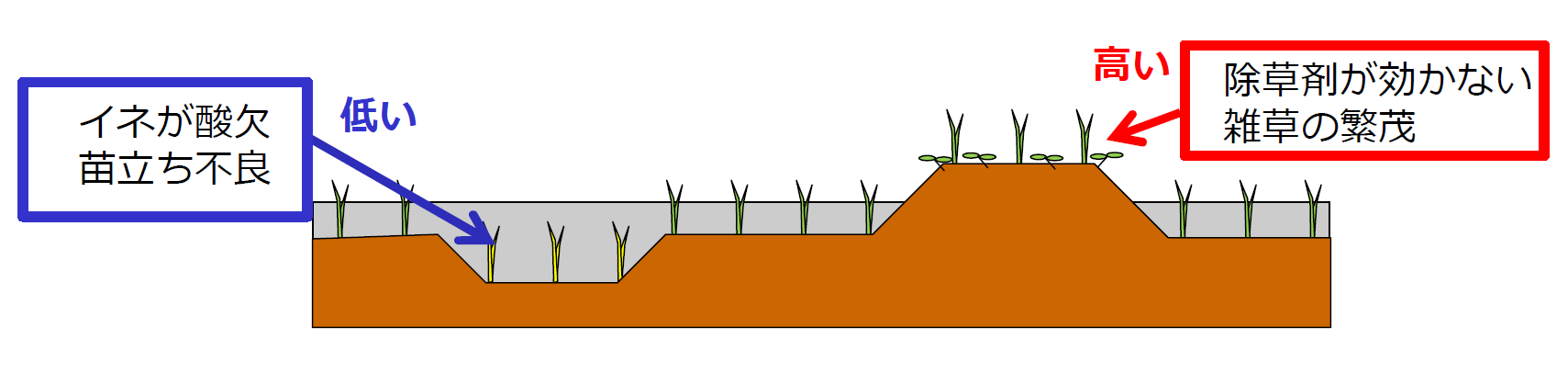

(3) 均平

- 圃場の均平化は、安定した苗立ち、雑草対策にとって重要です。

- 圃場の低い箇所は水深が深くなり苗立ちが低下し、高すぎると土が露出し除草剤の効果が得られません。

- 高低差は5cm以内にします。圃場の大きさにかかわらず同じ均平度が必要なので、大規模な圃場ではより精密な作業が必要です。

- 代かきをしない乾田直播では均平機により圃場の均平化を行います。乾田直播では最も時間を要する作業です。

- 均平はレーザー均平機を用いることが一般的ですが、近年はGNSS均平機を用いることも増えています。

- GNSSを用いて高低差マップを事前に作成し、均平を行うことで、作業が効率化されます。

[関連リンク] H30普及成果情報:北海道における水稲乾田直播栽培の前年整地体系と高低差マップ

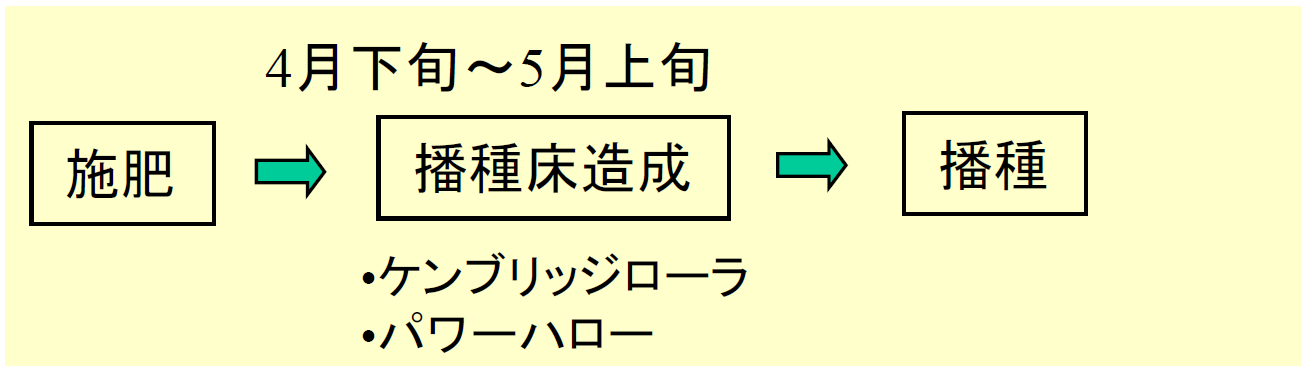

4. 施肥・播種床造成

(1) 作業工程

(2) 施肥の留意事項

- 代かきをしないため基肥に施用した窒素肥料は脱窒・流亡しやすく、肥効調節型肥料の活用が望まれます。

- 代かき、移植栽培法に比べ地力窒素の発現が遅れるため、寒冷地では初期の生育量を確保する肥培管理が重要となります。

- 土壌にもよりますが、施肥量は移植栽培に比べ1.5倍程度と多くなります。

(3) 整地

- ケンブリッジローラを用い、播種床を硬く造成し、整地しますが、本行程を省略される生産者もおられます。

- 播種深さ10mm程度に播種するため、播種床を硬くすることがポイントです。人が片足の踵に全体重をかけて踏み込んだ時の沈下量が約10mmとなる程度の播種床にします。

- 播種前の鎮圧を2回行うと十分な硬さが得られます。2回目の鎮圧は1回目の鎮圧行程の間をかけるようにすると、鎮圧むらを少なくできます。

5. 播種・鎮圧

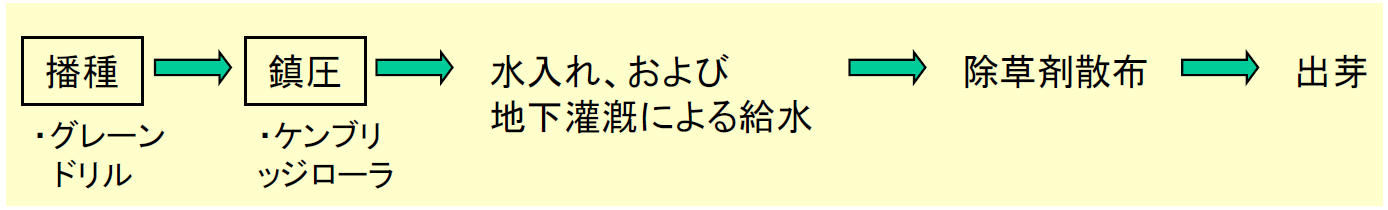

(1) 作業工程 (播種以降)

(2) 播種

- 播種適期は5月上旬ですが、トラクタが圃場に入れるようになれば早期に播種することができます。播種は、麦用のグレーンドリルを用います (図6) 。

- 播種深さは、10mm程度にします。種子の15%から40%が覆土されずに露出した状態で播種し、播種後に鎮圧することで播種深度5~10mmとなります。

- 目標苗立ち本数は180~230本/m2です。苗立ち率が低くても目標苗立ち本数が確保できるよう、初めて取り組む場合は播種量を多めにしましょう (目安は12~15kg/10a) 。

- 播種や水管理の技術を習得し、安定して目標苗立ち本数が得られるようになったら、播種量を徐々に減らすことができます (最低播種量の目安は9~10kg/10a) 。

(3) 播種法のバリエーション

- パワーハローとグレーンドリルを合体させたコンビネーション播種は、油圧揚力の大きい高出力トラクタを必要とし、圃場の枕地スペースも広くなりますが、播種深さの安定、砕土率の向上など苗立ちに好影響します (図7) 。

- 大豆などにも利用される真空播種機や農研機構が開発したダブルプレート式高速高精度播種機の利用も可能です (図8) 。播種板の交換により様々な作物、播種様式に対応し、播種深さが高度に安定するため、高い苗立ち率が得られます。真空播種機では機体が重いので、良く乾いた圃場を準備する必要があります。

(4) 鎮圧

- 播種後の鎮圧は、土塊を砕き種子と土壌を密着させることにより、苗立ちの向上と漏水(縦浸透)を抑制する効果があります。

- ケンブリッジローラ等で鎮圧作業を再び行います。

6. 施肥

- 施肥時期には、整地前に行う全層施肥、播種時に行う側条施肥、生育に応じて行う追肥の3つがあります。

- 北海道の乾田直播栽培では、適切な肥培管理による初期生育の確保が重要です。乾田直播栽培では、播種後から出芽時までの乾田期間において基肥施用の速効性窒素肥料が脱窒・流亡しやすくなります。

- そのため、被覆尿素を含む肥効調節型窒素肥料や硝化抑制剤入りの肥料を組み合わせた基肥施肥体系が有効です。

- 現地の岩見沢では、LPコート肥料「BB211LP」(N:20%、うちLP20が33%、LP40が22%) や、ジシアン入り化成「Dd708」(N:17%、うちジシアン:10%) が推奨されています注1)。また近年では、窒素成分を全量LPS30とした肥料「BB008LPS」(N:20%) や、「BB211LPS」(N:20%、うちエムコートS20Hが33%、LPS30が22%) も普及しています注2)。

- 乾田直播栽培における窒素施肥量は、代かき移植、湛水直播より2~3割増量する必要があります。目安として約10kg/10a (窒素量) を基肥として施用します。ただし、地力に応じて窒素施肥量の調節が必要です。基肥は全層施肥と側条施肥の併用が推奨されています。

- 追肥の要否は、茎数や葉色、生育進度から総合的に判断して決めます。追肥する場合には、分げつ期 (6/20頃) 、分げつ盛期 (7/1頃) 、幼穂形成期 (7/10頃) 、止葉期 (7/25頃) のいずれかに速効性肥料を施用します。追肥量と肥料の種類は、窒素量で2~4kg/10aの硫安や3kg/10aの尿素の施用が推奨されています注1)。

注1) 直播栽培テキスト直まき10俵どり指南書Vol.3 - 空知総合振興局

注2) 令和元年度水稲直まき成績検討会資料 - JAいわみざわ水稲直まき研究会

7. 雑草対策

(1) 除草体系

- 早く発生した雑草ほど大きく生育し大きな被害を招きます。乾田直播の雑草防除の成否は第一に乾田期の防除にかかっています。

- 乾田期1回、初中期一発剤の除草剤処理で完結することが望ましいのですが、それには圃場条件(雑草発生量など)、播種時期、稲の出芽揃いなどの条件が良いこと、それに乾田直播に対する熟練も必要です。

- 乾田期、初中期一発処理剤で取りこぼしがあった場合には、中後期茎葉処理剤を使用します。

(2) 乾田期の雑草防除

- 乾田期に使用可能な除草剤の多くは水で希釈して噴霧処理する噴霧剤です。除草剤の噴霧処理は、風が弱く、かつ茎葉処理剤では散布直後に降雨のおそれがない条件で行います。

- 土壌処理剤の効果は降雨や土壌水分によって変動します。また、茎葉処理剤の散布後に必要な無降雨時間は剤により異なります。これらについての詳細は、ラベルや農薬メーカー提供の技術資料などで確認の上使用してください。

<播種直後から稲出芽前まで使用可能な剤>

サターン乳剤、サターンバアロ乳剤/粒剤、トレファノサイド乳剤/粒剤2.5、マーシェット乳剤

<耕起前から稲出芽前まで使用可能な剤>

ラウンドアップマックスロード

(3) 初中期一発剤などによる雑草防除

- ジャンボ剤、フロアブル剤、1kg粒剤が一般的です。

- 使用の早限は稲出芽始めや稲1葉期、晩限はノビエ2.5葉期から3.5葉期程度が一般的です。使用可能な時期、ノビエ以外に有効な草種などは剤により異なるので、ラベルや農薬メーカー提供の技術資料などで確認の上使用してください。

(4) 中後期茎葉処理剤による雑草防除

- ノビエにのみ有効な剤、ノビエ以外の草種に有効な剤、両方に有効な剤があるので、防除したい雑草に合わせて剤を選択する必要があります。

- 落水状態やごく浅水状態で使用する剤が一般的ですが、使用方法は剤により異なるので、ラベルや農薬メーカー提供の技術資料などで確認の上使用してください。

8. 水管理

(1) 水管理のポイント

- 初期の水管理が苗立ちの成否を左右します。

- 苗は1週間以上水没していると枯死します。そのため、最初の水入れは浅水とします。降雨後1週間以上湛水するような圃場では、表面排水を促進させるため、播種後の溝切りが必要です。

- 出芽が始まったら浅水管理を開始します。湛水開始が早すぎると苗立ち不良になります。浅水の目安は3cmです。浅水管理のためにも、圃場の均平化が重要です。

- 給水は、苗の先が水面から出るまで待ってから、2~3日に1回程度、行います。

- 苗が水没しない程度まで伸長したら湛水管理とします。

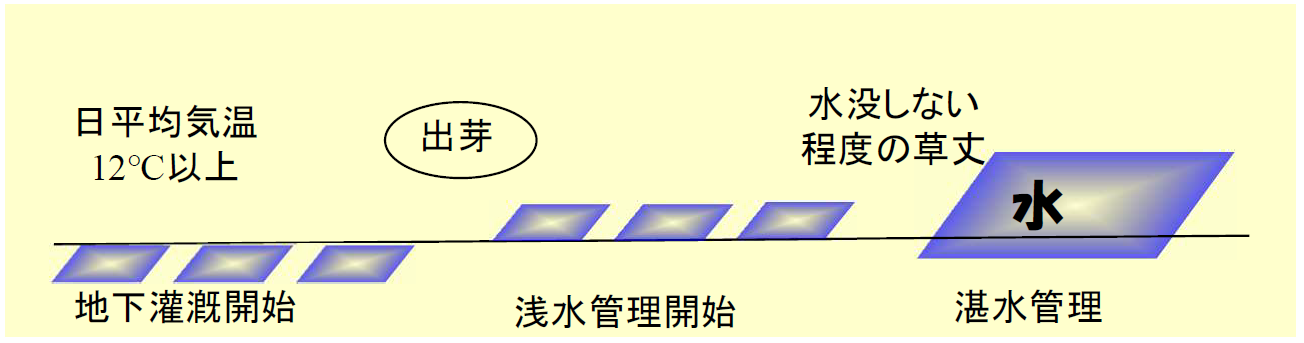

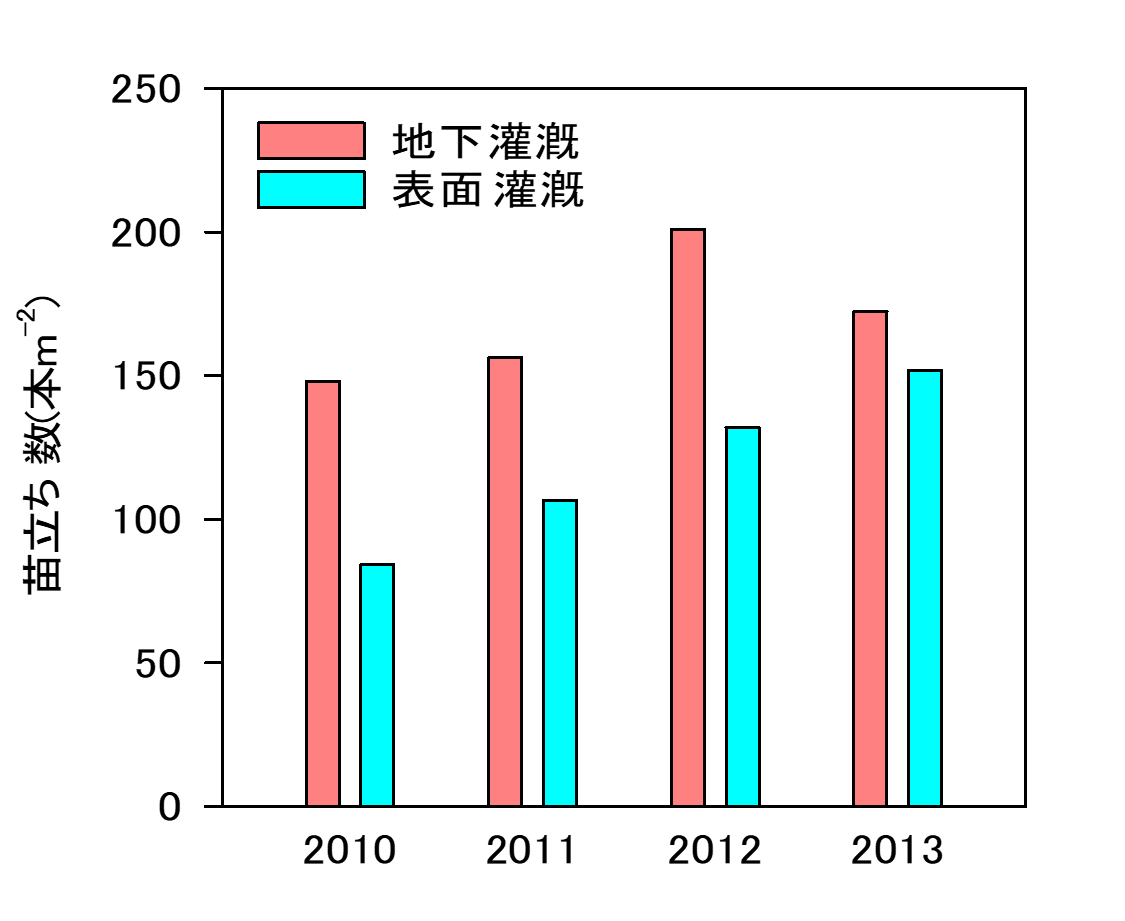

(2) 地下灌漑による苗立ち安定化

- 地下水位の深さを制御可能な地下灌漑が導入されている圃場では、播種後の地下水位制御により苗立ちを安定化させることができます (図10~11) 。

- 日平均気温が12°C以上になったら、地下灌漑を使って、地下水位を地表面が湿る程度まで上昇させます。

- 地下灌漑を行うのは出芽始期までで、出芽が始まったら湛水状態とします。

(3) 集中管理孔を利用した地下灌漑

- 北海道の水田地帯では、暗渠内の泥などを排出するための機構として「集中管理孔」が広く導入されており、集中管理孔を地下灌漑に利用できます。

- 集中管理孔を用いて均一に地下灌漑をするためには、暗渠と直交方向にサブソイラや弾丸暗渠などを密に (目安間隔2m) 施工する必要があります。

- 集中管理孔の暗渠パイプの排水口には水閘が取り付けられています。水位調節型水閘の場合は、地下水位を-5~-10cmに設定します。

- 集中管理孔には入水側の水位管理器 (地下水位の低下に応じて自動で給水する機構) がなく、入水していない期間に徐々に地下水位が下がってくるため、地表面が乾燥してきたら再度地表面が湿る程度まで入水を行います (図12) 。

試験場所 : 北海道農業研究センター (札幌市) 、FOEAS施工圃場

播種機 : 浅耕ロータリシーダ (播種量設定400粒/m2)

品種 : 「ほしまる」

(2011年6月15日撮影)

水口側 (写真手前) は地表面全体に水分が行き渡り、排水側 (写真奥) は幹線パイプ、支線パイプ付近のみ地下水位が上昇した状態。この後もゆっくりと入水を続け、圃場全体が湿るようにする (飽水状態にならないよう注意) 。

9. 漏水対策

(1) 漏水対策の重要性

- 乾田直播では、播種時には圃場の排水機能が必要です。しかし、出芽後の入水以降には慣行水田と同様に湛水機能が必要です。これらの相反する機能を上手く切り替えることが乾田直播成功への重要なポイントです。

- 特に湛水機能が不十分であると、除草剤効果の低下、肥料の流出、用水量の増大、水温上昇の抑制、などの悪影響が生じます。

- したがって、日減水深を2.0cm/日以下にすることが求められます。

(2) 鎮圧による漏水対策の基本

- 慣行の代かき水田では、代かきによる撹拌により細かい土壌粒子が分散します。一旦分散した土壌粒子が沈むことにより、水を通しにくい層を形成したり、水みちに目詰まりが生じたりすることで浸透が抑制され、圃場全体で均一な漏水防止効果が期待できます (図13左) 。

- 一方、乾田直播では、播種前に入水しないため、水の浸透が圃場内でも不均一です。また、畑状態で水みちとなる空隙も多くなるため、土壌を圧縮して空隙を減らして浸透を抑制する必要があります (図13右) 。

- 畑状態で浸透を抑制するには、圃場を適度な水分状態で踏圧し土壌を締める必要があります。乾燥した状態では、土壌が十分に締まらず、浸透も抑制されません。土壌の水分が高いほど、よく締まって、浸透も抑制される傾向にあります。

- しかし、あまり水分が高い状態で土壌を締めようとすると土が変形したり、乾燥後に収縮して水みちができたりするので、作業が可能な程度の高い水分で締めることが有効です。

10. 収穫

- 収穫は、移植栽培と同様の作業となりますが、出穂期が移植栽培よりも数日遅れることに伴い、移植栽培より数日遅くなるのが一般的です。

- 収穫期のずれを利用して、移植栽培との作業ピークの分散も狙えますが、気象条件によっては (高温時) 、移植栽培と同時期になることもあります。

- 土面が固く締まっているため、収穫作業は一般的な代かきを行った水田よりも容易です。