刈り取られた稲見本園の11月28日の様子。

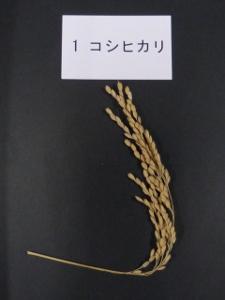

作付面積全国1位(36.2%)の良食味品種の「コシヒカリ」。

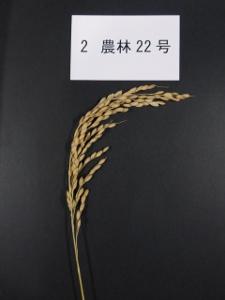

コシヒカリの母親で昭和22 ~ 40 年代の代表的品種の「農林22号」。

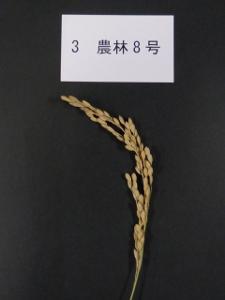

コシヒカリの母親である農林22 号の母親で、主に西日本で作られた。

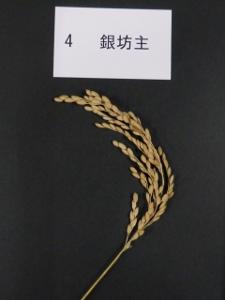

農林8 号の母親で、野毛が無く、籾が白く輝いて見える日本の在来品種「銀坊主」。

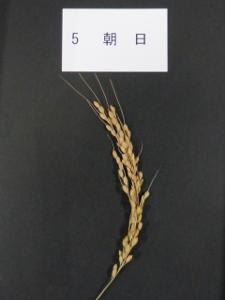

農林8 号の父親で、大正~昭和初期の代表的な日本の在来品種「朝日」。

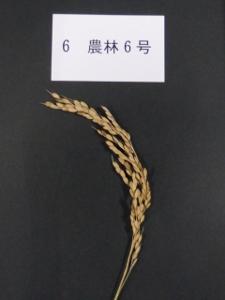

コシヒカリの母親である農林22 号の父親の「農林6号」。

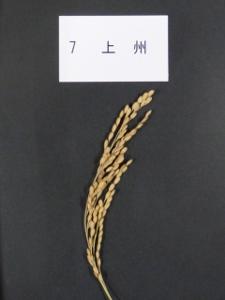

日本の在来品種で、農林6 号の母親の「上州」。

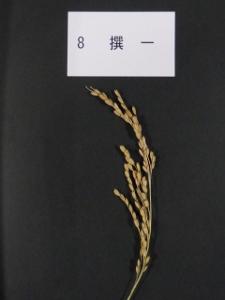

日本の在来品種で、農林6 号の父親の「撰一」。

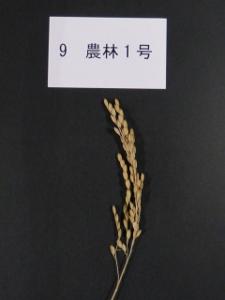

昭和初期の代表品種で、コシヒカリの父親であり、東日本で多く作られた早生種の「農林1号」。

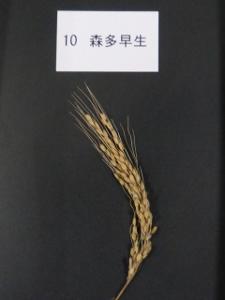

コシヒカリの父親である農林1号の母親で、野毛が長いのが特徴の「森多早生」。

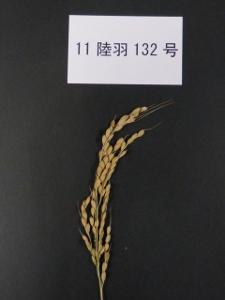

コシヒカリの父親である農林1号の父親で、交配で育成された日本初の品種の「陸羽132号」。

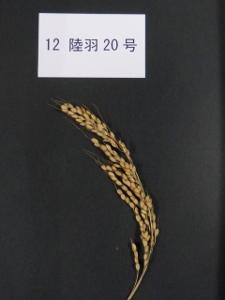

農林1 号の父親である陸羽132 号の母親で、冷害に強い「陸羽20号」。

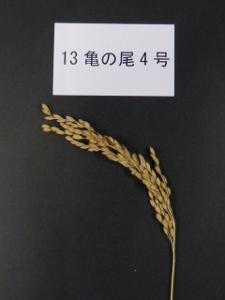

農林1 号の父親である陸羽132 号の父親で、良食味・酒造好適米でもある「亀の尾4号」。

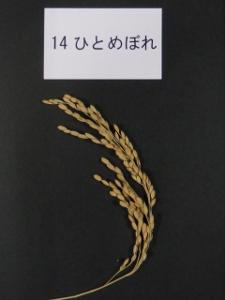

東北地方を中心に栽培される良食味品種で、作付面積全国2 位(9.6%)の「ひとめぼれ」。

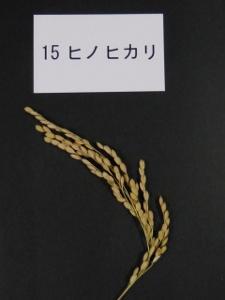

西日本で栽培される良食味品種で、作付面積全国3 位(9.1%)の「ヒノヒカリ」。

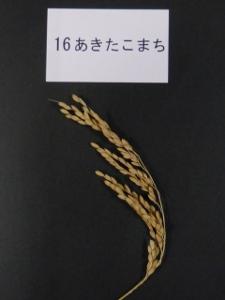

東北地方を中心に栽培される良食味品種で、作付面積全国4 位(7.0%)の「あきたこまち」。

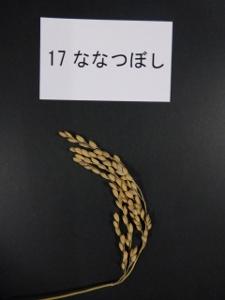

北海道で栽培される良食味品種で、作付面積全国5 位(3.5%)の「ななつぼし」。

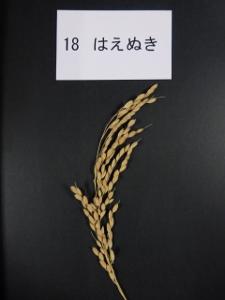

山形県で育成された良食味品種で、作付面積全国6 位(2.8%)の「はえぬき」。

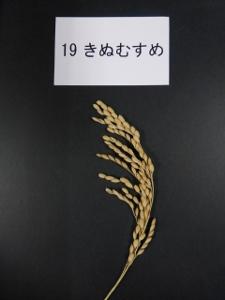

作付けが増加している農研機構育成品種で、作付面積全国12 位(1.2%)の「きぬむすめ」。

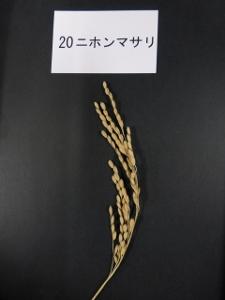

宮中でのお手植えに使用されるうるち品種「ニホンマサリ」。

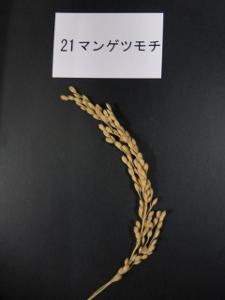

良食味のモチ品種で、宮中でのお手植えにも使用される「マンゲツモチ」。

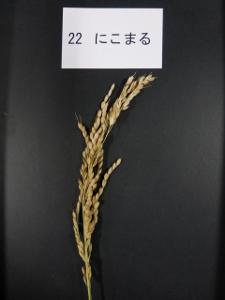

西日本に適する高温障害に強い多収・良食味の農研機構おすすめ品種「にこまる」。

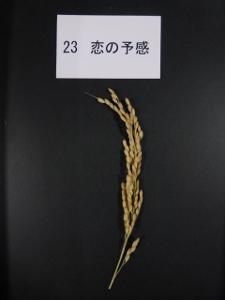

関東以西に適する高温障害に強い多収・良食味の農研機構おすすめ品種の「恋の予感」。

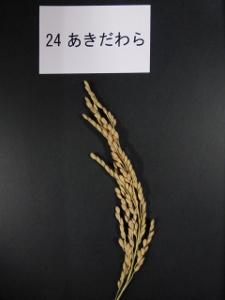

関東・北陸以南に適する多収・良食味の農研機構おすすめ業務用品種の「あきだわら」。

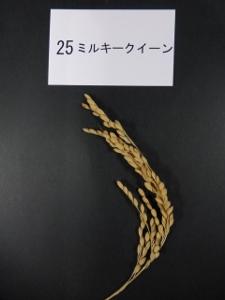

米のアミロース含有率が低く米飯の粘りが強い良食味品種の「ミルキークイーン」。

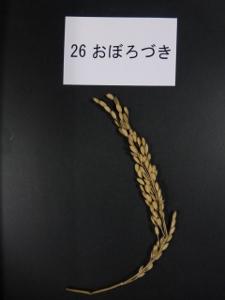

北海道米の食味を飛躍的に向上させた品種「おぼろづき」で、その解析を農研機構が行った。

東北中南部以南に適し、いもち病に強く直播栽培に向く良食味新品種「えみのあき」。

北大粒で良質・良食味の北陸・関東以西に適する品種「みずほの輝き」。

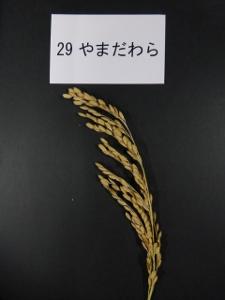

業務加工用向けの関東・北陸以西に適する多収品種「やまだわら」。

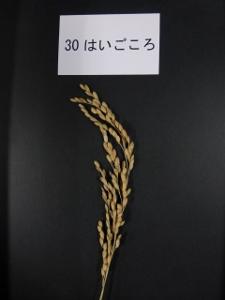

低アミロースの巨大胚品種で、米粉パンとしての利用も可能な「はいごころ」。

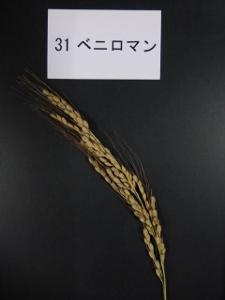

九州地方向けのポリフェノールを多く含む赤米(うるち)の「ベニロマン」。

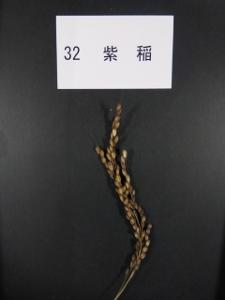

全身紫色の鑑賞用稲で、アントシアニンを多く含む「紫稲」。

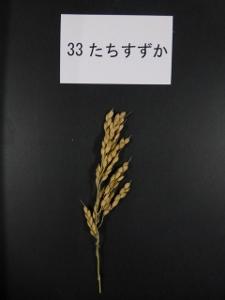

茎葉多収型高糖分のホールクロップ用飼料用稲で、普及面積の伸びが大きい「たちすずか」。

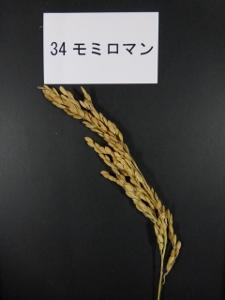

多収品種で、関東以西の飼料用米や加工用米に幅広く使える「モミロマン」。

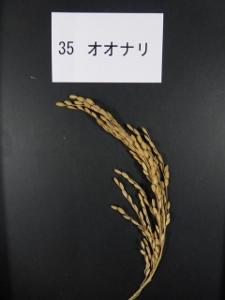

「タカナリ」の脱粒性を改良した多収の飼料用米新品種「オオナリ」。

現在、世界で最も広く栽培されている国際稲研究所育成の品種「IR64」。

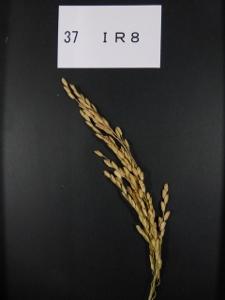

熱帯アジアで「緑の革命」をもたらした国際稲研究所育成の品種「IR8」。

アメリカ南部で1990 年代に栽培されていた短稈で長粒の多収品種「Lemont」。

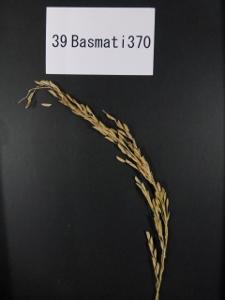

パキスタンなど熱帯アジアの高級米で、細長粒の香り米品種「Basmati370」」。

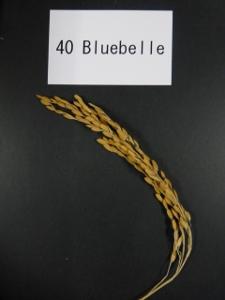

アメリカ南部で1960 年代に育成された早生で長粒の大粒品種「Bluebelle」。

イタリアの大粒品種で、パエリアなどの料理に向く「Raffaelo」。

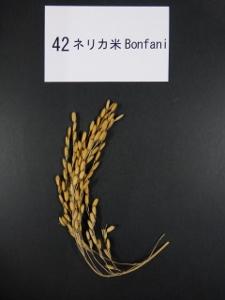

アジア稲とアフリカ稲の種間雑種から育成されたアフリカ向きネリカ米品種で、香りの良い「Bonfani」。