1. 絹をとるための蚕(カイコ)

養蚕織婦の図より、関長年 作

絹をとるために蚕(カイコ)を育てる養蚕は5,000年以上前に中国ではじまり、日本には弥生時代に伝わったと言われています。明治に入ると政府は外貨獲得のため養蚕・蚕糸業を奨励しました。その結果、1906(明治39)年に日本は中国を追い越し世界最大の生糸輸出国となりました。この背景には、研究成果の普及による技術水準の向上があります。

2. 一代雑種(ハイブリット)の利用

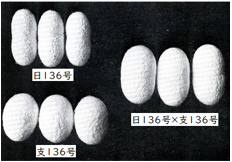

日本養蚕の父といわれる外山亀太郎博士は、カイコの遺伝学的研究を行いメンデルの法則が適用されることを世界に先駆けて明らかにしました。また世界で初めてハイブリット(一代雑種)品種を実用化しました。外山らが国立原蚕種製造所(現、農研機構)で育成したハイブリット品種は大正初期に普及に移され、昭和のはじめにはほぼ全ての蚕種がハイブリット品種になりました。これにより養蚕業の生産性は急速に向上しました。

遠縁の品種を交配すると、その子の一代だけは生育旺盛で揃いが良いという原理を活用したハイブリット品種は現在、野菜等多くの作物でみられますが、最初のハイブリット品種の利用は我が国においてカイコでなされたのです。

3. 新たなカイコ産業につながる技術開発

養蚕業は化学繊維の普及、中国からの絹の輸入等により戦後衰退しましたが、現在、農研機構ではバイオテクノロジーによりカイコの持つ能力を活かした、新たなカイコ産業を創出する技術開発を進めています。また、ジーンバンク事業により、およそ600系統のカイコを維持・保存しています。

「カイコってすごい虫!」

(農研機構企画戦略本部新技術対策課)より引用