人類を飢餓から救った日本の小麦

~小麦農林10号 (NORIN TEN)~

1. 小麦農林10号の開発

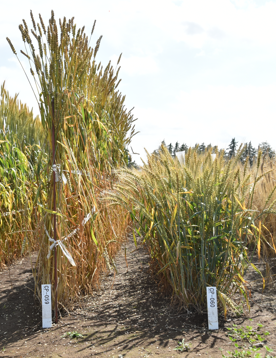

稲塚権次郎氏は、1918(大正7)年に農商務省農事試験場(現 農研機構)に就職。水稲と小麦の品種開発で大きな業績を残しました。なかでも重要なものが、岩手県農事試験場で1935(昭和10)年に育成された「小麦農林10号」(NORIN TEN)。草丈が短くなる遺伝子(半矮性遺伝子)を持つため、背が低く茎が強靱であることが最大の特徴です。短く強い茎は重い穂を支えて倒伏しにくいことから、小麦の収穫量を大きく増加させた「緑の革命」の原動力となりました。

左:半矮性遺伝子

を持たない小麦 右:「小麦農林10号」

(令和5年5月撮影 農研機構の試験栽培状況)

2. 「緑の革命」による世界的な食糧危機の回避

戦後、GHQ(連合国最高司令官総司令部)の遺伝資源収集によって「小麦農林10号」(NORIN TEN)はアメリカに渡り、小麦の育種親として活用され、世界中で多収品種が育成されることになりました。この品種改良と多肥栽培技術により20世紀後半に、世界の平均で小麦の面積あたりの生産量は約3倍に増加、多くの開発途上国で懸念されていた食料危機が回避されました。

3. ボーローグ博士のノーベル平和賞受賞

このグリーン・レボリューション(Green Revolution)、いわゆる「緑の革命」の功績で1970(昭和45)年にノーベル平和賞を受賞したノーマン・ボーローグ博士は「私の研究はNORIN TENなしでは完成しなかった」と述べているほど、「小麦農林10号」(NORIN TEN)の果たした役割は大きい。

(写真:千田篤著『世界の食料危機を救った男

稲塚権次郎の生涯』家の光協会より引用)