明治の土性図 からデジタル土壌図へ

1. 土壌図の役割

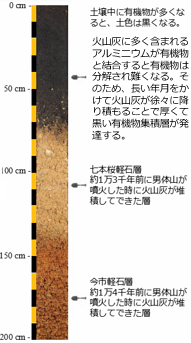

土壌は作物の生育に重要な環境要素のひとつです。その特性により、栽培に適した作物や必要な肥料が異なる場合もあります。土壌の性質を調査・分類し、その分布を表す土壌図(当初は土性図と呼んだ)は、農業の発展に役立てることを目的に作られはじめました。

2. 土性調査事業のはじまりと受け継がれるフェスカの意志

明治政府は、国の事業として土壌図作りを進めるため、 1882(明治15)年、ドイツから農林地質学者マックス・フェスカ博士を農商務省地質調査所に招き、彼の指導の下で(旧)国別土性調査事業をはじめました。この事業による最初の土性図が、1885(明治18)年に完成した「大日本甲斐国土性図」です。

(画像元:国立公文書館デジタルアーカイブ)

その予察図は当時ベルリンで開かれた国際学会で展示され専門家たちに大いに評価されたといわれています。

フェスカは1894(明治27)年に帰国しましたが、彼の弟子たちがこの事業を引き継ぎました。その後、1905(明治35)年に、事業は農商務省農事試験場(現、農研機構)に移管され、1937(昭和12)年に陸奥国(現、青森県)を除く全国の土性図が完成しました。しかし、戦争の影響により、最後の陸奥国の土性図が完成したのは、1948(昭和23)年のことでした。

3. 食料の増産で求められた土壌情報と土壌図の整備

戦後になると食料の増産が喫緊の課題となり、農地の生産力向上のために都道府県が主体となった新しい土壌調査事業がはじまりました。この事業では1976(昭和51)年までに、より詳細な全国の農耕地の土壌情報と土壌図が整備され、その後、これらの土壌図のデジタル化も進められました。

4. 新たな土壌情報の発信へ

農研機構では前述のデジタル化された土壌図を元に新たな知見を加えたデジタル土壌図を作成・ウェブ公開して、誰もが簡単に土壌情報を利用できるようにしました。現在では様々な情報との連携も求められるようになり、新たな土壌情報の活用に関する研究・開発を進めています。