1. 明治~大正時代

窪添之助(大阪府堺市)が1902 (明治35)年に特許を得たもの

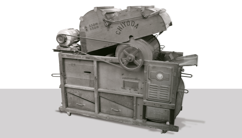

谷川式稲麦扱機 2人扱

谷川商会

1919(大正8)年

脱穀作業を軽労化するため、江戸時代に開発された「千歯扱き」に代わって、明治末期に入ると、手回し式もしくは足踏み式の脱穀機が相次いで開発されました。

2. 大正~昭和中期

このころ、当時の農林省により、西洋から原動機付きの農業機械が相次いで輸入されました。国内ではこうした原動機や電気モーターを利用した定置型の脱穀機が開発され、さらに省力化が進みました。

脱芒兼用採種用脱穀機TS型

株式会社木屋製作所

1961(昭和36)年

3. 昭和中期~現在

穀類の刈取機と脱穀機を一体化させた日本独自の自脱型コンバインの開発を皮切りに、収穫機は昭和中期以降、目覚ましい発展を遂げました 。現在では、農研機構やメーカー等でGNSS(衛星測位システム)を利用した無人ロボットコンバインの開発が進められています。

「フロンティア」HD50

井関農機株式会社

1966(昭和41)年

自脱型

農研機構/井関農機株式会社

2017(平成29)年