農研機構は、気候変動への対応を重要な研究課題と位置づけ、農業に与える影響を将来にわたって予測するとともに、その影響評価や、顕在化している諸問題への実効性のある対策技術の開発を通じて、生産力の向上と環境保全の両立を目指しています。

1. 気候変動に関する政府間パネル (IPCC*)

農研機構は、水田から発生するメタンのデータベースを構築・解析し、水田からのメタン発生量を算定する新たな方法を提案しました。この算定法は2006 年 IPCC 改訂ガイドラインに採用され、世界各国で用いられることで、国連気候変動枠組み条約に基づく、世界の温室効果ガス排出量算定の精緻化に大きく貢献しています。農研機構は、1990年の第1次報告書から貢献しており、 2007年にIPCCがノーベル平和賞を受賞した際には、農研機構の貢献が認定されました。 2022年の第6次評価報告書第2作業部会では、研究者が第5章の総括執筆責任者を担当しています。

*IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change):世界気象機関(WMO)と国際連合環境計画(UNEP)が共同で設立し国連総会が承認した活動。195の加盟国が窓口を設置し、世界中の科学者および専門家が報告書の作成に関与している。

(写真は八木一行氏宛て)

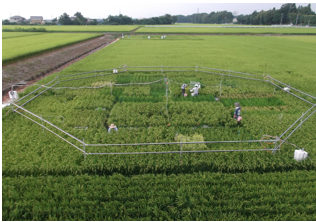

2. 水稲のFACE**実験

農研機構では、将来のCO2濃度上昇がイネの生育に及ぼす影響を明らかにするため、イネでは世界初となるFACE実験を実施しました。CO2濃度の上昇によりイネの収量は増えますが、高温だと増収効果が小さくなること、 高CO2と高温が重なるとコメの品質が低下すること、また、品種によりその影響の程度が異なることなどを明らかにしました。得られたデータと解析結果から、作物生育モデルの高度化などが行われ、温暖化の影響予測に貢献しています。

**FACE (Free-air CO2 Enrichment、開放系大気CO2増加)実験:屋外の囲いのない条件で大気中のCO2濃度を高めた栽培実験で、今後予想されるCO2濃度上昇が農作物に及ぼす影響を調べる。