牛疫 -人類が2つ目に根絶した伝染病ー

1. 牛疫とは

牛疫は牛や水牛などがかかるウイルス性の感染症です。急性の発熱・下痢等の症状があります。感染力及び致死率が極めて高いことから、かつては口蹄疫より恐れられていました。明治以降、食生活の変化に伴う牛の輸入増加を背景に牛疫が侵入し日本の畜産は大きな被害を受けました。

2. 法令・体制の整備

明治政府は、 1871( 明治4)年に満州、シベリアで猛威を振るっていた牛疫に対応するため 「予防法リンドルペスト(牛疫)家畜伝染病」を制定しました。この予防法は、その後の変遷を経て現在の「家畜伝染病予防法」になりました。

また、1891(明治24)年、農商務省仮試験場内に獣疫研究室が設置され、 その30年後の1921(大正10)年に農商務省獣疫調査所として独立し、現在の農研機構動物衛生研究部門の前身となりました。

3. 牛疫ワクチンの開発

4. 牛疫の根絶と万が一の備え

戦後、牛疫の根絶に向けた国際的な撲滅活動が推進される中で、L株やLA株を用いて作られる牛疫ワクチンはアジアから本病を駆逐する上で大きな貢献を果たしました。国際連携が功を奏し、2011(平成23)年には国連食糧農業機関(FAO)と国際獣疫事務局(WOAH)は遂に撲滅を宣言するに至り、牛疫は、天然痘に次いで人類が自然界からの根絶に成功した2つ目の病気となりました。

農研機構動物衛生研究部門は、2015(平成27)年にFAOとWOAHから牛疫ワクチン備蓄施設として国際認証を取得するとともに、2017(平成29)年には国際参照研究室としてWOAHの認定を受けました。

農研機構は、FAOとWOAHから承認された牛疫ワクチンの製造・備蓄施設として、また国際的な診断機関として「牛疫なき世界」の清浄性維持に貢献しています。

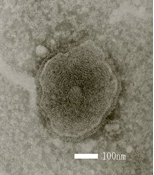

ウサギで897代継代したL株をさらに発育鶏卵で130代継代して作出された牛疫ワクチン製造用の高度弱毒化株