社会にインパクトのあった研究成果

農業技術10大ニュース 2024年選出

「両正条植え」で縦横の機械除草が可能に!

- 省力的な機械除草が有機栽培の拡大に貢献 -

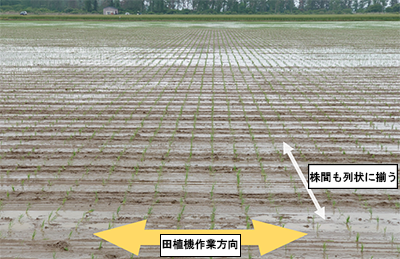

水稲の有機栽培では「除草作業」に手間がかかるため、栽培面積の規模拡大を阻む要因となっています。水稲作での除草作業の効率化を図るため高能率水田用除草機を開発しましたが、この機械では条間の除草は高能率で行えるものの、株間は条間に比べて除草率が上がらないという課題がありました。

農研機構は、水稲の苗を等間隔の碁盤の目状に植える「両正条植え」の技術を開発しました。従来、乗用除草機では一方向の除草しかできませんでしたが、この技術により、タテとヨコの二方向から乗用除草機が走行できるようになりました。省力的な機械除草が可能となることで、有機栽培の取り組み面積拡大に貢献することが期待されます。

「アイガモロボ」でらくらく除草!

- 水稲の有機栽培で除草回数を約6割削減、収量を約1割増加 -

化学合成農薬を使用しない水稲有機栽培では雑草防除に係る作業時間と作業負荷が共に非常に大きく、雑草害が主要な減収要因になることから、省力的かつ安定的な雑草防除技術の開発が求められています。

農研機構、株式会社NEWGREEN(旧有機米デザイン)、井関農機株式会社及び東京農工大学は、自動抑草ロボット「アイガモロボ」の全国各地で2年間行った実証試験で、人が機械を使って行う除草の回数は従来の有機栽培と比べて約6割減少すること、雑草による減収が回避されて収量が約1割増加することを確認しました。大きな負担となる雑草防除が省力化されることで、水稲の有機栽培の面積拡大に貢献することが期待されます。

スラリと直立!りんご新品種「紅つるぎ」を開発

- りんご栽培における管理作業を省力化 -

リンゴの栽培は管理作業に多くの人手を必要とするため、省力化に向けた果実生産システムの抜本的な改善が必要とされています。

農研機構は、枝が横に広がらないコンパクトな樹姿(カラムナー性)のりんご新品種「紅つるぎ」を約30年をかけて育成しました。果実の管理、収穫等の多くの管理作業で作業性が改善され、省力化が可能です。カラムナー性と高糖度、良食味を両立した品種の開発は国内初です。スマート農業技術との相性も良く、規模拡大・収益向上が期待されます。

国内初! 農業特化型の生成AIを開発

- 三重県で実証実験開始 将来的には全国規模で農業情報を提供 -

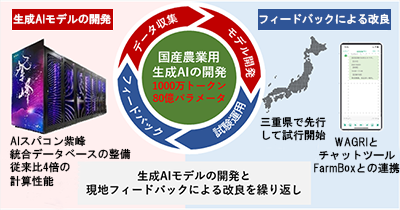

不安定化する世界情勢の中で食料の安定供給に向け、スマート農業を強力に促進していくことが求められています。一方、我が国の農業者数は今後20年間で30万人まで減少するという予測も立てられています。

農研機構、北海道大学、キーウェアソリューションズ株式会社、三重県農業研究所、株式会社ソフトビル及び株式会社ファーム・アライアンス・マネジメントは、高度な農業知識を学習させた生成AIを開発し、10月から三重県での実証実験を開始しました。インターネット上の情報だけでなく全国の農業機関や生産現場が持つ専門的な情報を収集して、より精度の高い回答を提供することができるようになりました。新規就農者を含む農業者や普及指導員が生成AIを活用した知識を得られるようにすることで、普及指導員を通じてより高度な技術指導を受けられる環境を整備し、担い手育成など農業の持続的発展に貢献していきます。

餌探しをあきらめないタイリクヒメハナカメムシ

- 行動特性を生かした天敵昆虫の育成 -

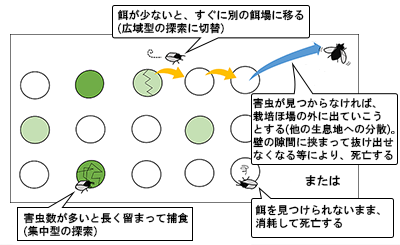

現在の害虫防除は化学農薬が主体ですが、新剤開発にはコストと時間がかかります。また、薬剤の多用により抵抗性が発達し、化学農薬による防除が困難な害虫もいます。

農研機構は、重要害虫アザミウマ類をはじめ様々な微小害虫を捕食する天敵となるタイリクヒメハナカメムシで、餌となるアザミウマ類が見つからなくてもすぐに飛び立たず、粘り強く探し続ける系統を育成しました。あきらめない天敵昆虫を育成することで、作物への定着性を向上させ、害虫に対する防除効果の発揮が期待されます。

多収大豆品種「そらみずき」「そらみのり」を開発

- 国産大豆の安定供給や自給率向上に貢献 -

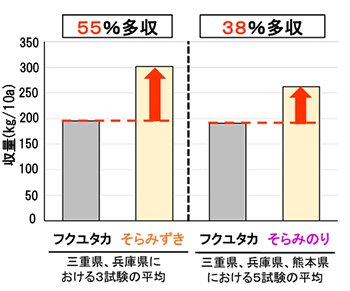

※「フクユタカ」は従来品種

ダイズの自給率は食品用に限っても2割程度であり、需要の多くを輸入に依存しているため、食料安全保障の観点からダイズの自給率の向上は喫緊の課題です。

農研機構は、収量の高い米国品種を親として従来品種より3割以上多収の大豆の新品種「そらみずき」と「そらみのり」を育成しました。両品種とも莢がはじけにくいため、コンバイン収穫でも収穫ロスが少なく、豆腐への加工に向いています。栽培適地は「そらみずき」が関東から近畿まで、「そらみのり」は東海から九州までです。普及が進むことで国産ダイズの安定供給や自給率向上に寄与できると期待されます。

ズバッと計算!酪農家向けの飼料設計支援プログラムを開発

- 最も低コストな飼料メニューと飼料作物の作付け計画を提案 -

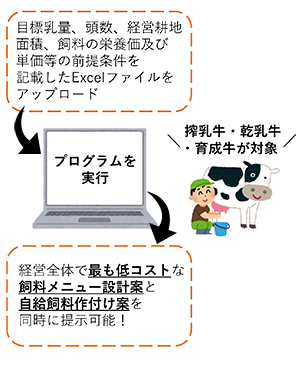

これまで配布していた「搾乳牛向け飼料設計支援プログラム」は 搾乳牛のみが対象でした。また、利用者が自らのPCにPython(プログラミング言語の一種)環境を構築する必要がありました。

農研機構は、搾乳牛に加えて、乾乳牛と育成牛も対象に、最も低コストな飼料メニューと飼料作物の作付け計画を同時に提案する「飼料設計支援プログラム」を開発し、Google Colaboratory上に公開しました。目標乳量、頭数、購入飼料の単価、自給飼料の生産費とほ場面積等の前提条件を入力したファイルをアップロードすれば、試算結果が表示されます。本プログラムの利用により、飼料設計や作付け計画の立案が容易になり、酪農家の経営安定に貢献することが期待されます。

関連リンク

「ハウスにテグス君」でカラス被害9割減

- 安価な資材で簡単施工 -

カラスは餌以外の物を損傷することがあり、ビニールハウスでは被覆フィルムをくちばしで破る、足の爪で細かい刺し傷を付けるといった問題が発生します。

農研機構は、警戒心が強く見えにくい障害物を避けるカラスの性質を利用し、ビニールハウスの上部にジグザグ状にテグス(ナイロン製の釣り糸)を張ることで、カラスにビニールを破られることを防ぐ技術をまとめました。本技術により、簡易かつ安価にカラス被害を防止することで、保温効果の維持とフィルムの⻑期利用が可能になり、農業生産費のコスト軽減が期待されます。